2025-02-10《波兰式出轨》:钥匙还在我的手上

克日什托夫·扎努西以沉默式的回归注解了“波兰式出轨”最后的解决之路:女人玛尔塔握住了丈夫杨的手,杨则低下了头眼里流出了泪,然后又开始笑起来,两个人握住彼此的手,两个人笑中带泪,两个人都选择了不对话的沉默。沉默并不是无声的,甚至这沉默的到来是在剧烈的声响发生之后到来的:玛尔塔开门进来的时候,发现杨正坐在屋子的一角,忽然响起了茶壶水开的啸叫声,玛尔塔将茶壶里的水倒在玻璃杯里,杯子就裂开了,当隔着桌子两个人坐下,玛尔塔又将热水倒在另一只杯子里,这次杯子里没有裂开,但是杨拿起那个烟斗,敲击着水杯,而且分明是加了力,最后另一只杯子也裂开了。

热水、啸叫、破裂,以及两个人握着手时的哭泣和痛苦的笑,都构成了“波兰式出轨”带来的创伤,不仅是出轨主体的玛尔塔,还有承受妻子出轨重压的杨,但是当他们最后将手伸向对方,当沉默化解啸叫和爆裂,是不是一种和解?就像杨反复强调的那样,“钥匙是在你的手上”,这个家的门为她而开,玛尔塔在找不到想要一起离开的情人亚泽克,一个人在酒醉和孤独中回到家,用手里的钥匙最后打开了门,就是在经历了可能的抉择后又回归了家庭:出轨后的回来,拿出钥匙开门,两个人和解中的沉默,是不是就是克日什托夫·扎努西所要阐述的波兰家庭命运最后“应该”的走向?

“波兰式出轨”,作为上世纪70年代中期的一部电影,这个电影片名一定是一个敏感词,但是70年代也是波兰电影解冻的时代,在观念的保守和解放之间,在可能的出轨和最后的回归之间,克日什托夫·扎努西其实在解说着一种特殊的社会征象,那么,被标上标签和刻上烙印的“波兰式”到底具有怎样的独特性?“波兰式出轨”无疑将出轨放在了“波兰式”的整体环境中进行书写,它指向的是波兰式社会、波兰式家庭以及一个女人所面对的波兰式丈夫:片名出现的时候,克日什托夫·扎努西的画面中出现的是大海、雪山、船只,这是向外世界的象征,它甚至是一种自由的呼唤,但是之后画面又完全向内,是一扇铁门,是人偶般的存在,向外和向内构成了波兰式社会的矛盾体。但是在玛尔塔的生活里,向内和向外是一个微小的局部,她的生活除了家庭几乎只和公司有关,作为一个会计,她每天呆在拥挤的办公室里,打字机的声音覆盖了对话,而她能谈话的同事只有罗莎一个人,在休息的时候两个人也只能在卫生间狭窄的空间里说说话。

| 导演: 克日什托夫·扎努西 |

整个波兰式生活到底怎样?是同事安娜租住房子和男人在一起的尴尬,是办公室失窃5000元钱罗莎成了最大嫌疑,是主任利用权力扣留辞职信,或者还有女友找了一个美国男友拿到了移民证……这一切构成了波兰式社会迷惘的个体,玛尔塔和社会最大的联系除了公司之外就是儿子皮特的学校,皮特不愿去上学,说老师对他有意见,玛尔塔打电话去询问老师,问她为什么要这样对待孩子,皮特到底在学校里经历了什么?老师对他是不是造成了伤害?克日什托夫·扎努西并没有直接表达出来,但是当皮特在用早餐时偷偷将食物倒掉,以及在父母面前总是不苟言笑,其实答案部分已经被揭开了。在这样的波兰式社会中,玛尔塔更多的感受则来自这个波兰式家庭,有工作忙碌的丈夫,有正在成长的儿子,这是一个普通的波兰家庭,每天出门回家就构成了家庭的变奏曲,但是在这个看似平静的生活中,隔阂无处不在:他们睡觉的床头是一架收音机,一个闹钟,两个人又总是背对着背,于是床头播放新闻的收音机和制造铃声的闹钟,就构成了他们之间隔阂的象征,终于有一天,杨的母亲因为要去医院检查住在了他们家里,杨的安排是让母亲和玛尔塔睡,而自己则和皮特睡,母亲还介意让自己和皮特睡,但显然杨已经做出了决定,这个决定的背后不正是在他们中间又增设了一架收音机和闹钟?

杨总是忙于工作,两个人几乎很少面对面坐着吃饭,或者是玛尔塔回家晚了,或者是杨还在书房,生活本身就讲他们隔开了。而波兰式男人更为可怕的是即使面对出轨的丈夫,也选择了沉默。玛尔塔的行为引起了杨的注意,他也曾问起玛尔塔“我到底做错了什么”“你到底想要什么”这样的问题,但是在考验家庭关系的矛盾中,也仅限于此,没有大吵大闹,更没有暴力,甚至是一句:“你按照自己的感觉去做,而不是应该去做……”杨看起来是一种宽容,给了玛尔塔最大的选择权,但是这更让玛尔塔难受,杨独自喝酒醉倒在凳子上难道不是他痛苦的表现?难道不是另一种暴力?所以玛尔塔才会在扬的“礼貌”中感觉到更窒息的生活,“他的礼貌难道不是在勒索?”她这样对罗莎说,而罗莎也一针见血指出了玛尔塔的问题:“你太自恋了,以至于不愿牺牲你的自尊。”

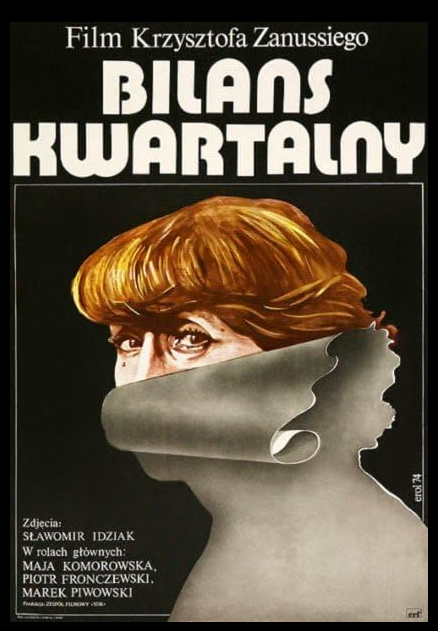

《波兰式出轨》电影海报

这就是波兰式社会中的波兰式家庭,这就是波兰式家庭中的波兰式男人,而在波兰式社会、波兰式家庭和波兰式男人组成的世界里,必然会有波兰式女人,也必然会从这个波兰式女人身上发生“波兰式出轨”。因为迟到搭乘了厢式卡车,玛尔塔认识了亚泽克,玛尔塔才知道亚泽克就在那家自己曾经健身的俱乐部里,于是她开始重新健身,这是从内部走向外部的开始,而不出意料地,她和亚泽克之间出现了暧昧的关系,玛尔塔“出轨”了。为什么会出轨?无疑是社会、家庭和丈夫带来的不安,甚至还有面对儿子皮克时的无措,“他会长大会离开我。”所以玛尔塔缺乏安全感,她越是被束缚在封闭世界里就越没有安全感,越没有安全感就越需要走出去,而亚泽克对她的另一种诱惑就是他的自由,亚泽克经常会出海,当船杨帆的时候,就是离岸的时候,就是自由的时候,所以当玛尔塔和亚泽克经常在一起的时候,她对罗莎说的是:“我不想交换什么,我只想要自由。”

一边是丈夫表现出的沉默和“礼貌”式的勒索,另一边则是自由,所以玛尔塔的选择就是远离波兰式家庭而走向波兰式自我,但是罗莎认为这是一种冲动,她是从家庭中女人应负的职责来反对她的“出轨”,但是玛尔塔的冲动却揭开了“波兰式自由”带来的迷失:亚泽克说自己经常出海,也说自己没有安定下来,这其实不是自由而是漂泊,而玛尔塔做出决定要跟随亚泽克的时候,亚泽克已经出海了,玛尔塔没有找到自己的自由,反而在一个人的孤独中迷失了,她去了大海游泳,但是海水太冷了,她在酒吧里喝酒,等打烊了还没有离开,喝多了酒的她打不开门,她开始大喊大叫,最后终于撞开了那扇门,她的自我困境也终于得以摆脱,但是从自由到孤独,她没有得到自己想要的,反而以更落魄的方式成为了一个迷失而漂泊的人。

当自由的意思是漂泊,那么反过来社会、家庭的封闭是不是变成了安稳?克日什托夫·扎努西将玛尔塔数次置于自我的镜像之中,她对着镜子照见自己,但是这个自己是陌生的,而在送皮特去夏令营之后,玛尔塔被来来往往的车夹在中间,车辆在行驶,它们制造了速度,玛尔塔站在中间,静止的她在来和去的速度中被割裂开来,不知道如何离开,也不知道如何回来。克日什托夫·扎努西用这样的画面制造了如梦如幻的光影,而这正是玛尔塔所代表的“波兰式女人”的命运,但是,克日什托夫·扎努西没有将“波兰式出轨”变成“波兰式离婚”,而是以“波兰式回家”的方式完成了命运抉择,因为自由只是漂泊,因为封闭和孤独还意味着安稳——这是不是克日什托夫·扎努西在70年代的一种妥协?“波兰式出轨”就是杯子的破裂,它既是滚烫的热水所致,也是人为用烟斗敲击所致,但是钥匙还在自己手里,家门还可以打开,受伤的人还可以再次握手,在笑中带泪中,在有太多的话要说却沉默中,“波兰式的家庭”还在延续,但那也许是另一个循环的开始。

[本文百度已收录 总字数:3136]