2017-02-10 《德尔苏·乌扎拉》:谁是令人恐惧的安巴?

没有残害男人抢走女人的红胡子,没有出没森林吃人的老虎安巴,可是德尔苏·乌扎拉却死了,一个一直生活在森林里的果尔特人,在走出森林走向城市的旅程中,却再也无法回去——告别朋友阿尔谢尼耶夫的家,告别哈巴罗夫斯克的城市,当他手拿着最新式步枪重新回到森林的时候,却被陌生人因为抢这把枪而被杀害。他死在城市和森林的边缘地带,像是一种宿命,城市没有让他远离恐惧,却制造了新的灾难;枪没有能够保护自己,却变成了带来灾祸的原因。

他曾经也经历过死亡,他曾经也面临过恐惧,死亡是一家人在森林中因为饥饿和严寒而失去了生命,恐惧是因为自己把子弹射向了那只老虎,“虎是衰老的人心中对森林的恐惧的象征”。可是不管是家人的死亡,还是对于老虎安巴的恐惧,在德尔苏·乌扎拉看来,都是自然世界的一部分,尽管悲伤,尽管恐惧,却依然是自己认可的一种规律,对于德尔苏·乌扎拉来说,他就是一个由森林养育的大地之子,甚至他本身就是自然世界的一部分,生命属于自然,智慧来自于自然,最后的归宿当然是回到森林,回到自然。

德尔苏·乌扎拉是被发现的一个传奇,当阿尔谢尼耶夫所率领的苏联科考队员深入乌苏里地区进行勘探的时候,其实就是慢慢打开了这片神秘的土地,慢慢闯入了这片自然之林,慢慢发现了这个传奇人物,在那个幽暗却又深邃得令人不安的夜晚,在科考队员燃起的篝火之外,德尔苏·乌扎拉走近了他们,这是人和自然的第一次接触,很明显,当科考队员发现黑暗中的不是黑熊的时候,“是一个人”的释然,其实是给了德尔苏·乌扎拉一种身份属性,但这不是破坏自然的人,而是生活森林世界的自然人。

|

| 导演: 黑泽明 |

|

这是对于自然的利用,入微的观察力,丰富的野外生存经验,使得对自然的利用产生了智慧。当阿尔谢尼耶夫和德尔苏·乌扎拉勘探兴凯湖的时候,他们遇到了大风暴,风暴把行走过的脚印吹没了,在日落之前他们迷路了,“快,马上割草。”在被自然围困的灾害面前,唯有用智慧才可以化解,于是他们不停地将湖边的野草割下来,然后堆成草垛,然后用绳子捆绑。对于野外生存没有经验的阿尔谢尼耶夫来说,这突然而来把他们带向危险的风暴是自然的一种恶的写照,所以他的办法是用指南针寻找方向,用枪声提醒同伴。指南针和枪,是文明的成果,但是在自然的肆虐中却没有任何用处,实际上,在自然面前束手无策的结局在某种程度上也是一种暗喻,唯有德尔苏·乌扎拉在常年和自然打交道而积累的智慧才可以让他们走出困境:割下的野草用绳子绑住,然后利用勘探仪器的三角结构加以固定,从而避免了被冻死的命运。

|

|

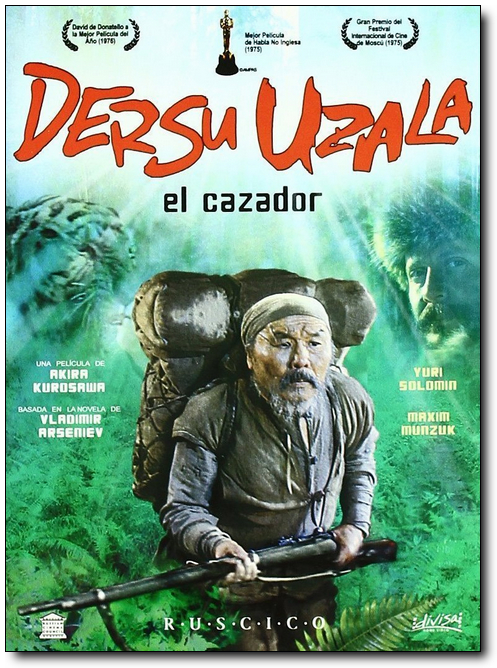

| 《德尔苏·乌扎拉》电影海报 |

而在那一次掉落在急流中的时候,也是德尔苏·乌扎拉急中生智,从竹筏中跳下,抱住在水中的枯枝,然后叫科考队员把河边的树枝砍倒,用皮带和绳子绑在上面,用力拉住,利用顺水的动力把树枝伸到德尔苏·乌扎拉面前,然后把他拉上岸。自然是可怕的,但是利用自然的特性而产生的智慧,却可以成为驾驭自然的力量,而对于德尔苏·乌扎拉来说,生活在自然之中,并非是将人和自然割裂开来,而是对于自然存有敬畏之心。他能预言大雨什么时候停止,他掌握风的规律,他对燃烧着火、噼噼啪啪作响的树枝说:“你别说话。”他认为,太阳就像强壮的男人,“他死去,所有的人都会死去。”而月亮也是一个重要的男人,无论是水、火、风,还是太阳、月亮,在他看来也是具有力量的人,所以人和自然是统一的。

而这种自然有灵论不仅让他在自然中安然生活,也使得他满身具有善良的品行:当他发现留下的桦树皮的时候,叫阿尔谢尼耶夫给他大米、盐,因为桦树皮可以保存食物,后来者就可以用以生存;当他发现那个在森林里独自生活的中国人李从宾的时候,希望科考队员不要去打搅他,而是给他一些食物——一个自己的女人被兄弟抢去而在森林里孤独生活了40年的老人,第一次在阿尔谢尼耶夫伸出手给他食物的时候,说了声谢谢,而在他离开森林的时候,向他们鞠躬,在走出很长一段距离之后再次回头鞠躬。正是因为德尔苏·乌扎拉的善良,化解了一棵孤寂甚至于死亡的心,拯救了生命。

但是在这片森林里,并不是永远有这样一种人和自然和谐生存的规则,李从宾老人的遭遇或者就是一条隐秘的线,他是一个对人类罪恶的逃避者,而当他走进森林世界的时候,实际上预示着这样一种平衡被打破,那些所谓的“红胡子”为什么要残害男人,把他们吊在河边的树枝上?为什么张保组成的队伍要寻找那些红胡子匪徒?其实,善与恶本身的交集就是对于自然和谐的一种破坏,而在兴凯湖的大风暴面前,德尔苏·乌扎拉也第一次表达了恐惧,在广阔无边结冰的湖面上,德尔苏·乌扎拉对阿尔谢尼耶夫说的一句话是:“我有点怕了。”怕是因为自然的无情,也是人在自然面前的渺小,脚印可以被大风吹走,指南针和枪弹根本无法寻找到归去的路,而在最后返回基地的时候,饥饿、严寒和困乏,差点要了他们的命。

德尔苏·乌扎拉代表的是自然化的人,阿尔谢尼耶夫率领的科考队则在某种程度上代表着闯入者,虽然他们在德尔苏·乌扎拉的带领下,基本上不去破坏自然和生态,但是那种文明侵占自然的趋势却势不可挡。1902年阿尔谢尼耶夫和德尔苏·乌扎拉相遇而成为朋友,1907年再次进入这片森林,则意味着另一个时代的到来,他们再次相遇时,德尔苏·乌扎拉告诉阿尔谢尼耶夫,自己在森林里打中了很多黑貂,被一些富商看见,他们邀请德尔苏·乌扎拉一起喝酒,说好为他保存这些黑貂,但是后来却再也找不到他们。富商代表着一种破坏的力量,不仅是对于自然的破坏,也是对于规则的破坏,而在科考队员再次深入这片森林的时候,发现了很多“鲁查瓦”——一种用以捕猎的陷阱,很多马鹿都被陷在里面,有的已经死去,当德尔苏·乌扎拉听到这一切的时候,说了一句话:“无辜杀死这些野兽,真是作孽啊!”

而对于德尔苏·乌扎拉来说,这种破坏力量也无形之中在自己的身上生长,那只跟着科考队员的老虎安巴是德尔苏·乌扎拉最后恐惧的象征,本来是只是为了赶跑它,“你为什么跟着我们,森林这么大,我们又不妨碍你。”但是当举枪的时候,子弹却误伤了安巴,当安巴咆哮着消失的时候,德尔苏·乌扎拉开始不安起来,“我伤了他,康加会派别的安巴来。”康加是果尔特人心中的神,误伤了安巴就是惹怒了神,所以德尔苏·乌扎拉的恐惧绝不仅仅是因为伤了一只老虎,而是内心的坚守、自然的规则的整体坍塌——他在行走中找不到随身携带的烟斗;看不见在前方的野猪和马鹿,打不中挂在树上的手套,“老了,不中用了。”一种感慨里,不是把德尔苏·乌扎拉推向衰老,而是被恐惧逐出了自然。

而在阿尔谢尼耶夫的家乡哈巴罗夫斯克,走出森林的德尔苏·乌扎拉更体会到了那种被逐的感觉,在城市里他不会再遇到安巴,不用面对内心的恐惧,但是城市的一切又让他远离了生存的自然,他不能在大街上搭草棚,不能打枪,用水、买柴要付钱,而这一切在森林里都是自由的,当他面对着壁炉想念那些木柴的时候,当他砍了公园里的树被拘留的时候,实际上他在文明进步的社会里已经找不到自己,这是一种悲哀,他想回到森林中去,回到自然中去,但是,对于德尔苏·乌扎拉来说,那像是一个乌托邦,在逐步被改写的自然里,在被侵占的森林中,早已没有了他的栖身之地。

利用自然产生的是智慧,侵占自然带来的则是恐惧和罪恶,德尔苏·乌扎拉仿佛是一个牺牲品,是人类对于自然性破坏的一个符号,那歌中唱出“我的灰鹰/你在哪里飞了这么久/我在山外飞/那里安静”的世界已经不存在,那“岛上的猎人”在失去了视力,失去了步枪的恐惧中走向了终点,而这无非是时代的一个隐喻,当德尔苏·乌扎拉死在城市和森林边缘地带的时候,阿尔谢尼耶夫在他的坟墓上插上了那一根岔开的树枝,这是阿尔谢尼耶夫行走在森林中的必备工具,是他生命属于自然的一种象征,但是,在三年之后,当阿尔谢尼耶夫再次返回的时候,那里已经变成了新的建设工地,没有了雪松,没有了杉树,也没有了最后的树杈,甚至没有了安息于此的坟墓。

[本文百度已收录 总字数:4464]

思前: 《阿玛柯德》:爱欲混杂的成长仪式

顾后: 醒来,在暗处