2025-04-17《去森浦的路》:从无到有的旅程

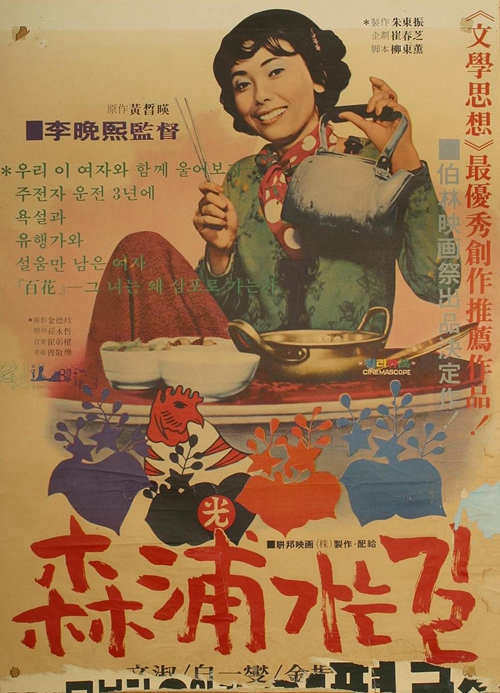

这是一部被标注为“文学作品改编”的推荐电影,原著作者是黄皙暎,导演则是韩国著名导演李晚熙,李晚熙在拍摄电影之前在韩国陆军服役,负责破解密码工作,退役后开始拍摄电影,1961年完成处女作《走马灯》,1963年的《一去不回的海兵》成为他的经典作品,获得韩国大钟奖及青龙电影节最佳导演殊荣。李晚熙是韩国上世纪六七十年代现实主义电影的代表,参加战争的经验使他的战争片首屈一指,他在短短43年的人生历程中共指导了49部电影。

而这部电影就是李晚熙生前执导并完成的第一部电影,1975年4月,李晚熙在对电影进行后期剪辑和制作时病倒在工作室,之后被证实患上了肝硬化,工作人员透露,大概他已经意识到这时他人生之中的最后一部电影,所以在拍摄期间都是精神饱满,任何事都亲力亲为——4月3日李晚熙逝世,电影也成为了这位韩国现实主义电影大师的遗作。“这部电影是凝聚了韩国电影思想精髓的不朽名画,眼看就要迎来本土电影改革的契机,可惜做得仍不够。不过,我欣赏其散发出来的神秘气息。”著名导演河吉钟曾这样评价。作为韩国电影史上的一部公路电影,李晚熙是用生命完成了创作。而50年后的观影,这也成为观影史上第一部韩国上世纪70年代电影,虽然对影片展现的时代背景并不很了解,但电影画面构筑的影像很容易让人回想起童年大雪覆盖时的乡野,电影仿佛唤醒了记忆,而且让人感觉这就是属于70年代独有的风景。

电影创作和观影,并置在一起,仿佛是对于这部电影主题的一种揭示:从无到有,李晚熙在逝世前完成创作,生命走到尽头是一种无,却留下了这部作品,它成为了一种有;70年代的韩国社会现实是观影经验中的无,却在被唤醒的童年记忆中拥有了一种有;电影《去森浦的路》,就是一种回家的叙事,但是这段回家的旅程却是从无开始的,刚释放的囚犯是无,只剩下最后一支烟的流浪汉是无,从酒吧里逃出来的女人是无,他们正是从这个无的起点开始,走上了一条遇见且相互温暖的旅程,而旅程的终点就是回家——从一无所有、被抛弃、被遗忘的无家状态回到“森浦”象征的家,就是从无到有的寻找和获得。

| 导演: 李晚熙 |

实际上这种寻找的过程体现在片名的设计中,为什么是“去森浦的路”而不是“回森浦的路”?森浦的确是一个返回的终点,它是那个叫郑的男人的家,在那里有他的家人,当然最重要的是他的女儿,所以他在雪地上行走遇到了男人卢荣达,之后遇到了白华,当他们问他去哪里的时候,郑非常明确告诉他们要回森浦的家,森浦作为家的存在,是他的记忆、感情的集合,是温馨的象征,是最后的归宿,这一切在行走的旅程中成为了一种执念。虽然森浦不是卢荣达和白华的家,卢荣达一开始想要去的地方是“南方”,南方到底是哪里,他其实并不知道,这只是一个在意识中模糊的存在,它的象征意义就是重新开始工作的起点,但是在听到郑说起森浦之后,他也把森浦当成了家;白华也是一个无家可归的人,在酒吧工作然后离开就酒吧,和男人调情然后分手,这就是她的状态,所以在雪地上行走只不过是这种常态的一部分,当她遇到了郑和卢荣达的时候,说起自己要回木浦的家,但是这个她口中的木浦也像一个虚构的存在,她也和卢荣达一样,把森浦当成了自己前行的目标。

森浦成为大家共同的终点,但是他们走在“去森浦的路”却不是一种归途,因为森浦作为起点,或者这段旅程的起点,都是一种空无的存在,也就是说,家所象征的恰恰是一种无家的状态:一个是刚被释放的囚犯,一个是流浪汉,一个是“妓女”,他们都无家可归,他们都被社会抛弃,她们都行走在被白雪覆盖的边缘地带。卢荣达看见路边歪倒的稻草人,“这就是我的命运。”白华则悲叹地说自己的命就像是身上的睡裙,“洗过了很多次,颜色掉了不说,裙摆也脱线了。”歪倒的稻草人、洗过多次且脱线的睡裙,成为他们无的状态的一种比喻,卢荣达说自己曾经很富有,养了很多蛇,做了一些药,但是因为沉迷于赌博倾家荡产,也许这是他编织的谎言,但是透过谎言他的现状就是无;白华作为一个女人,在各处酒吧打工,自然要讨好男人,她从男人那里得到一些东西,恰恰证明她也失去了一些东西;郑已经十年没有回家了,家人尤其是女儿怎么样了,他很挂念,但是他最担心的是自己的错误行为会让他无法进家门,这也是一种无。

无是他们旅途的起点,无家是他们命运的写照,而且大雪覆盖了一切也是无,情节发展中的消音也是一种无。但是当从这个起点出发“去森浦的路”,李晚熙将这种无逐步变成了一种有。同是天涯沦落人,他们在大雪纷飞的季节相遇,在寂静无人的乡野相遇,相遇本身就变成了一种有的模型:郑年纪比其他两人大,成熟稳重的他就像是长辈,在白华再次走进小镇、走进酒吧和有钱的男人载歌载舞的时候,郑就带着卢荣达找到了她,郑假装是白华的父亲,哭泣着说终于找到了女儿,然后将其带走,所以郑和白华的关系看上去就像父女,虽然那是一场骗人的戏,但是却让郑找到了属于自己的身份;卢荣达和白华在一路上打打闹闹,两个人也经常争吵,但是郑说他们像小孩子,“你们就像一对。”卢荣达的妻子跟人跑了,他口上说憎恨女人,甚至把白华叫做“妓女”,但是却在和白华的相处中找到了另一种感觉,他们变成了情侣。郑找到了“女儿”,卢荣达和白华找到了彼此所爱,三个陌生人在“去森浦的路”上所重构的关系,不正是家庭生活的写照?

《去森浦的路》电影海报

三个人一路走来,充满了欢笑,这一种人物设置更容易让人想到法国新浪潮电影中经典的“三人行”模式,李晚熙的借用也是在寻找韩国化的新浪潮,而对于他来说,这种“三人行”的模式正是为了寻找韩国传统中的温情,这种温情是对寒冷世界的抵御,是对边缘生存的化解,是对无家状态的重建——它的目标就是完成对“森浦”这个理想之家的构建。在这个过程中,家的意象不断被丰富:在路上三个人闯入葬礼现场骗吃骗喝,这是一种外在化的家的写照,对于他们来说只是为了满足最基本的生存,最后被赶了出来;夜晚,他们找到了村子里一个无人居住的空房,然后生火取暖休息,这也是一种家,它具有形式但并无真正的内容,离开是必然;最后卢荣达和白华变成了情侣,他们畅想着未来的生活,郑也做好了回到时隔10年的家,家在他们的精神意义上已经被构建。

“生命是个旅程,你是从哪里来的?”白华的这句话就是对“去森浦的路”的终极意义的阐述,但是李晚熙对于家的构建从来不是形式意义的,电影最后他们似乎都找到了回家的方向,但是“森浦”在这里就被赋予了另一形式:卢荣达花光了所有钱给白华买了去大阪的车票,还给了她路上吃的蛋,但是白华并没有上车,她返回了车站,然后看见了外面那间正在接客的旅馆,白华没有回家,她其实根本没有家,而且卢荣达也没有和她在一起;因为卢荣达想要去工作赚钱,“在哪里工作哪里就是我的家。”他和郑一起上了中巴车,但是在车上遇到了码头的老板,他便跟随他们开始了自己新的工作,但是他不知道白华的返回;而郑一个人回到了森浦,这已经不在是曾经的森浦,两边的樱花盛开,漂亮的穿海大桥已经造好,他还能和日夜思念的女儿在一起?三个人走向了不同的方向,三个人去往了不同的“森浦”,或者是一种分离,或者是无的开始,或者是新的边缘,而家作为归宿甚至依然是一种可能,但是“去森浦的路”被赋予了意义就在于过程本身,甚至就是“去”的行为本身,一段旅程被展开,不是回头去看起点,也不是把目的地固化,去森浦的路,森浦也永远在路上。

[本文百度已收录 总字数:3102]