2014-04-17 作为叙事的时间影像

前几天小五说学校里要组织去春游,我还以为是一次空穴来风的传说,或者说是孩子自己编织的一次臆想,海南事故的发生多少会使学校组织春游成为某种“惩前毖后”的禁忌。但是随着学校发来短信,才知道确有其事,时间就在今天,地点是杭州的太子湾公园和科技馆。

和以往每一次的春游一样,小五总是处在兴奋之中,在前几天他告诉我们的信息都和春游有关,比如和同学组成了春游小组,比如询问科技馆里能不能购买纪念品,比如要带点什么零食做午餐,如此等等。在前期的策划实施和期盼之后,今天一早他起了床,然后背着他的双肩包,就去了学校奔赴目的地。

似乎每个孩子都有一种“春游情结”,可以看看外面的世界,可以和同学一起游玩,当然最主要的可能是没有了学业之累。其实,太子湾在小五还很小的时候就曾经去过,而科技馆对于小五来说,可能娱乐的意义要多于对于科技的好奇和探索,也就是说,春游在某种意义上是一种形式上的体验,甚至是一种对学校按部就班生活的逃避。忽然就想起了自己小时候的春游,在山村学校,每天面对的也是学校和家的两点一线生活,那时没有电视更没有电脑,几乎没有接触外界的机会,所以春游是一个窗口,可以看见陌生的东西,体会新奇的感受。记得小学的时候,要到四年级才有机会去春游,第一次春游去的也是杭州,也是早早起床带着兴奋到学校等车,在四五个小时的行驶之后才到了杭州青少年宫,那里的一些游戏项目,以及飞机大炮模型让我们也开了眼界。

发现和乡村不一样的世界,发现和学校不一样的生活,不管有无知识的收获,但至少是有了新奇的体验,城市的道路、城市的汽车,城市的设施,以及第一次看见的西湖,都在幼小的心灵中留下了深刻印象。春游就像一个切口,打开了与众不同的世界。而现在对小五来说,也几乎每年都会外出旅游,每天也在接触越来越多的信息,但是春游的趣味依然和我们那个时代一样,或者说,在不同的时间场,对新世界的渴望都是相同的,对新事物的好奇也都是殊途同归的。傍晚回家之后,小五也兴奋地讲述这一天春游的感受,虽然太子湾的郁金香已经大部分谢了,虽然今天的大雨影响了行程,虽然科技馆很多项目没有去体验,但是在他们心里,这个日子是光鲜的,是有趣的,是难忘的,那一副藏有圆珠笔的玩具眼镜,那一个能吹奏音乐的竹鸟,都是小五在这次春游中给自己的一个时间记忆。

是的,时间会泛黄,而在不同的时间段落里,不同的年代中,很多东西却有着可以解读的共通意义。在小五回家在灯光中回味这一天春游经历的时候,我正坐在电影院里看一部24年前的电影:《焦裕禄》。这也是时间形成的段落,这一部属于1990年的影像,在实践活动开展得“如火如荼”的当下,却被赋予了新的使命。按照时间来推算的话,这应该也是学生时代组织观影的一部主旋律电影,主演李雪健、“墙上唉,画虎唉,不咬人唉”的大实话主题曲,都能触动记忆角落里的那根弦,而在现在这个时间段落,它的意义已经被学习、群众、精神等标签所覆盖。

这部1991年获第十一届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、最佳男主角奖的电影,还获得过第十四届电影百花奖最佳故事片奖、最佳男演员奖,以及广播电影电视部1989-1990年优秀影片奖。在那个叫兰考的地方,作为县委书记的焦裕禄在400多天的工作时间里,率领全县干部群众与风沙、水涝、盐碱等“三害”作斗争,取得了群众的信任和支持,而自己却在辛苦劳累中倒下了,最后在1964年5月14日晨病逝。电影一开始就是焦裕禄隆重的葬礼,黄河故道的沙丘上,焦裕禄的棺椁下葬,妻子子女的哭声和送葬百姓的哭声,让人泪眼飚飞。这种情感的表达传递着两个信息,一是对于好书记、好干部的敬爱和怀念,这是基于焦裕禄对于党群的清晰界定,他在兰考的领导经历就是把“群众满意”作为工作的唯一标准,从大雪天火车站看望灾民到组织发放救灾物质,从抗击风沙种泡桐到关心党员干部的身体,从大雨天冲在抢险救灾第一线到抵御水涝、盐碱等自然灾害,他都与百姓同苦同生活,按照现在的说法,就是走群众路线,实践着一个共产党员的群众观。在当时,焦裕禄的群众观和县委副书记、县长吴荣先发生了矛盾。在深夜对话的一幕中,两个人的观点有过一次交锋,当时焦裕禄在没有和老吴打招呼,将救灾物质发放下去,当然这也是为了工作,而老吴当时的主要工作是在办一个展览会,因为省里的领导很重视,办好了省里还要召开经验交流会,自然这和焦裕禄的救灾工作有了某种冲突。对于焦裕禄来说,他认为当前最主要的就是救灾,“救灾工作牵涉到千家万户,连着全县人民的心,我们的工作不是做给人家看的,群众满意才是唯一的标准。”这句话让老吴有些不高兴,他的观点是:“党满意,群众也满意,这才是衡量工作好坏的标准。”而焦裕禄认为,党满意和群众满两者就是同一回事,并且反问老吴:“我们党的宗旨就是为人民服务,群众满意的事党会不满意?反过来说,群众不满意的事党会满意?”而老吴的观点是,群众有时候觉悟不高,目光短浅,往往是看到眼前的衣食温饱,而看不到长远的今后和将来,而焦裕禄反唇相讥:“温饱问题都解决不了,还谈得上什么今后和将来啊?”

一个是党的利益,一个是为了群众满意,一个是长远的今后和将来,一个是眼前的衣食温饱,焦裕禄和老吴从不同的视角出发,对工作提出了自己的想法,两个人代表着两种政治观,正像老吴所说:“这是个很深奥的理论问题,不是今天晚上我们俩能辩论清楚的。”是啊,关于党的利益和群众利益,关于党性和人民性,不要说当时,就是现在,也还有很多矛盾和误区,“替党说话,还是替人民说话”的背后就是将这两种关系割裂开来。而焦裕禄站在群众的立场要解决的就是眼下的救灾,当下的“三害”,改善群众的生活,“如果再发生逃荒要饭、饿死人的现象,你我都会成为历史的罪人。”正因为如此,焦裕禄才赢得了群众的尊敬和爱戴,所以在逝世的现场有那么多的人为他送行。而这也传递出第二个信息,那就是对生命之逝的无奈。

焦裕禄在兰考的工作经历,就是对生命权的极大尊重,他目睹了火车站逃荒的群众,就下定决心将积压的救灾物质分发下去,还取消了为干部配备的特殊“小本子”,而当园艺场老场长被活活累死的时候,决定为基层干部进行体检,增加口粮配给。但是这个决定是违反当时统销统购的中央政策,所以焦裕禄冒天下之大不韪,当然在地委进行调查的时候,电影有意略去了细节交代,对于当时中央政策的违逆,只是通过门外群众的鸣冤而得到解决。可以说,焦裕禄只有在自己作为县委书记的权力面前,才能更好地对生命进行尊重,但是在长期操劳过度的工作状态中,他却忽视了自己的健康,甚至是一种透支,这其实是对于生命的极不尊重,或者说,焦裕禄进入的是一个悖论,他只有奉献更多,才能为当地百姓、当地干部改善生活,但是这样的奉献却牺牲着自己的生命。如果焦裕禄也能从自身生命权的尊重出发,关注自己的健康,那么不管是他和家庭相联系的人生,还是他为人民服务的政治生命,都可以得到延长,都可以做更多的事。而这种很大程度上依赖个体的决定和付出也折射出政治制度上的不完善,也就是说,保障群众利益、改善人民生活只是一种个体行为,只是某个领导的行为。

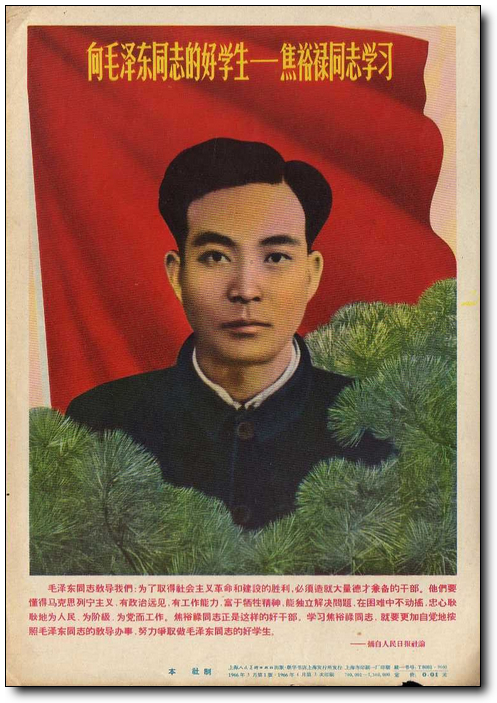

24年前的影像,对于目前来说还是具有很多启示意义,这不仅是对于焦裕禄个体的精神提升上具有学习意义,在1966年2月7日,《人民日报》就发表了长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》,全面介绍了焦裕禄的感人事迹,同时还刊登了《向毛泽东同志的好学生——焦裕禄同志学习》的社论,随后,全国各种报刊先后刊登了数十篇文章通讯,这是全国掀起的第一个学习焦裕禄的热潮。而在1990年5月10日,《人民日报》发表了《领导干部要学焦裕禄》的社论,在神州大地再次掀起焦裕禄的热潮,这部主旋律电影也就是那个时代的产物。而在今年,中央领导再次提出焦裕禄同志是各级干部特别是领导干部学习的榜样,是践行党的群众路线教育的典型,第三次掀起了学习焦裕禄精神的热潮。三个时代,同一种精神,而在某种程度上也折射出在近50年的时间里,这样的党员,这样的领导,这样的干部还是太少,这样的个体还像神话一样,在至上的道德高地活着。

|

| 60年代的宣传画 |

|

| 90年代的电影 |

|

| 2014年的电视剧 |

[本文百度已收录 总字数:3681]

思前: 钟敲响了九点

顾后: 《马路天使》:苦中作乐的底层叹息