2026-01-05《剃须记》:如何捕获红色的白鲸

红色,是脖子上飙射出鲜血的颜色,是从身体流下汇聚成血水的颜色,也是短片最后打出字幕时背景板的颜色:除了导演马丁·斯科塞斯和主演Peter Bernuth之外,剧组人员还包括“摄影”Ares Demertzis、“血”Eli Bleich和“浴室”Ken Gaulin,如果“摄影”指代摄影师,那么“血”和“浴室”既指相关工作人员,斯科塞斯也在命名中让物具有了一种参与者的身份,而参与只是电影拍摄时的参与,在短片里他们并不介入,也由此形成了他们真正身份:旁观者——当红色成为剃须的年轻人制造的血腥“事件”,他是麻木的实施者,而旁观者不介入的状态更是一种麻木,而斯科塞斯似乎就在这血流成河中制造了麻木,在无对白的静态中推向了沉默。

而富有隐喻意义的是,在红色背景板上打出名字之外,还写下了“Whiteness——Herman Melville”“Music——1939 Bunny Berrigan”和“VIET'67”的字样,这三条字幕就像短片的三条密码,是进入斯科塞斯影像世界的三个入口。“Whiteness——Herman Melville”,就是“梅尔维尔的白色”,梅尔维尔在他的经典小说《白鲸》中描写了船长不顾一切想要捕获那条白鲸,这就是“梅尔维尔的白色”,它是欲望带来的执著,它是执著演变成的偏执,它是偏执造成的毁灭,因为白鲸在“梅尔维尔的白色”中拒绝被捕获——在《剃须记》里,这种“白色”是如此的纯净,它由卫生间里白色的瓷砖、白色的马桶、白色的盥洗池、白色的卫生纸和洁净的水龙头组成,但是最后白色变成了被鲜血染红的红色,“梅尔维尔的白色”在毁灭中制造了红色的恐怖,而这就是斯科塞斯在这部5分多钟短片中所表现的主题:反越战,它被“VIET'67”清楚地标记出来。

| 导演: 马丁·斯科塞斯 |

斯科塞斯就是为一个长达一周的“愤怒的艺术家反对战争”示威活动而拍摄的,反越战成为斯科塞斯的政治表态,而短片的故事以刺激性甚至带来生理强烈不适的方式进行着叙事:洁白、干净的卫生间里,一切看上去都是愉悦人心的,当年轻人走进卫生间,对着镜子照见自己,打开水龙头洗了一把脸,脱掉衣服拿出了泡沫剂,然后拿出了刮胡刀。这一切都是一个人准备剃须的正常状态,当他拿着剃须刀开始行动,背景音乐响起,这就是“1939 Bunny Berrigan”所指代的意思:响起的音乐是美国音乐家邦尼·贝里根1939年录制的乐曲,名为“I Can't Get Started”,即“我无法动手”,但是年轻人拿起剃须刀却是一次“动手”,它解构了贝里根歌曲中的无奈,而这一次的“动手”在斯科塞斯看来更是一种暴力,因为“无法动手”是放弃,而剃须者却决绝地站在了“我无法住手”的状态中,它一样指向了越战这个母题:当越战成为美国参与的战争,它就是对“无法动手”的否定,就是演化为“无法住手”的战争。

剃须的年轻人在第一遍剃须时也完全看不出有什么不同,但是当他再次仔细剃须时,脸部被划破了,血开始渗了出来;之后脖子上也被划破了,血流了出来;越来越多的地方被划破、割破,血从不同的地方流出来。但是在这个过程中,年轻人并没有感觉到疼痛,也没有停止剃须,一切都没有发生改变,而随着血流的越来越多,他甚至还加大了剃须的力度,当剃须刀挂过脖子的时候,血从里面飙射出来,流到身上,流到水池里,流到地板上,鲜血和水龙头里的水汇聚在一起,流进了下水道。这是一次不住手的“动手”过程,在毫无痛感的麻木中,在血流成河的血腥中,不断逼向一种自残式的暴力深渊,但即使让自己成为冷漠和麻木的暴力牺牲品,年轻人依然没有住手,当他最后将剃须刀放在水槽上,只不是结束了剃须的习惯性动作,而根本不是疼痛中的放弃,不是对暴力的终结,那个身体、那把剃须刀都已经成为了红色世界的一部分。

白与红的鲜明对比,终于在红与白的混合中连成一体,它成为了斯科塞斯“红色的白鲸”,越是逃离就越是想要捕获,而越是在不住手中捕获,就越是付出代价,就像斯科塞斯对美国的批评一样,当年轻人选择以不住手的方式沉迷在暴力世界中,它带来的一定是血腥甚至自杀性的行为,所谓自生自灭,不是一种自由主义,而是在狭窄的卫生间里流血到底已经成为不可更改的自噬式命运,连同旁观者,也以另一种方式选择麻木,选择沉默。

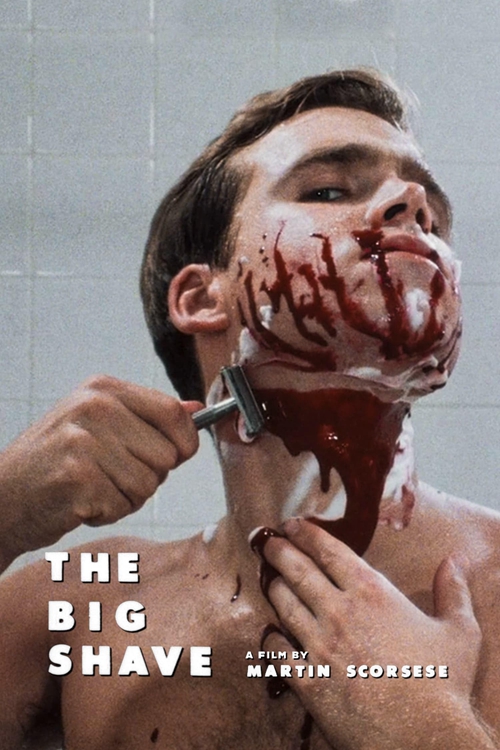

《剃须记》电影海报

[本文百度已收录 总字数:1865]