2022-01-05《倒数时刻》:为理想主义鼓一次掌

他写下:“牢笼还是羽翼,你更喜欢哪个?去问飞鸟吧。”他唱到:“恐惧或是爱,亲爱的,别说出答案……”他感慨:“因为选择和行动胜过言语,它们决定了你是谁。”牢笼或者羽翼,恐惧或者爱,语言或者行动,当乔纳森·拉森在选择中决定了前者,她看见的不是或然性而是必然性的生活,他把自己也写进了音乐中,他把故事变成了人生,不仅仅是30岁生日阐释着可贵的理想主义,在听见生命敲击出动听的旋律时,他甚至为音乐本身献祭了一生。

苏珊和她拥抱,送给他一本音乐笔记本作为生日礼物,期待他的下一部音乐剧,然后转身从街角离开消失,旁白出现:他的下一部是《倒数时刻》,根据《吉屋出租》改编,创作的前一晚因动脉瘤去世,年仅35岁……女友离开,为了工作而离开,生日礼物便成了两个人最后的纪念,但是在转角消失而变成旁白的故事里,连乔纳森也消失了:从1990年的30岁生日到35岁因动脉瘤去世,只有几句话的交代,死亡不是猝然而止,却完全是一种淡然的叙事,仿佛它的发生像没有发生一样——偶然?意外?或者在乔纳森的一生中,疾病构不成摧毁理想主义的全部力量,但是当一个生命以如此轻描淡写的方式被抹去,是不是导演林-曼努尔·米兰达想用另一种方式回避生命的无常,是不是要用活着的音乐重建理想主义的大厦?

“清醒过来吧,宝贝,回来吧,鲜明地活着……”乔纳森在苏珊没能参加他的演示会而宣泄式地跳水池中,“创作”了一些歌词,他呼唤清醒,呼唤“鲜明地活着”,看起来是一种返回,因为就在他的身体于水花中激越的时候,仿佛看到了在上面穿着蓝色泳衣的苏珊,重新出现的爱人唤醒了他,于是他想要回去,想要鲜明地活着。但是这根本不是自我的回头,是重新定义他们之间的爱,这种爱不是自我的放弃,而是坚守,那水池底部的数字变幻成了音符,它们在漂动,它们在呼唤,一种灵感的触发让他又回到了自我世界,和自己发生歧义的苏珊走了,爱情还在经受着考验,乔纳森根本不想让自己清醒过来走向现实,他在音乐世界里比以往走得更为坚决,对理想主义的坚守更为彻底。

什么是鲜明地活着?如何能清醒过来?乔纳森从一开始就知道了答案,在1990年1月26日,离自己的30岁生日还有一周的时候,他创作并演唱的《倒数时刻》就阐述着自己的理想主义,时间越来越近,青春将一去不复返,唯有音乐,唯有对音乐的激情和疯狂,唯有对音乐剧的执著,才能让每一秒过去的时间都变得有意义,“往前倒一点”的渴求里是对于时间飞逝的无奈,但是这理想主义的声音里传递出的不更是对时间的焦虑?为什么30岁是一个标志性和令人焦虑的时间?很明显,在乔纳森的世界里,30岁具有着双重的意义:它是青春的代名词,它是激情的同义词,它代表的是无限的热爱,如此,30岁有关的音乐和创作就是一个乌托邦的存在;30岁却又是一种现实的存在,它意味着青春会一去不复返,意味着现实会以更残酷的方式降临,潜台词就是:30岁为什么还这么默默无闻?

理想主义的30岁,现实主义的30岁,它们如此被并置在一起,对于乔纳森来说,才是悲剧性的——35岁患病而逝世,似乎就是一次可以被忽略的死亡,但是30岁时夹在命运完全不同的两个世界,才是乔纳森骨子里最大的悲剧。一方面,乔纳森视音乐为生命存在唯一形式,他具有音乐的天赋,好友迈克就认为他是不可多得的音乐奇才,他把现实看成是音乐灵感的源泉,身边细小的一切都能变成歌词变成音乐;他和苏珊之间的爱情,也是因音乐而走在一起,和迈克,更是从小就在一起唱歌;为了自己的音乐剧被更多的人听到,他和大牌的艾拉魏茨曼、斯蒂芬·桑德海姆接触,获得了他们的支持,甚至有了工作坊的演出场地和演出机会,《西区故事》的词作者桑德海姆更是称其的创作具有“一流的歌词和曲调”……

| 导演: 林-曼努尔·米兰达 |

乔纳森为理想而活着,正因为如此,30岁生日之前的焦虑透露出的是理想和现实之间格格不入的矛盾。迈克终于还是抛弃了从小的理想,变成了广告公司的一员,转型对于他意味着有了供暖期的豪华公寓,而乔纳森还只是一名在早餐店打工的侍者,为了多赚钱他也去了广告公司面试,却讽刺他们的方案只是一种可卑的宣传;住在破旧的公寓里,乔纳森潜心创作,但是因为交不起房租连供电都取消了;最明显的当然是和苏珊之间的矛盾,苏珊告诉他自己去申请面试了新的工作,那是在伯克郡的舞蹈老师,而且苏珊已经决定去那里,但是在去之前想和他在谈一谈,乔纳森不支持她离开,甚至反对她为了工作放弃了音乐,在苏珊一再提出“谈一谈”的要求,乔纳森都以自己忙着创作而耽搁了,最后在新音乐剧的演示会里,苏珊终于没有到场……

乔纳森活在音乐中,活在创作里,与其说活在理想主义世界中,不如活在偏执的自我世界中,正因为对于音乐如此强烈的渴望,所以才会有30岁生日到来之前的焦虑,才会对现实的一切嗤之以鼻的态度。就像他根据乔治·奥威尔《一九八四》为灵感创作的《傲慢》,就是一部反乌托邦的摇滚音乐剧:在一个被毒害的地球之上,在一个被精英操控的世界里,所有人都难以逃离这宿命的世界。但是,反乌托邦的灵感,是为了建造自己的乌托邦,乔纳森就是一个实质上是活在乌托邦里的理想主义者,甚至,这个乌托邦本身也在乔纳森的30岁焦虑中变成了一个悖论:他反对苏珊选择新的工作,认为她背叛了一种理想,在以苏珊为原型的音乐剧中,乔纳森认为扭伤了脚的苏珊渐渐失去了对舞蹈的热情,其中隐含着某种不屑。但是苏珊的工作还是一名舞蹈教师,在工作和爱好相结合的选择中,为什么反而是一种世俗?而乔纳森自己不正被困于现实的贫乏?辛苦的服务员,破旧的公寓,这就是乔纳森真实的写照,所以在内心深处,他羡慕迈克拥有豪华的公寓,所以他对音乐剧的执著一方面就是为了改善生活,甚至想和迈克一样走向上流社会。更为讽刺的是,他努力想在音乐剧上取得成功,为的是想和那些大牌一样,在30岁之前能在百老汇的舞台上演出,让观众掏50美元看自己的音乐剧,这难道不是一种媚俗?难道不是对名利的追逐?

在现实中强调自己的理想,理想又只是为了改变现实;反乌托邦是为了击破虚幻的理想主义,而理想主义本身就是一种乌托邦:这便是乔纳森构筑的自我悖论,在30岁这个具有标志性的生日面前,他既想特立独行又被世俗的规则束缚,就像“倒数时刻”本身一样,那声音里是“滴答滴答”倒计时的压迫感,是激发更多力量的暗示,但是“滴答滴答”之后,却是“Boom!”的声音,它是一种爆破,或者是聚集灵感的力量在最后绽放,或者是在压抑中变成一种摧毁。它们相辅相成,实际上在乔纳森那里相互转化,在灵感爆发的时候,也是理想破灭的时候。

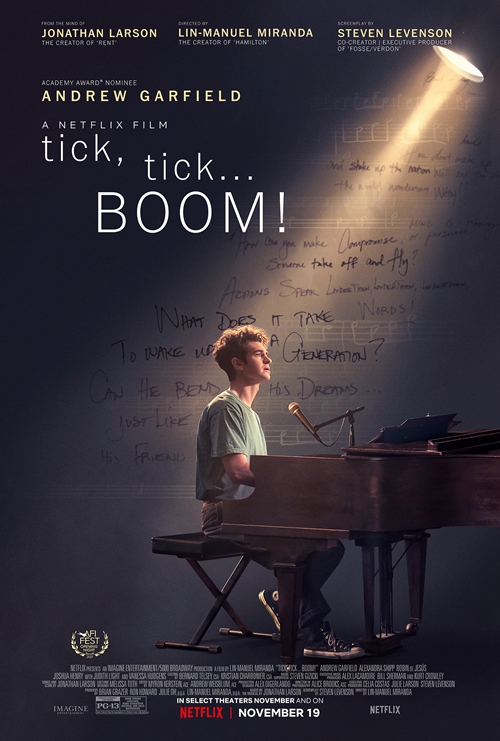

《倒数时刻》电影海报

这才是乔纳森真正悲剧所在。但是当林-曼努尔·米兰达以另一种理想主义的方式还原了乔纳森的音乐生活,这种悲剧隐藏在里面,甚至逐渐被消融了,有的只是对于现实残酷的某种批判:当迈克终于告知了自己患了艾滋病的真相,眼泪里似乎是对生命无常的悲痛,但是这种无常隐含的就是现实的残酷,在乔纳森根据迈克的经历创作的歌曲中,他唱到:“要是这样度过一天多么美好……”美好就是“一遍又一遍直到唱对”,从9岁到16岁再到29岁,他和迈克总是一起唱歌,音乐构成了他们共同的回忆,但是现实改变了这一切,迈克只有几个月的生命了,死亡猝然而止,乔纳森的悲伤其实不是在惋惜建立在音乐中的友谊,而是表达现实对音乐本身的摧毁——而这似乎就是林-曼努尔·米兰达的观点,在和现实妥协的世界里,音乐和理想也许只能变成最后的回忆。

所以在牢笼和羽翼中,林-曼努尔·米兰达让乔纳森选择了音乐的羽翼,所以在恐惧和爱中,林-曼努尔·米兰达又让乔纳森选择了对音乐永恒的爱,在语言和行动中,林-曼努尔·米兰达又让乔纳森成为对音乐不放弃的行动战士——他的《吉屋出租》获得托尼奖和普利策奖,达到了理想主义的高峰。但那已经是1996年的事了,而乔纳森在首演前突然去世,传奇变成了惋惜,而那时距离1990年已经过去了6年,30岁生日乔纳森仿佛就听到了生命倒计时的声音,只是在“滴答滴答”中,林-曼努尔·米兰达用掌声掩盖了这一切,直到6年后传来“Boom!”的声音,时间无法停止,在反乌托邦的乌托邦里,为理想主义鼓掌,也许只要一次就够了。

[本文百度已收录 总字数:3471]