2013-12-06 《一个国家的诞生》:战争下的黑白人生

南方与北方,黑人与白人,爱情与仇恨,以及禁锢与自由,阴暗与光明,当1915年的影像以“革命的诗意”和自由的思想对准50年前的那场战争的时候,这样的对立似乎在一个国家“隐形”的诞生中消弭了,甚至连“自由,统一,不可分离,现在直到永远”的期望已经完全跨越了种族、政治和爱情,在戴维·沃克·格里菲斯构筑的乌托邦里呈现出和平、友爱和真诚的终极意义。但是,那受苦民族看到的希望并非在这终极意义的表达中画上了句号,到底什么是战争中的正义?什么是民族的自由?或者什么是真正的“国家”?一个国家的诞生,其实也是一个爱情的诞生,当海边甜蜜的爱人相拥在一起,他们看着远方,那一段经过战争和重建的迷失,重新获得爱情是不是就是那个在和平之城里的仁爱君主?

仁爱是女孩从小学习的礼仪,是一封信里热情的措辞,是南北两个家庭的友善来往,也是那藏在本·喀麦隆身上的女孩爱丽丝的相片,还有那一只无忧无虑被宠爱的猫,这些生活的细节构筑的是非战争的场面,不管是斯塔曼家族的大儿子和喀麦隆家族的玛格丽特,还是本·喀麦隆和爱丽丝·斯塔曼,他们之间的爱情,都绘制出了和家族地理、家族身份和政治抱负无关的友爱世界,他们嬉戏,玩乐,尽情享受那种战前的自由与和平。但是这过于理想化的生活场景必将在一场“不断聚集”的风暴面前被无情摧毁,所谓分离,并非是南北地理意义上的分割,而是两个家族在不同政治立场上的卷入,“唯一的梦想是再次相遇”,两个家族被南方和北方这一场战争无情隔绝,留下的只是某种对仁爱的向往。

|

| 导演: D·W·格里菲斯 |

|

“战争体现了它艰苦、愤懑和牺牲的一面。”其实这里没有正义,只有战争本身。而战争的关键词只有一个:死亡。爆炸、炮火、烟雾,遮挡了一切,摧毁了一切,一边上演着宏大的战争场面,一边却是个体的痛苦和无奈,在平行蒙太奇的交织中,让人体会到的是战争的无情和惨烈。喀麦隆家族的几个儿子死了,唯有本·喀麦隆还在战争上奋勇杀敌,这个被称为“小将军”的士兵在一系列命令中冲锋陷阵,而他最后一次战役的对手就是菲利普·斯塔曼,曾经两个家族的友爱在战争面前成为了仇恨,甚至仇恨也只是战争工具论的一个符号,占领了战壕,却只有一小部分幸存下来,这才是战争中最无情的一面 所谓胜利,其实也是一种不可避免的死亡,它会瞬间降临,夺走人的全部希望。对战争最反叛的或者是“小将军”对一名倒下来的联邦军队士兵的人性关怀,他给奄奄一息的士兵喝水,而对面的联邦军队士兵竟然为这“义举”而欢呼,人性超越了战争,这或者可以看到格里菲斯对于国家乌托邦构筑的努力,在激烈甚至惨烈的战场,“小将军”用自己的爱换回对方的尊敬,而当“小将军”以自己的身体将战旗插上对方的炮口而倒下时,到底是胜利还是失败?或者说他被俘而送进医院却被又被打死,是不是又是一种乌托邦神话。

而神话似乎一直在演绎,在战地医院,小将军竟然遇到了自己胸口一直藏着的那张相片的女主角——爱丽丝·斯塔曼。这是爱情的真正萌芽,连个人面对面,羞涩、满心微笑,或者局促不安,都是对于这两个人爱情的最浪漫表达,“虽然我们没有见过面,但是你在我身边很久了。”无形之爱,甚至超越了肉体,而成为精神的一种寄托。而当他们直面现实的时候,这里仍是没有结束的战争,仍是“小将军”面临被绞死的命运。那么除了超越战争的爱情,能给人一点心灵愉快的慰藉,还有什么可以改变命运?

|

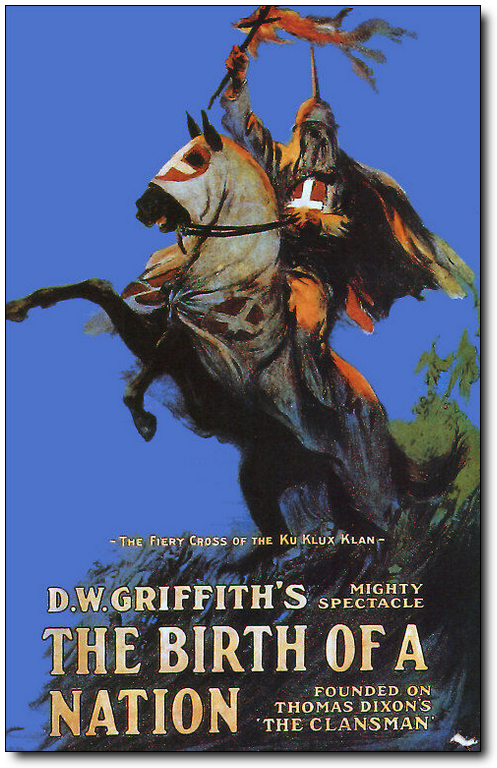

| 《一个国家的诞生》电影海报 |

那就是宽恕,“小将军”的妈妈和爱丽丝一起到司令部,请求林肯赦免。而伟大领袖林肯果然签署了赦免令,小将军得以在战争中幸存下来。在国家意志下,独立州的自由结束,在一场投降的“格兰特协议”面前,似乎战争已经结束,似乎那种“自由、统一、不可分离,现在直到永远”的政治宏图已经实现,但是这仅仅是一场战争的胜利,或者说只是国家意志的胜利,是南方精神的胜利,是有限的正义的胜利,但是对于这个被战争弄得千疮百孔的国家来说,它无可回避的问题是:黑人和白人之间的种族问题到底会走向哪条道路?

曾经在战争期间,这样的问题就赤裸裸地呈现出来,一支由白人军官带领的黑人民兵蹂躏了派蒙德,街上的白人被无辜打死,而喀麦隆家族就在这个城市里,所以那些黑人洗劫了家族,并且企图强暴喀麦隆家的每一个女眷,老喀麦隆被打伤,母亲和女儿们躲在一间地下室里,他们的脸上是惊慌和不安,在恐惧地等待中,联邦军队赶到,击溃了这些黑人,拯救了他们。但是黑人与白人的对立并没有消除,相反,在真正结束之后,这个问题变成了国家重建中最棘手的问题。而伟大领袖林肯因为对南方的态度过于温和,而遭致激进派的不满,对于激进派来说,他们的目的就是绞死那些领导者,而把他们的州变成被征服的省,在这些激进派中,斯塔曼无疑是个实践者,这个在战争期间就成为国会主席的议员,一直主张废奴,但是废奴并非仅仅是给黑人以政治权利,而是为了自己获得更多的支持,从而得到更多的特权。所以战后激进派和温和派在黑人地位的不同意见最终导致1864年4月14日这个“仇恨的日子”到来。

为了纪念战争胜利,在福特剧院演出了《美国表兄》,林肯观看了演出,但是一颗仇恨的子弹在这个仇恨的日子打响,林肯被刺杀,凶手从二楼的观众席上跳下,口里叫着“永远的暴君”,这一枪不死的不是林肯一个人,而是温和派在战后重建中的失势,也将种族问题摆上了美国历史的前端。作为一个移民国家,曾经大量的非洲黑人涌入这个国家,在格里菲斯看来,“他们的到来给美洲大陆种下了第一颗不和的种子”,这颗不和的种子不断地发芽成长,也成为这个国家最不稳定的因素,而在林肯死后,斯塔曼和他栽培的黑人手下萨拉斯林奇变得异常兴奋,因为他们将变成美国最有权力的人,而对于南方喀麦隆家族来说,却失去了“我们最好的朋友”。

最有权力的人,对于黑人的政策是让黑人有更多的选举权,他们将南卡罗莱纳作为推行他们黑人政策的试点州,亲自实行他们透过选举作票加强南方黑人力量,而林奇自然成了斯塔曼手中的一颗棋子,“我会把这个人作为他民族的象征。”所以在斯塔曼-林奇的体系中,黑人成为政治主角,不仅在选举权上,还在其余各种权力中,不仅获得了和白人的平等权,甚至出现了将白人踩在脚下。在选举日,黑人有选票,而白人却被剥夺了选举权利,在1871年的选举中,黑人政党控制了州议会101个席位,而白人只有23个,议会被黑人控制,而林奇成为地方长官,通过的法律包括:白人要向黑人致敬,允许黑人和白人通婚。

这是现实的政治,在这样的政治格局中,黑人却用一种野蛮和愚昧实行了对州的控制,他们在议会上喝酒、吃鸡腿,甚至还把鞋子脱了将脚搁在桌子上,而这种黑白对立的生活对于喀麦隆和爱丽丝的爱情来说,无疑也受到了重大打击。起初他们在战后的重建中迎来了他们的真正的爱情,他们相拥相吻,行走在街上,那只可爱的鸭子成为他们爱情的信物,“我会每天在家里看着你,那时爱情的眼泪和史诗。”但是在这一场爱情的背后,总有另一双贪婪的眼睛,那就是林奇,对爱丽丝觊觎的林奇以威胁的口吻对喀麦隆说,那人行道是黑人的,所以他们必须让开,必须向黑人致敬。而斯塔曼则用更无情的观点来拔高黑人,他说,我们应该用南方黑人的脚后跟来踩碎南方的白人。而对于他来说,对于女儿爱情的牺牲也只是为了获得更高的地位,所以他禁止女儿爱丽丝和喀麦隆来往,让他们断绝关系。无奈的爱丽丝只好忍痛割爱,取消了婚约,忠诚于父亲。

但是这种对黑人权利的争取反而造成了“可怕的结果”,一方面是喀麦隆和爱丽丝爱情的终结,另一方面则是喀麦隆的妹妹被黑人高斯的追求中跳崖而死。那是一双贪婪的眼神,那是一双饥渴的眼神,在眼神背后是对于白人的霸占,在森林里用“我想结婚”追逐喀麦隆的妹妹,而妹妹在走投无路的情况下跳下悬崖。他的死是对于高斯霸占的反抗,但更大的意义或许是白人对于畸形的黑人统治的反抗,而当喀麦隆赶来的时候,只有一具冰冷的尸体,而妹妹的死亡似乎也唤醒了他的反抗,“从她身上看到了尊严,这一刻我们不应该悲痛,因为她在死亡之前已经找到了快乐。”这种被称为“快乐”的反抗激发起另一种斗争,和自己迷失的爱情一样,喀麦隆亟需改变现状,所以他从白人小孩装鬼吓跑黑人小孩的游戏中受到启发,组建了三K党。

白色衣服,白色头巾,白色战马,这白色的世界是白人的象征,用这种色彩符号组建自己反抗黑人的“白色帝国”,他们的目的就是将白人从黑人的脚下解放出来,他们复仇打死了高斯,在城市中制造事件,而三K党在林奇领导的地方被判有罪,他们加强防守,对于所有和三K党有关的人进行捉拿,而老喀麦隆因为家里藏有大量三K党标志的衣服,而被捕并游街,最后虽然被解救,但是在一个乡村的小木屋里被黑人围攻。另一方面,三K党开始实施计划,他们出征前将喀麦隆妹妹的鲜血染在战旗上,“南方妇女的鲜血”成为他们反抗的符号和动力,他们要在文明的祭坛上祭献牺牲,他们举起古老民族的象征,用曾经洒满黄沙的鲜血来点燃火炬,他们的目标是解除黑人的武装。

在这场新的战争面前,爱丽丝无疑是夹在两派之间的无辜者,一方面支持黑人的是他的父亲,另一方面组建三K党的是自己的爱人,所以她还是希望用自己的单纯来求得和解,在她进入林奇的办公室的时候,她已经陷入了不可自拔的陷阱。对于爱丽丝觊觎许久的林奇自然不可放过这个机会,在被拒绝之后,他用暴力将爱丽丝捆绑起来,并用一种暴力的形式举行婚礼,而作为一个黑人的代表着,格里菲斯将他塑造成一个贪婪、野蛮、利欲熏心的人,除了偏见,或者也反映了格里菲斯的单一思维。而斯塔曼作为支持黑人运动的人,也尝到了苦果,林奇在逼迫爱丽丝成婚的时候,也威胁了斯塔曼,这个自己一手培养起来的人如今却反过头来狠咬了自己一口,甚至陷入了走投无路的尴尬境地。

而在这危险之中,拯救者出现,那就是喀麦隆率领的三K党,他们在这个城市里节节胜利,最后冲入林奇的办公室,解救出爱丽丝和他的父亲斯塔曼,最后在“一分钟营救中”的经典中救出了困于小木屋的老喀麦隆一家。那小木屋或者也是在战争重建时白人地位的象征,风雨飘摇,孤立无援,随时会被围攻的黑人冲破,而躲在屋子小女孩脸上泪水的特写似乎正在用一种苦难期盼救赎,而三K党的到来,冲破黑人的禁锢,将处在水深火热的白人解救出来,不仅如此,在这个城市里,三K党人解除了黑人的武装,重新还白人政治权利,从此黑人膨胀的欲望得到扼杀,似乎在正义中重新回归秩序。

三K党成为正义的化身,成为苦难白人心中的神,这当然是格里菲斯在他自己创造的电影帝国里最争议的部分,那些黑人总是用贪婪的眼神注视着白人女人,他们破坏了规则破坏了生活,他们制造了恐怖制造了死亡,他们夺取了权力夺取了议会,甚至电影中的主要黑人角色也都是白人黑脸扮装而成,这种颠倒的性别论在50年后依然成为格里菲斯无法摆脱的禁忌。而他对三K党的正面塑造,也成为美国电影史上最让人诟病的段落,这部11万美元打造的电影,在上映之处就引发对立,波士顿、费城及其他大城市发生暴动,而芝加哥、俄亥俄州、丹佛、匹兹堡、圣路易、堪萨斯城和明尼阿波利斯则禁止此片上映。据传,在印地安纳州的拉法叶,一名白人在看完此片之后杀害了一个黑人青少年。

但是对于《一个国家的诞生》,格里菲斯或者并不只是在寻找政治中的救赎者,对他来说,南北战争的反思似乎更重要在于“不可分离”的统一性,这种统一性是国家的期望,也是人性中关于爱,关于美好的希望。“我们难道不敢梦想一个不再由残忍战神统治的黄金时代,取而代之的是和平之城里安坐于友爱殿堂的仁慈君王。”这句出现在电影的结尾,在耶稣圣像光芒下,城市重获平静,相爱的人终于能够勿扰地坐在大海边上,相拥相吻,对于在这一场战争中遭受戕害的“小将军”和爱丽丝来说,磨难之后的爱情似乎更为宝贵,而这种爱情生活就是在和平之城安坐于友爱圣殿的仁慈君王,也就是说,格里菲斯更想在这部史诗电影中寻找到简单而统一的爱,知道永远的自由。从战争期间两个家族无忧的交往,到战争爆发后战场上消除敌我的人性关怀,以及在重建初期那小鸭子的爱情信物,都让人体会到爱的美好和可贵,但是对于爱情最大的打击来自于对立,这里有政治抱负的对立,这里有南北生活上的对立,而这一切的根源在于战争,也就是说,在格里菲斯看来,种族问题是战争带来的悬而未决的问题,“如果这部作品在我们让大家体会到了一种思想,仇恨所造成的战争带来的是一片瓦砾,我们的努力就不白费。”战争的仇恨造成了分离,造成了黑人和白人的对立,而种族的矛盾也使所有美好的东西被摧毁被颠覆,所以,随后如神般的三K党的降临,就是消除这种对立的畸形努力,一个国家的诞生,在某种意义上,就是一种爱情的诞生。

抛除政论上的歧义,《一个国家的诞生》的确是格里菲斯打造的电影艺术的帝国,1915年的黑白影像用三个小时的时长奠定了商业电影的基础,它是当时收益最高的电影,据现有的谢巴德版DVD封面所述,此片的门票收入超过一千万美元,并保持了无声影片最高票房纪录。而电影中宏大电影场面的描写与细微特写的结合,将电影艺术推向了一个高峰,包含着格里菲斯真诚的创作热情。“一种对电影艺术的追求,我们不害怕批评,因为我们不想对不恰当和低级进行攻击,但是我们有权利要求一种自由来展示错误的阴暗面,这样我们可以揭开道德光明的一面。”用电影来反击,这是艺术的胜利,只是黑与白的对立似乎永远成为了格里菲斯生命中涂抹不掉的颜色。

[本文百度已收录 总字数:7023]

思前: 346:霾伏的圈套