2014-01-04 《来信》:“路过”的亲情

父亲手里拿着的是自家种的韭菜,是给孙子的玩具手枪,是见面问候孙女“不会讲的话”——老人和孩子,隔着两个世界,隔着一条路,隔着不一样的生活,而消除两个世界的方法是“不拖累你们”,是逃避,是死亡的约会,而那写给儿女的第一封信也是最后一封信,成为亲情唯一的象征。

对于父亲来说,生活的现实意义是儿女的成长,是一家人逐渐变多,是和老伴的相依相偎,这就所谓晚年生活的幸福感,但是,这种幸福感却无法抵御岁月的流逝,无法抵御身体的苍老,无法抵御疾病和死亡,但是最无法抵御的是身边的亲人一个个远去。孩子们逐渐长大,逐渐成家,逐渐有了自己的孩子,家庭的合家照里从四个人变成六个人变成八个人,这是家族壮大的序列,这也是岁月的无情流逝,所以孩子们看望老人从最初的一周一次,变成了一月一次,再后来就变成了一年一次。而对于父亲来说,本来还可以和老伴相依相偎,但是老伴的离去让他真正变成了一个人,一个孤独的老人,而对于孤独的反抗便是对孩子们的到来充满期盼。

但是这种期盼在得知自己患病而没有希望的时候,只剩下最后一点点的仪式。在医院里,父亲也是一个人面对大夫,面对自己的疾病和死亡,所以在生命的最后时光,老人对于现实意义的维持就只能靠仪式。他回家洗干净了脸,换好了最干净的衣服,然后去看望子女。而这种看望就像曾经对于孩子的期盼一样,只是路过——父亲在失去老伴的时候,就把自己扮成卖菜的小贩,在儿女上班经过的路边,目的只是为了看见自己最亲的人从身边走过。而这一次,他同样是路过,他经过儿子的公司,经过女儿的小区,经过孙女的路上,但是他从来没有告诉孩子们自己患病和死亡的现实。他给儿子带去了自家种的韭菜,儿子拒绝了,说这是公司,你还是拿回去吧;他给外孙买了一只玩具水枪,女儿却说儿子要的是“苹果”,父亲说,那你就买吧,苹果要不了几个钱,女儿告诉他,不是那种苹果。而对于孙女的路过,他说宝贝孙女变胖了,孙女责怪爷爷不会讲话,然后接到男朋友电话后又匆匆离去。

老人的路过变成充满伤痛的仪式,韭菜、手枪以及问候都没能让孩子们感受到老人的那份浓浓的爱,而老人对于自己的到来都用了同样的解释:我只是路过来看看你们。路过变成老人不能启口的秘密,变成隐蔽的仪式,而他几乎都问他们同样的问题:这周六有空回家吗,儿子说,太忙了,这周六没有时间,女儿说,要带儿子去爷爷家,机票都订好了;孙女没有回答,就直接说有时间再来看你便匆匆离去。相对于老人的仪式,孩子们更多的是生活,是现实,儿子打电话给上司要去接赵总的父亲,“你父亲那,就我最亲。”搁掉电话还说,“他就是我亲爹。”而女儿没有时间也是因为要去看望孩子的爷爷,孙女没有时间是因为有演出,他们都生活在自己的世界里,生活在忙碌的现实里,以致对“别人的父亲”的关心代替了眼前自己的父亲。

|

|

|

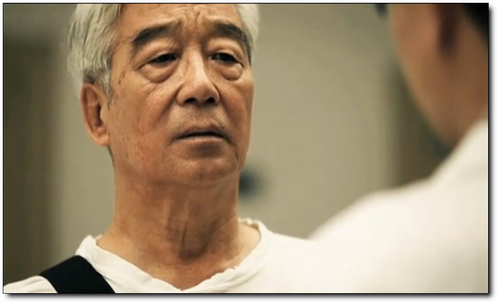

| 《来信》剧照 |

而父亲问的“这周六”却是自己老伴的冥日,第52个生日只有孤独的老人陪着她过,而在那间孤独的房子里,父亲一直保持着老伴生前的样子,床上、沙发上都摆放着老伴的衣服,嘴里也总是叫着“老东西”,仿佛她还陪伴着自己。不管是那些衣服那句“老东西”,还是点着的生日蛋糕,不管是出门为了“路过”而洗干净的脸穿上的干净衣服,还是带上的韭菜和玩具手枪,不管是曾经卖菜而在路边“看望”他们,还是面带笑容的问候,对于父亲来说,都是一种仪式,一种赴死之前的仪式,一种想换回亲情的仪式,但是,那些亲情也只是路过,只是看见而离去,只是这周六没有时间的重逢。而对于父亲来说,最后的仪式便是那封写给儿女的信。

这封被儿子视作背时的信,有父亲最后的心里话,除了述说生活的变迁,家庭的变化,以及生活的改变之外,他告诉孩子,你们每月给我的钱都存在卡上,卡在床头,密码是这周六你母亲的生日,“实在不忍心拖累你们,是时候我要走了。”生命的最后时间里,只有这封充满亲情的信才打通了父亲和孩子两个不同的世界,最后留下的当然是父亲的离去,留下的是孤独的屋子,留下的韭菜、玩具手枪和存折,留下的儿女最后的眼泪。

孩子们面对的是现实生活,而老人需要的是一种仪式,其实,亲情在两代、三代人身上有着不同的理解,儿子的忙碌奔波或者也是生活的无奈,女儿带儿子去看望爷爷也无可厚非,所以从一周一次的看望变成一月一次的回家再到一年一次的团聚,里面更多的现实的无奈和辛酸,亲情的仪式让位于太多忙碌的生活,到底是谁的错?儿女不知道父亲的身体,甚至在疾病威胁生命的时候他们也不在身边,除了儿女对父亲的疏忽之外,也是父亲和他们缺少必要的沟通,亲情的缺失一方面也是因为父亲的逃避,对他来说,宁肯选择在老伴生日那天选择以一种死亡来结束这种无奈,“请原谅爸爸的自私,再见了,我最爱的孩子们。”这是他在信中的最后一句话,而这种“给你妈妈一个惊喜”的死亡约会对于孩子们来说,无疑也是一次伤害。

“时间无法倒流,请珍惜身边的人”以及“谨以此献给伟大的父亲母亲!”的字幕打在电影片尾,在这个最具中国特色的电影主题里,所谓亲情只成为伦理的仪式,那封信,那些眼泪增加了情愫的表达方式,但是不管是在表演上还是在主题逻辑设置上,都显得有点生硬,甚至矫情,其实两代人甚至三代人之间的沟通或许有代沟,但绝不是仅仅用“路过”可以弥补,也绝非用死亡来换取感动。

[本文百度已收录 总字数:2493]

思前: 再次开启“第七封印”

顾后: 在众人蹙眉的玻璃表面

文以类聚

随机而读

- 2条留言