2025-09-20《最后一班有轨电车》:你的肉身托举大地

再次我欲举起声音之手

大声告诉你我呼吸里的战栗,

那些话语如岁月纤柔的舞步

使得每只心灵之鸟随之吟唱……

——《马车夫之诗》

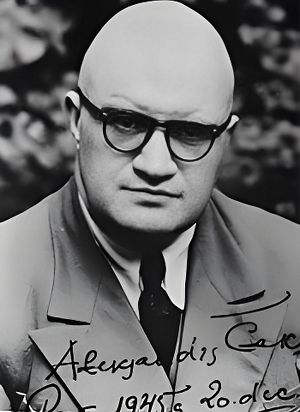

第一次读拉脱维亚诗人的诗集,亚历山大·查克斯这个被称为拉脱维亚有史以来最受欢迎诗人也是第一次耳闻,但是拉脱维亚作为苏俄的一部分,查克斯的经历也混杂在俄罗斯的大历史之中,他所经历的苦难既映照了俄罗斯人的苦难,也成为拉脱维亚摆脱统治走向独立的一种见证:1901年出生的查克斯目睹了1905年和1917年的两次暴力革命,经历了第一次世界大战、俄罗斯内战、被德国占领的第二次世界大战,以及16年的拉脱维亚民主政治、4年的拉脱维亚独裁统治以及后来的斯大林时期;1920年11月加入俄共(布尔什维克)之后,他开始了一名共产党机关人员的政治生活,他被任命为萨兰斯克地区共产党委员会宣传部负责人,他还在该地区巡视,建立党校,以此表明自己是共产主义事业的忠实信徒;他在独裁统治时期受到压迫,诗集被诗被审查,在《为什么我们是流氓和悲观主义者》中,他回应了对他的批评,更是阐述了作为诗人的意义,那就是试图“通过展示其可悲性来烦扰当前社会,并对年轻诗人提出了期望,他们“想让现代人睁开眼睛,以便可以看清自己安逸地居于其中的日常生活是一潭死水”……

查克斯的人生其实就是一部历史,而在这部历史中,有轨电车似乎构成了这段复杂甚至具有传奇色彩人生的一种隐喻:1901年查克斯出生的时候拉脱维亚首都里加出现了第一班有轨电车,而这部诗集的名字是《最后一班有轨电车》,在第一班有轨电车和最后一班有轨电车之间,安放着他怎样一种个体和国家的命运?译者倪联斌认为,“第一班有轨电车和最后一班有轨电车,绝对不是同一辆车,尽管那班有轨电车依然在绕里加城环行,似乎在复述同一回事。”在这首《马车夫之诗》的节选中,查克斯化身为“马车夫”,但是这已经是一个“苍老灰白的里加”,马车夫也不在赶着马车而是“学会了行走”,就像是“最后一班有轨电车”所指向的现实,但是里加还是那个里加,“对你的致敬来自我灵魂深处”,而马车夫依然是那个可以举起扬鞭之手的马车夫,只不过经过岁月的转变,那只手举起的是“声音”,是里加呼吸里的战栗,是岁月中的舞步,是城市心灵之鸟的吟唱,声音早就进入了灵魂深处,即使是最后一班有轨电车,即使马车夫失去了马车,“街边的灯杆教我炙热地跨越大地。”

在里加的一处公园里竖立着查克斯的纪念塑像,里加的一条主干道以他的名字命名,拉脱维亚的一项文学奖也以他命名,可以说,查克斯已经成为了里加乃至拉脱维亚的象征,而里加的一草一木一人一事早就融进了这个马车夫的血液中,他的很多诗就是在书写着记忆中的里加、爱着的里加,经历了风雨而依然屹立的里加,“你不会离开我——永远不会:/我存在于你上方昏暗的空间.注定死于你街道凸起的臀部,/届时街灯将围我而立如蜡烛。”《致里加》里的里加就是一个和自己生与死都不会分开的里加,而作为整部诗集的第一首诗,这就是他人生中的“第一班有轨电车”,而且永远向前,驶向未来。这是一个怎样的里加?里加城市的海报“是我匆匆灵魂最好的食谱书”,里加的报亭“永不犯错”,里加的那些楼房排水管是“童年的第一件乐器”,还有“那么奇异的/紧张的安静”的城市夏夜,“男孩子们玩起扎克塞硬币游戏”的城市之春,还有充满了“亲切的绿意”的绿色郊外,“如一顶新帽,我将它戴上。/而城市大街上一片喧闹闪光,/心在无尾夜礼服下铅化。”窗下夜莺的声音,风吹来招牌的咯吱咯吱声,以及屋顶猫咪的叫声。

| 编号:S38·2250901·2347 |

这是美好的里加,这是情深意笃的里加,这是罗曼蒂克的里加,“如我怀里的至爱/是我的内城以及/它的那些碎石街。”但是当查克斯写下了美好、浪漫、亲切的里加,另一面却也被无情地揭开,那就是人们生活着的里加:“牵小狗的年轻女士”在暴风雨来临之前赶着回去,手忙脚乱的她“像打翻了篮子里倒出的苹果”;穿漆皮鞋的船员刚刚下船,漆皮鞋穿在脚上,“他已如水池满溢/扑向女人的身体。”郊外的女子赤足、裸手,含着腼腆的目光,却“切开我血液里的冰如石头之于玻璃”;阿卡迪亚的洗衣女身体厚实,像刚好出炉的黑面包,她让男人的激情与心灵“套上了甜美的圈环”……这些人构成了里加的风景,也许像记忆中的里加一样唤起了他无限的热情记忆对劳动青春的赞美,但是那“最后一班有轨电车”上载着谁?他们是喝醉的老人,“战场夺走了他的一条腿/贪婪的街道夺走了他的新娘”,还有三个女人在激烈地争论着物价,她们预感还会不断疯长,“如诅咒”,乘务员则在车身的晃动中昏昏欲睡……有人听见有人听不见,有人带着伤痛有人心中不宁,“那些话刺痛我/如碎玻璃/如麦茬扎光脚后跟……”

“最后一班有轨电车”行驶在里加的夜色中,这些归家的人其实并没有让他们向往的家,他们构成了“最后一班有轨电车”的没落感,这就是里加生活的另一面,在这一面里查克斯呈现了里加人的孤独、无助和痛苦,一位中年小职员的妻子去世四周了,他在路上走得缓慢,肩膀上是生活的重压,“如拿撒勒的基督/背着十字架/走向骷髅地。”(《如此生活》)还有那个“一位脸颊青肿的小男孩”,他的父亲,“强壮如公牛,船运码头的搬运工,体内装满煤炭,喝大酒,热衷女人和拳头。”他的母亲,“脸色苍白的陶瓷罐,早上就忙着用来装牛奶。她的乳房如平板。浅色头发如麦秸,如黄铜手把,性格似黏土。”而这位小男孩住在地下室里,“那里的楼道久久弥散猫和潮湿的气味;那里洋葱油炸白菜水煮,那里阳光莅临像飞机罕见,在房间的空荡中央挂着洗了的衣物。”背着十字架走向骷髅地的小职员,住在潮湿地下室里的小男孩,他们就像乘坐在最后一班有轨电车上的乘客,载着他们回家,却并不能抵达完整的家。

那些美好的生活和孤独、无助的现实,构成了里加的双面性,这种双面性在《一位步枪兵给拉脱维亚女子的歌》和《拉脱维亚女子给步枪兵的歌》这两首诗歌中微妙地表达出来,在《一位步枪兵给拉脱维亚女子的歌》中,士兵希望拉脱维亚女子不要去山上的圆形咖啡厅,因为那里的女士们“涂高级口红,用东方香水”,她们的身上是“情人们的雪茄味”,所以他希望朋友来自己这里,“来吧。/我已用外套为你铺地板,/月亮将从窗外照入,/鸽子在邻居屋顶咕咕咕,/我将为你唱/各种鸟和水的歌。”士兵为朋友唱起的歌是浪漫的歌,美好的歌,爱情之歌;但是在《拉脱维亚女子给步枪兵的歌》中,发出邀请的则是拉脱维亚女子,她希望两个人去郊外的房间,或者肩并肩坐在那件“铺地板的旧外套上”,或者“敏捷地从天窗上爬上屋顶”,但是两个人相处并不是美好和浪漫,在屋顶上他们可以望见远处废弃的厂房,那是战前年轻工人们的谋生之地,“如今他们被枪杀在/靠近尤加尔、采西斯/在遥远的喀山,乌拉尔山/与克里米亚某处”,而他们的孩子赶着鹅群去河里,学弹吉他,但是他们已经不知道父亲是谁,“一句拉脱维亚语也不会。”

《一位步枪兵给拉脱维亚女子的歌》和《拉脱维亚女子给步枪兵的歌》形成了一种互动的结构,写于不同时期的两首诗也构成了里加的两面:当步枪兵给女子唱起爱之歌的时候,他还没有上战场,但是在女子唱起歌的时候,战争已经发生,那件铺在地板上的外套就是明证,“它沾红色血迹,凝固如漆。”从还没有奔赴战场到从战场回来,一切都发生了改变,这种改变虽然还有同属于他们的夜晚、同属于他们的歌,但是逝去了太多的东西,父亲们早就被枪杀,孩子们则不会说拉脱维亚语。正是这两首提供了关于里加的两面解读,也意味着查克斯对历史的阐述从个体的回忆走向了更为宏大也更多苦难的历史记忆,而这里有一个非常特别的地方,那就是查克斯对历史的审视建立了一种高度,就像《拉脱维亚女子给步枪兵的歌》中所说,他们从天窗爬上了屋顶,在高处俯视拉脱维亚以及里加所经历的苦难,而其实在对里加的一草一木进行抒情的时候,查克斯的这种高度已经显露,它是对现实的某种超越。

那五层楼高的排水管是查克斯童年的第一件乐器,“在你滔滔不绝的嘴下方/天寒时长出/闪闪发光的冰胡须”,那也成为了男孩子们唯一的免费雪糕,但是排水管却也是脆弱的,“一如我的悲伤”,也是纤瘦的,“像我房间里的花”,所以攀爬排水管或者排水管本身的高度就具有了一种象征意义,查克斯将它看成是“向上追求者的命运”:“远离街上的喧嚣与拥挤/远离臃肿而低廉的生活。”排水管构建了向上追求者的命运,楼梯也是如此,“多好呀,沿着它你的心拾级/往上,你的肉身托举大地!”楼梯而上,还有鸟、水和阳光,站在楼梯顶部,就仿佛独自站在大山的额头,“直到我所携的全部重量粉碎,/我的心清澈如一滴水/谦卑地溶于其整个空间中……”还有塔尖的高度,它是对自然、大地的超越,但是水管、楼梯、塔尖,都不及梦的高度,“梦刺穿最硬的钢铁/把人举向万物高处。”梦超越现实之物,它带入的是“幻想之镜”:

高一些

再飞高一些

以我的幻想为滑雪板

越过你们珍爱的一切:

越过金钱和衣服

越过人们用来接吻的时间。

——《幻想之镜》

|

| 亚历山大·查克斯:没什么再能令它屈服 |

超越城市,超越现实,超越大地,超越一切之卑微,超越一切之限制,这就是高度的意义,而“你的肉身托举大地”的另一个意义则是走向精神性的存在,一个寓言在我和山羊之间展开:当我打开书,当我把山羊当成书中“那些黑色蚂蚁的放牧者”,山羊问我的是:“你是怎么安然牧养它们于白纸之上的?”我对山羊的回答是:精神。什么是精神?在山羊看来是“那种陌生而特别、令小书顺从的事物”,但是对于我来说,精神就是香甜的美好,就是厌倦了鸟和铃响的理想,就是对一切的超越——肉身托举大地就是一种精神的构建,它在一切的苦难之上,“屋顶的/平台之上,/我能听到/逝去灵魂的呼吸/以及浮云的香气,/我,/仿佛挤入烟囱,/为爱言说。”(《自画像》)查克斯的《自画像》不是为一个“陌生而特别、另小书顺从的事物”画像,而是为拉脱维亚人画像,为那些告别在低处挣扎主宰命运的人画像,由此也构成了一个大写的人。

他们经历了苦难,“安宁,你又在哪儿?/悲伤已对我施行终身搜捕。/夜晚洗涤了/夜莺的歌喉。”大地龟裂,恐怖不息,痛苦就是“一千根钢钉”;他们遭受了迫害,宪兵和狗把他们关进了地窖,“驱赶我成为德国的奴隶”,那是黑暗的世界,“我卷起如一团毛隐身在毯中。”但他们也拒绝屈服,“你们,你们德国人/摧毁了我的存在,像野兽/残暴而徒劳。致使我的心、坚硬,没什么再能令它屈服。”就像在《爱尔兰朋友》中所写,海尔蓝朋友是一名水手,当她在酒吧里喝着酒想起了遥远的祖国,那一片被雾笼罩的土地,“突然/他把酒杯/砸向地板,/猛砸/并且朝所有压迫者脸上/说呸/在那天晚上。”在压迫中砸碎酒杯,就是一种反抗,那囚禁人的地窖也成为反抗的场所,它带来了绝望,也带来了希望,它制造了痛苦,也培育着复仇,“而你,你,地窖,守卫了/我对所有永恒和美好事物的热忱。”

《贝尔蒙特军官》和《火车》两首诗歌涉及的是无情的战争,但是战争背后却是独立和解放,“在我握紧的/拳头里/捏碎的玻璃/如花。”“贝尔蒙特军官”指的是1919年成立的贝尔蒙特军团,它的指挥者就是P.贝尔蒙-阿瓦洛夫将军,部队曾经被分配在俄罗斯前线驻扎,但是领导层违反了命令并于1919年10月开始攻击拉脱维亚军队,后来被击毙,拉脱维亚也走向了独立;《火车》是一辆开往马提萨墓地的火车,马提萨墓地位于里加市中心南侧,建于1871年,起先是作为病人和穷人的墓地,但后来许多革命和战争中的死难者被埋葬于此,包括1905年至1907年革命、第一次世界大战、拉脱维亚独立战争、第二次世界大战的死难者,以及“红色”和“白色”恐怖的受害者,“你来自圣彼得堡,/来自莫斯科、塔林,/嗤嗤声如普里默斯煤油炉”,火车装载着死亡,也穿越了“我的灵魂与肉身”,但是墓地却也见证了那些牺牲者对民族独立所做的一切。

战争和死亡是刻写在里加的苦难历史,却也铸造了不断上升超越肉身的精神所在,那首《迟来的访客》以一种死者回家的方式完成了精神的重塑。“迟来的访客”指第一位战死倒下的步枪兵,来自比切尔尼克的雅各布·沃尔德玛斯·蒂玛,蒂玛自愿应征加入道加夫格里瓦拉脱维亚第一步枪兵营第二连,1915年10月15日,他在克拉斯洛夫斯基家园附近的战役中牺牲。牺牲者是一个魂灵,但是当他回到切尔尼克街,肉身虽然寂灭,但是属于精神意义的家回来了,“什么也没从他身上消失,/土地,土地,他生于斯的土地,/围栏,树,房屋,门槛,石子,/人们和鸟群,美丽的远方,/这个他出生、成长和欢笑之地的一切,/这个庇护他初次呼吸的地方”。他回来不只是为了寻找记忆,“再次成为人”的意义就是在精神上完成了回归:

站立的他高大结实如大地自身、

双脚,两把插入泥土的斧头。

他的头向后倚着整个里加,

支撑他颈背的是比切尔尼克森林。

手掌浸泡在莱纳湖深处,

从那儿他汲取力量如少年时一样。

他的衣服向秋天的各种风敞开,

渴望拥抱它们乃至整个空间。

这就是一个高大的人,更重要的是,他不会在离去,而是要留在这里,以死亡的方式留在这里,用死亡创造永恒:成为这片土地永远的守护者,“我,蒂玛家大门上的燃烧的光,/一位只为守卫你们与故土的卫土,/谁也不能将你们完全压垮。”从苦难到救赎,从肉身到精神,从深渊到高处,从个体到大写者,查克斯完成了关于拉脱维亚、里加的心灵之旅,它从第一班有轨电车出发开始,到最后一班有轨电车回来,而回来不是停下,它以精神的力量和民族的希望照亮每一个归家者的路,“街道上方与先前一样飘逸着/一道奇异的光亮,正摸索着回家路。”

[本文百度已收录 总字数:5576]