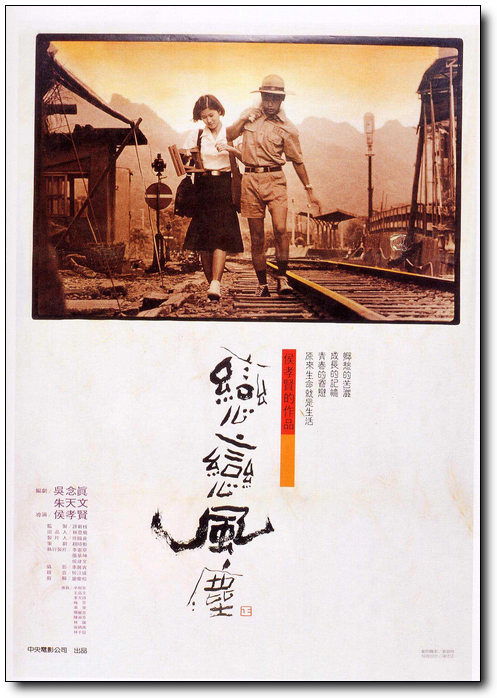

2014-03-10 《恋恋风尘》:当青春的信笺“查无此人”

那看见的远方已经随目光定格,仿佛没有任何变化,大地苍茫,海天分隔,又仿佛看见云在慢慢走动,漏进来的一点光照耀平静的山村,在音乐隐秘地响起的时候,就这样丢开了时间,一切都像不曾经历过,风归风,尘归尘,远处还在远处。

远处是云的离开,远处是火车的声音,远处是迷惘的影子,远处是两个人再无见面的青春。台风来了又去了,孙子阿远当兵又回来了,阿公叉着腰,抽着烟,望着天,在“干伊三妹”的话语中讲述着眼前的这一片番薯地,他说,人老了,干一下就气喘吁吁;他说,种番薯比种高丽参还累;他说,今年台风来得特别多;他说,今年肯定收成不好……他说着,絮絮叨叨地说着,一个人反复地说着,而他面前的阿远沉默着,给他倒水,给他递烟,看着他,听着他,一切都仿佛不是自己的故事,老人、土地、时间,以及远方,都在经历和不经历的时间里,变成淡淡的忧伤,变成过眼烟云。

|

| 导演: 侯孝贤 |

|

不论是出发到远方,还是回到小村,只有火车似乎是随时守候在那里。这是不曾改变的现实,这是不曾变化的青春,就像阿远和阿云青梅竹马的爱情。没有轰轰烈烈,没有刻骨铭心,甚至没有拥抱、接吻,他们坐火车从学校回家,他们坐火车去台北打工,这一条路他们进进出出来来回回,走了无数次,人生也仿佛在这轮回中慢慢地走过每一个时间。穿过一个又一个的隧道,那黑暗过去是光明,是看得见的远山,是看得见的云和风,他们站在车厢里,各自拿着一本书,说着数学考试,但又一下子沉默不语了,就像他们的爱情,总是在相遇时沉默,在离开时想念,而最后却在交错中开始不同的生活,这种交错是火车的行走和站台的等待,是电影的虚构和现实的困顿,是迷惘的成长和相隔的距离,也是青春的期盼和最后的“查无此人”。

少年的爱情甚至不知道还有什么是不会发生的,初中毕业的时候,阿远十五岁,而他认识阿云已经十四年。他们在同一个村子里,两家只隔着几步的距离,所谓青梅竹马就是在岁月中已经习惯的故事。“阿远,你要好好照顾阿云,不要让她变坏了,以后,好坏都是你的人。”阿云的母亲说,他们两个人的的爱情,他们一起的人生,都已经被命名了,没有起伏,没有变化。只是生活不是只在这被命名的爱情里,对于他们来说,现实的困顿无可逃避。

|

|

| 《恋恋风尘》电影海报 |

两个人的家境都不好,山村里有一个煤矿,但是矿主对于生命的漠视让他们总是生活在一种挥之不去的忧伤里,矿里的悲剧随时可能上演,那个叫“武雄”的伙伴之死总是让阿远陷入某种噩梦中,村里人坐在村口乘凉说起和矿主无休止的谈判。而在阿远的家里,父亲好赌,总是感慨不是读书的料,弟弟们甚至在物质匮乏的现实中,偷吃味精和牙膏。而作为家里的老大,阿远必须承担起责任,他放弃了继续读高中的打算,到台北去打工。从印刷厂到送货工,阿远都将自己赚来的钱寄给弟弟妹妹,也寄给阿公,而自己省吃俭用,甚至感染气管炎,他也从不上医院,自己配药,或者躺在床上休息。阿云也一样,她跟随阿远到台北,在阿英的裁缝店里做衣服,对于一个女孩来说,做活的第一个晚上是伴随着眼泪,还不小心在熨烫时将自己的手臂烫伤了。身体之伤,阿云也说,台北的药那么贵,自己擦擦好了,而剩下的七百五十元叫人带回家。

在火车站接阿云时,阿远将老板娘要他送去给她儿子的便当掉在了地上,回来遭老板娘的痛骂,阿远辞掉了工作,找到了阿雄的老板,开始了摩托车送货的工作,而在那一次和阿云逛中华商场买自己和家里人的鞋子,出了们外面停着的摩托车不见了。陌生的城市,陌生的街道,陌生的行人,那一刻对于他们来说,是一种无人述说的难过,阿远想到了偷盗,他叫阿云放风,看见人就叫他,但是在阿云“不要这样啦”的哀求中行动最后以失败而告终。对于阿远来说,并不是为了这一辆失窃的摩托车,他只是想用这样一种方式来反抗现实,反抗无依无靠的人生。

他们似乎只剩下了彼此,只剩下了那已经习惯成自然的相处,但是这种沉默、隐忍和克制,对他们来说,却是矛盾的滋长。摩托车失窃后,阿云问道:“你是不是想是我害的?”阿远没有回答,沉默如初,那种超然的淡定仿佛不应属于他,不属于他们,不属于爱情。似乎只有在喝了那几杯酒之后,阿远才对阿云说,女孩子为什么喝酒。而阿云也是低着头,沉默。他们像是阅尽沧桑、历经坎坷,而他们的沉默和含蓄其实只是表达着他们的处世哲学:承受命定的一切苦难。这种处世哲学的背后不仅是他们无争的性情,也是这个时代在交错中改变的命运。

在现实的另一面,是那偶尔出现却让他们体会到一种超然力量的电影。电影在恒春仔画画的旁边上映,一边他们吃着粗茶淡饭,另一边是现实之外的电影,电影总是不被惊扰,在那里默默上演,默默进入角色。当他们毕业回家的时候,也看到村口有人拉起了幕布,一角被风吹起,工作人员又用力拉下来系在树上,电影的到来补充了他们的生活,同时也在不知不觉中间离了他们以为已经习惯的故事。那个黑漆漆的夜晚,村子里放的是李行的《养鸭人家》,这是屏幕上的山村生活,里面有欢笑,有喜悦,阿远和阿云坐在一起,他们似乎从电影里看见了另一种人生。可是,停电了,突然之间将这个故事熄灭,也将两个人的仅有的幻觉熄灭。这是现实的侵袭,这是无可逃避的变故。

而当阿远当兵之后,电影生活也在阿云的故事里发生着,那种没有隆重仪式的送别,没有叮咛和嘱托的分离,甚至没有等待爱情的誓言,一个在兵营,一个在台北,在空间的分隔里,留给他们的只有那一封封的信笺。因为想念,阿云临走时送给阿远的礼物是一千零九十六个写好自己地址、姓名贴好邮票的信封,“我要你天天写信给我,跟我讲话!”她说;阿远当的是三年兵,其中有一年是闰年,二月多一天。这多出的一天似乎不足以改变生活和爱情,但是人生的改变或者就在这淡然和沉默的背后爆发出来。起初是鸿雁传书,那个被叫到“谢文远”的信是兵营里最多的。阿云的信里有开挖土机又交了女朋友的恒春仔,有买了苹果牌内衣的生活,有和邮差去看电影的故事,还有寄来的那些电影票;阿远的信里说起那艘大陆的船只,那些怀疑有毒的馒头,那招待大陆船员一家的友善故事,“送他们回去的时候,我把打火机也送给他们了,大家都去送了,静静地看着他们远去。我想抽烟,却没有打火机,想起了爸爸送我打火机的心情。”大陆船只,台湾兵营,他们看起来对立,却在阿远的生活里变成了一种友善的融合,或者在这样充满理想主义的现实面前,阿远才会感到世间的分离都只是暂时的。但是那淡淡的忧伤还是在阿远的心里滋长,想抽烟却没有了打火机,就像想起了爱情阿云却不在身边。

不在身边的阿云其实已经进入了她的电影故事里,在阿远还有387天才退伍的时候,他收到了阿云的最后一封信,“日子要从头算起。”阿云信里的这句话似乎是命运的暗示,而从此之后,重新开始的生活不出现在阿远的期盼中,留给阿远的只有一封封退回的信,以及信封上“查无此人”的戳章。“查无此人”是找不到的阿云,是找不到的现实,是找不到的爱情。“阿云跟别人结婚了,是个邮差。”这是阿远的弟弟在信里告诉的结局。电影、邮差,本来都是困顿现实的一种补充,一种想象,而现在却取代了现实,也取代了青梅竹马的故事,取代了沉默、含蓄的爱情。

可是,从来没有轰轰烈烈的爱情,为什么会在阿远和阿云的分离中走向终点?距离的隔阂,还是时间的错开?平淡的开始,也归于平淡地结束,阿远似乎没有看见阿云和邮差结婚的场景,似乎在他的想象中一切都走向了自己的反面,而这样的淡定、沉默和含蓄,终于化为一种痛哭,躺在床板上的阿远再也不能抑制内心的呼喊,死命地扯着床单,蒙着头嚎啕大哭。这是爱情最后的悲伤,这是青春最后的终结,这是命运最后的起伏。

“阿公说,这是缘分,没有办法的。”退伍的阿远回到了山村,没有阿云,没有爱情,只有那件被阿云改过的衬衫,这不是一种怀念,这是生活的继续,火车声还在有节律地响起,阿公还在地里没完没了地唠叨,远处的山、海以及云,还在自己的位置上,远处更远处,是已经看不见的“恋恋风尘”。

[本文百度已收录 总字数:4298]

思前: 下午的无辜者

顾后: 《喜宴》:谎言的第二层皮