2014-04-02 《河流》:扭曲的窥探生活

那一张双人床的旁边是可以打开的窗户,走出窗户是可以看见城市的阳台,他独自一人站在阳台上,然后转动着脖子,抬起头看看天,像是发现了天上的云,只是,天上没有倾泻下来的雨,没有淋湿身体的水。站在那里,被病痛折磨的他依然没有找到解救的方法,这时,空气在固定镜头里像是凝固了,一切开始向着叵测的方向前进:他走到镜头外,然后那只有窗户打开处现出光亮的镜头不再有他重新回来的情节;或者在更长的长镜头里,传来的是一声打破沉寂的尖叫,像一个物体从空中自由落体般掉落下来;再或者,画面切换到那条肮脏的河流,平静的水面上忽然浮起一个白色的尸体,没有挣扎,没有痛苦,脸朝下,缓缓漂向远方……

一种想象,两种想象,以及无数种想象,在镜头之外,在电影之外,在河流之外,仿佛每个人都会成为导演,都会安排情节,都会制造突兀,但是世界没有任何变化,他没有消失在镜头里,也没有治愈疾病,而那条河流也再没有出现,那漂流着的浮尸在电影里的电影导演中完成之后,就变成了过去的镜头。所也不是真正的导演,世界如此,人生如此,甚至没有感慨,没有疼痛,却一下子把你拉向字幕处:剧终。

|

| 导演: 蔡明亮 |

|

他,李康生,变成了演员,变成了演员的演员,从真实进入表演,从现实进入电影,其实是完成了一种被偷窥的仪式。看电影本身就是一种“偷窥”行为,那些在现实之外的情感、身体、欲望,那些无法在生活中发生的纠葛、爱恨和死亡,让人窥见了另一个存在的世界,另一种发生的生活。李康生成为演员,成为一个浮尸的替身,在一条肮脏得臭气冲天的河流里,把头浸入水中,然后漂在水面之上。取代那太假的浮尸,对于电影来说,就是为了找到一种真实,一次一次扔到水里,一次一次顺着水流动,一次又一次被拉上来,一次又一次停机,那个不知道是塑料还是其他什么材料制成的浮尸总是不真实,而且已经被弄破,左脚已经破了,左手也整个掉了下来。在背离真实越来越远的情况下,李康生恰好被导演看到,于是他成了替身,成了演员。

起初是犹豫的:“这水这么脏?”导演说,试一下,很好玩的。当然还有钱。李康生应该是不缺钱,也没有明星梦想,只是被随机安排进了生活。肮脏的河流,发臭的河水,穿着惨白的衣服,在河流的中央将脸浸入水中,然后憋气,就这样不动着,像一具浮尸,随着水流漂移。“停!”导演宣告拍摄结束,他露出脸,露出身体,然后上岸,从电影中回到现实。

|

|

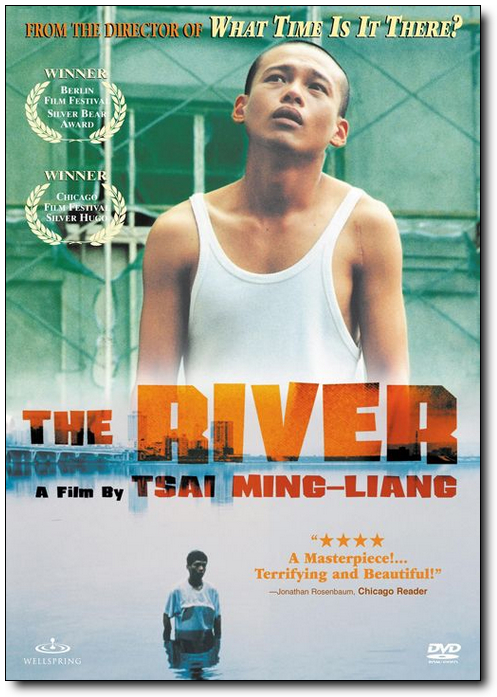

| 《河流》电影海报 |

可是,回到现实并不就此宣告结束,“临时演员”中的“临时”是偶然性,演员是“虚假性”,在偶然的虚假中,完成了“偷窥”仪式,而真正的偷窥才刚刚开始。那条河流像是直接进入了李康生的身体,回到剧组准备好的宾馆,他洗澡,用牙刷刷着身上的每一寸皮肤,然后穿上衣服,坐在那里又闻到臭味,继续脱掉衣服狠命地洗。但似乎从此无法洗净了,从此留下永远的痕迹,除了身上的臭,李康生的脖子也从此歪了。扭曲的生活无声无息地发生和继续着,因为扭着脖子,他在巷口骑摩托车摔倒;因为扭着脖子,他在晚上的床上辗转难眠;因为扭着脖子,只好上医院去打针;因为扭着脖子,他的脸永远是模糊和痛苦的。按摩、打针、吃药、香薰,甚至戴上护套,剃掉头发,那种痛苦依然还在,那种扭曲无法根除。又仿佛从颈部到头脑,从头脑到全身,算命的说:“探求者过去是一位名人,现在疾病产生。”那位刘师傅说:“他的身体里吸入了一种外国元素,凝固他脖子的子午圈,凝固需要烟熏来驱散,当解散了凝固才能被医生治疗。”

他进入了一个迷信和怪咒围绕的生活,没有原因,只有结果,扭曲、难受伴随着他,吃不下饭睡不好觉走不来路,这是一种无法摆脱的折磨,深深地刺入生活的内部。所以在医院里李康生痛苦地叫喊着:“别管我,我只想死。”他用头撞击着墙,撞击着世界这坚硬的外壳,撞击着无法逃避的现实。

而他的父亲、母亲呢?在医院里从外面赶来的他们给他安慰,抱着他。这是一个家,三个人有限的交集,在漫长的生活里,他们各自行走各自工作各自吃饭和睡觉。父亲腆着大大的肚子,食欲发达,总是在寂静的夜晚撒一泡长长的尿;母亲总是穿着推销的职业女装,吃着从快餐店里买来的鸡腿。而这只是他们正常的生活片段,而在那被阴影笼罩的房间里,父亲和年轻的男人睡在一起,经常出入三温暖浴场,而母亲在性饥渴中,和另外的男人来往。三个人回家,几乎不说话,也很少会在同一个房间里相遇,他们被生活切割成不同的单元,而屋顶天花板上无休无止的水总是像治愈不了的疾病,侵袭这个没有归宿感的家。父亲用可能多的水桶去接水,用雨布和管子去接水浇花,但是水似乎永远也漏不完,二楼上的那户人家的门也总是敲不开。

打不开的门,是封闭;停不息的水,是蔓延,治不好的病,是折磨。一个家,三个人,几乎都是陌生人。李康生在巷口从摩托车上摔下来的时候,父亲刚好拿着垃圾袋经过,交错的时候他们没有打招呼,而当李康生摔倒的声音传来的时候,父亲回过头也还走过去,叱呵了一声:怎么这么不小心?李康生没有理睬。他们像是偶遇的路人,父亲的问话更像是路过的人的关心,李康生推着车走了,父亲继续走路扔掉了垃圾坐上了公交。而在下一次巷口摔跤的时候,父亲终于可是帮忙,用手扶正李康生的头,去医生那里做按摩。而回来之后,家里依然是没有对话的冷漠,房顶依然是滴个不停的水。

李康生经过剧组拍摄现场从而成为一名下臭水河的替身演员,对他来说不是必然的尝试,“很好玩”不是诱惑,而是对于生活的改变,但是这经过和偶然,却给李康生制造了伤痛,这种伤痛似乎再也无法去除,而这个家呢?对于李康生来说,降生在这里何尝不是生命的偶然和经过,而你也无法逃脱里面的伤痛,那是一种和家,和生命,和爱有关的无法去除的伤痛。父亲的同性恋玩伴,母亲性饥渴而投入另一个男人的怀抱,李康生的生活何尝不是另一部电影,而自己也是另一个“临时演员”。

临时演员的身份,对于李康生来说,是一种折磨,而他要摆脱这种尴尬的身份,有两种办法,一是脱身而去,用一种反过来满足偷窥的欲望来使自己成为旁观者。在宾馆里,李康生一个人贴着墙壁,偷听隔壁房间里传来的微弱声音,他仿佛在这样一种状态中享受窥探的欲望。而另一种办法,便是使自己也成为最终的演员,不是临时,也不是替身,是必然、真实的自己。那求医等待“神下来”的宾馆里,李康生与父亲之间蔓延开来一种暧昧的情感,在黑暗中,在只有阴影的黑暗中,在只有闪着皮肤光泽的被笼罩着阴影的黑暗中,他们彼此把对方当作是性伙伴,寻求肉欲的满足,黑暗中,有急促的喘气,有痛苦的高潮,有肉欲的欢愉,而这场都没有临时演员的人生、爱欲戏里,病痛的折磨被暂时解脱。

父亲和儿子,在黑暗中他们是没有父权的约束,没有乱伦的危险,只是两具肉体,两具平等的肉体,两具在欲望下释放的肉体,但是当一切的仪式结束,父亲狠狠扇了李康生一个耳光,父权又重新归位,又戴上了冷漠的面具,戴上了威风赫赫的面具。而那一场深入生活的水,继续以灾祸的方式侵入,屋顶在渗漏,漫过地板,而母亲冒雨爬上去,即使关掉了水龙头又怎样?那水依然存在,就像那疾病,依然在折磨着生活里的每一个人。

而窥探者呢?也依然存在,那就是我们,坐在电影前的我们,观看临时演员的我们,在黑暗中一样无法呼吸的我们,以及自虐的我们。在这个像是“临时”的家里,你必须用各种线索找到他们是一家人的线索,但这个家并不意味着温暖,反而是冷漠和扭曲,实际上面对这样的现实,偷窥的意义又何在?或者说,看见这样扭曲、冷漠的生活实际上带来的是更多的痛苦,甚至,不偷窥比偷窥更让人感觉到安全,所以宁肯闭上眼睛,关掉声音,就像那条河流,从来没有流动过,污浊、恶臭的世界里永远漂着无人替代的浮尸。

而你一旦看见了,一旦偷窥了,你便再也无法逃脱,就像李康生,从下河那一刻起,就注定无法摆脱生活中临时演员的尴尬和痛苦。而那冗长的镜头里,也一定能找到自己作为窥探者的影子,跟随着父亲,跟随着母亲,跟随着李康生,那条路父亲一个人走了一分钟,那部电梯母亲一个人上上下下开了三分钟,而那父子黑暗中同性的故事更长,六分钟的阴影,六分钟的喘息,六分钟的乱伦。而当那张双人床边上的窗户打开,最后才发现自己的脖子也歪向了一边,仿佛每个窥探者都变成了扭曲的李康生,变成了河流中永远没有脸部的浮尸。

[本文百度已收录 总字数:4389]

顾后: 自转的四月