2014-04-04 《洞》:失乐园里的七天

七天,是分隔的七天,传染病蔓延,几乎所有人都撤出了居民区;七天,是孤独的七天,男人和女人,楼上和楼下,他们关闭着自己,他们拒绝离开;七天,是救赎的七天,他们在一个洞关联的生活里寻找存在的意义,在雨水和孤独侵袭的最后七天里,抵抗着异化和疾病,守望着人类最后的失乐园。

“离2000年还有七天。”世纪末的最后时间片段,它由呼啸的警笛声、嘈杂的恐惧声,和不断的落雨声组成。在混乱的声音世界里,字幕打在那里,却没有人物出现。他们躲在远处,躲在慢慢逼近时间的终点。他们是一个社会的群体,但是他们却在黑暗中缺席,有的只是议论、谩骂,以及对某种疾病的恐慌。最后七天,一种莫名的传染病开始蔓延,扩散的病菌让人们失去了依存的勇气,而“痛苦的决定”来自于掌控生活的政府,他们要求居民搬离疫区,而且开始停水。而且他们不在现场,他们通过广播、电视号召人们执行政府的决定,号召人们离开自己的家。而在现场,只有不停的雨,潮湿、阴暗,散发着阴郁味道的雨水成了这最后七天唯一的存在。

|

| 导演: 蔡明亮 |

|

当人群散去,留下的是个体的孤独者,男人和女人,没有名字的男人和女人,独住的男人和女人,他在楼上,她在楼下,他抽着烟睡着觉,她洗着澡做着面膜。他们生活在分隔的世界里,他们生活在水越来越少的世界里。自来水要被断掉,可是他们的生活不能没有水,他们要吃泡面,他们要上厕所,他们要洗澡,水是生命之源,水的存在的一切基础,而水的缺失让他们的生活破败百出。他开了一家卖干货的店铺,她从外面买了一筒筒的卫生纸,缺水的生活,反而让他们的埋没在堆积如山的物品中。

生活中必需的水越来越少,而外面的雨水却越来越多,他们只能面对不能过日子的雨水,雨水是侵袭,是异化。她用衣服、用卫生纸吸附着那些渗透进来的水,这是抵抗,而另一种抵抗是楼上楼下互不往来的存在。那个洞口是他窥探的唯一通道,是他生活的唯一外延,他喝醉了酒朝洞口呕吐,楼下的女人用拖把堵住;他用手中的矿泉水往洞里倒水,她用胶带纸糊上;她用杀虫剂向着洞口喷射,他用锅盖盖住那难闻的气味……他们互不相识,他们只有用工具来防备和抵抗。

|

|

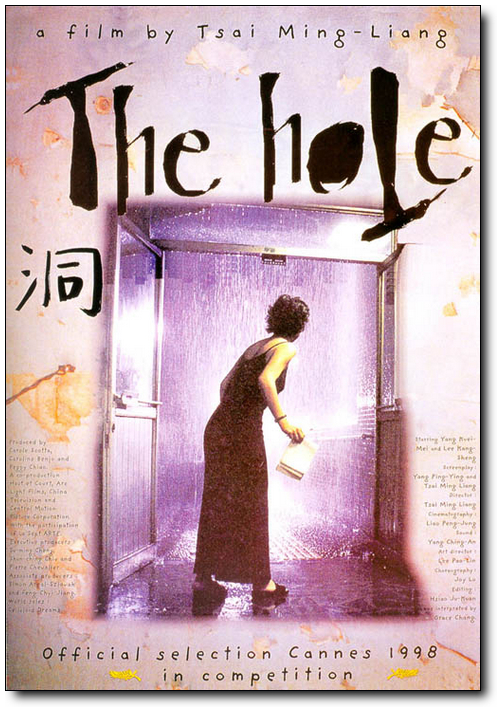

| 《洞》电影海报 |

那一个洞是怪异的存在,而且在潮湿的季节,在疾病蔓延的时间里,还有一只蟑螂。她看见了蟑螂,一只蟑螂,那么悠闲,那么无敌地爬行在洞口——不仅仅是一个洞口,是侵入生活的怪物,也是疾病。电视里说,所有患病的人都出现了蟑螂的状态,害怕见光,喜欢爬行。男人店铺旁边的人在潮湿的地面上就变成了一只蟑螂,四肢在爬行,然后钻进了那个挖好的洞里。疾病从广播、电视的报道变成了活生生的现实,他看见他爬进幽暗的洞里,她看见人们抓住他将他捆绑。人们出现在这样一个蔓延着疾病的现场,就是要把个体的人推向异化之路,撤离、驱赶,以及消毒,成为他们消除疾病的唯一暴力,而和那个水管工一样,女人找来的那个修洞的水道工也迟迟没有到来,缺失帮助的社会里,只有侵袭的雨水,只有那一只蟑螂。

“我吃惊地发现,他竟然在模仿蟑螂家族的爬行仪式。”异化的主题开始变成他们面对的困境,整个社会与蟑螂的相似日甚一日——他们正在蜕变成一只蟑螂。而在这逼仄的现实里,在这像是孤岛的社会中,他们似乎只有靠自己的力量来救赎。一个洞,他们看见了彼此,而这种看见,起初就是窥探,就是入侵。他们也打开过自己房子里的那一扇门,而铁窗又将他们交融的目光隔开。他看见了她,在下面,她看见了他,在上面。他们在这看见里慢慢发现了自己存在的背景,一样的孤独,一样的无助,而且,一样像蟑螂一样的存在。

这当然不是同病相怜的爱情,这只是在异化的世界里寻找自己的突围方式。他曾经和他说话,告诉她水管工会来修洞,他开始将小便解在洗脸盆里,为的是不让水从马桶里漏下去。她撕掉了墙上的墙纸,剥落的修饰让她慢慢呈现出自己,她打电话给另一个男人,在暧昧的对话中她沉浸在自淫的快感中,而他在失去了那只猫咪之后,开始从洞口望见楼下的女人,他们的饥渴在起初也是异化,自淫或者窥视,都在用一种隔离的状态中释放欲望。而慢慢的,欲望变成了关照,变成了对于彼此存在的尊重。他把洞凿得越来越大,用雨伞接住那些水泥的碎块,然后清理现场,将建筑垃圾装进袋子里,然后擦干净地板,自己安睡在洞口旁,像是守护一样东西。

那个水管工留下的现场,是人类冷漠的象征,是社会缺失的证据,而他悔悟般的清理证明生活只能依靠自己的力量,而与疾病有关的群体性症候,也只能被两个无辜的人承担。那个洞已经不是简单的洞,他的一只脚都可以伸下去,悬挂在她房间的屋顶上,从窥视到试探,从防备到接近,从异化到救赎,楼上和楼下,被隔离的现实让他们有了微弱的力量,在这一个失乐园里上演最后的解救。

可是,她在喷嚏连连的现实中,真的染上了疾病,真的变成了蟑螂,她爬行在潮湿的房间里,爬行在水浸的地板上,然后在堆积如山的卫生纸里钻来钻去。那只脚从楼上伸到楼下,从男人的世界延伸到女人的世界,开始容纳和连通,尽管那里有划破皮肤的疼痛,有蟑螂般的爬行,但至少已经打开了彼此的隔阂,消融了彼此的对抗,交流开始了,孤独终结了,而疾病也终于以一杯水的方式得以治愈。

而那个洞完全打开了,从一只脚的容纳到一个身子的容纳,男人伸出自己的手,将楼下的女人拉上去,两个世界变成了一个世界,洞变成了通道。七天,是最后救赎的七天,是从蟑螂到变成真正的人的七天。而七天也绝非是宗教般的救赎,是现实的解救,喷洒的杀虫剂、捅上去的拖把,层层叠叠的胶带,四处找不到的水管工,一个洞原本是一个失落的世界,一个交流缺失的现场,而现在,从一个人的孤独到两个人的温暖,洞叙写着意义,叙写着生命,叙写着欲望。

而这些解救也像是一种梦幻,女人总是在那歌舞里撇开现实的破败,从电梯到楼道,从一个人到两个人,艳丽妖娆,热烈奔放,形态风骚。她在吟唱,她在呼喊,那原本灰暗的楼道,那潮湿的房间,在歌舞中变成了一种想象的世界,精致、抒情,让沉闷和疾病缠绕的现实变得五光十色。这是脱离现实的努力,而最后当男人将女人从蟑螂般的生活中拉上去的时候,他们相拥在一起,“我不管你是谁,在你的怀里沉醉,这是甜蜜滋味……”像双飞的燕子,像同游的鸳鸯,像一出爱情的虚拟故事,像一个救赎之后的伊甸园。

也像人类异化后的一个避难所,这些由著名歌星葛兰演唱,流行于上世纪50年代的歌曲,成为世纪末现实的一种诗意逃避,“两千年来了,感谢还有葛兰的歌声陪伴我们。”七天之后是新的世纪,是2000年的到来,而我们依靠着歌声,依靠着幻想,依靠着那一个容纳彼此的洞,活着。

[本文百度已收录 总字数:3607]