2015-10-04 夜书院

江山,或者衢州,都以一日一夜的开合方式点缀在我国庆出行的地图上,一日是抵达,一夜是停留,一夜是休憩,一日是离开,所以这陌生的古镇,陌生的城市,于我来说,只是一次经过,一场偶遇,而与禾子在微信上的几句沟通,却将这个短暂的夜放大,放大成一种生命的存在,放大为一种文化的坚守,放大至深远的梦境。

“我一半的魂魄留在衢州,这个客居四年的边城是那么祥和淡定,我一半中的一半魂魄留在江山,这个谜一般的小城将是我今生精神之旅中一个美丽的驿站。”我是曾经在禾子的《窺月齋筆記》里读到过这句话的,所以衢州之行无形之中变成对于禾子文本的一种回应。发了关于衢州风味的微信,然后就健走在南湖公园里,在微信回复“你在衢州?”之后,禾子便打来了电话,而在电话中,禾子强力推荐的便是衢州书院,以及书院的主人江渭东。

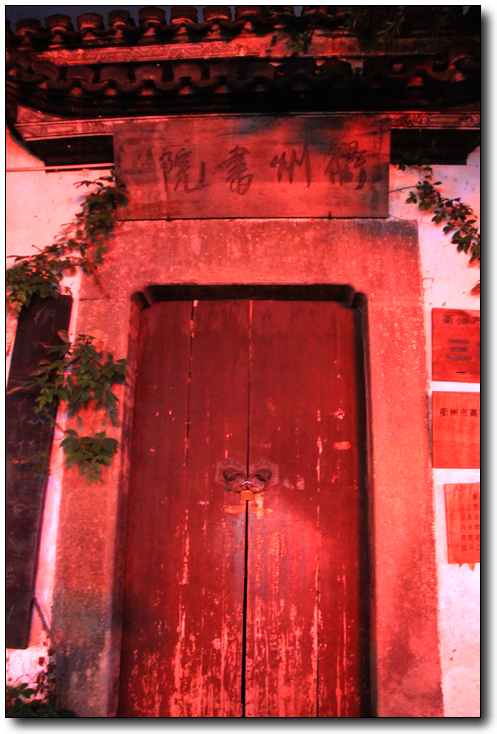

或者慕名而去,从劳动路折向上街,然后沿着上街左转进入蛟池街,一直向西而行到达那个小西门38号——握着手机,打开导航,穿过喧闹的街区,我就是以这样的方式在陌生的城市寻找传说中的地标。而其实,这样一种技术主义之下的寻找,也充满了传奇色彩,沿街的娱乐会所、后街男孩、泰国餐厅、麻辣烫,制造着都市里的喧闹,猛一抬头,却看到被这些林立的店铺包围的衢州书院,树荫斑驳地投射到墙上,在夜色中看见木质匾额上写着“衢州书院”四个字,质朴中有一种苍老的光泽。但是,门却是紧锁着,从小西门绕行一圈,也未见些许的灯光从古老的木门中透露出来。

我以为主人江渭东不在书院,我以为书院已经在夜色中睡去,但是禾子打来电话,却告诉我,再等两分钟,江渭东就在书院里。其实不到两分钟,那紧闭的木门咿呀而开,发出的沉闷声响像是历史深处的一声呼唤,在这个陌生之夜把我叫醒。推门而出的是一个敦实的中年人,微笑着和我打招呼,我知道,他就是禾子的兄弟、书院的主人江渭东。

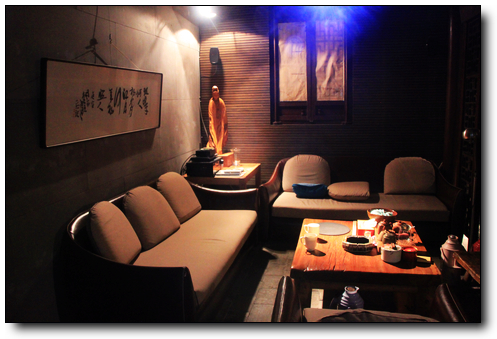

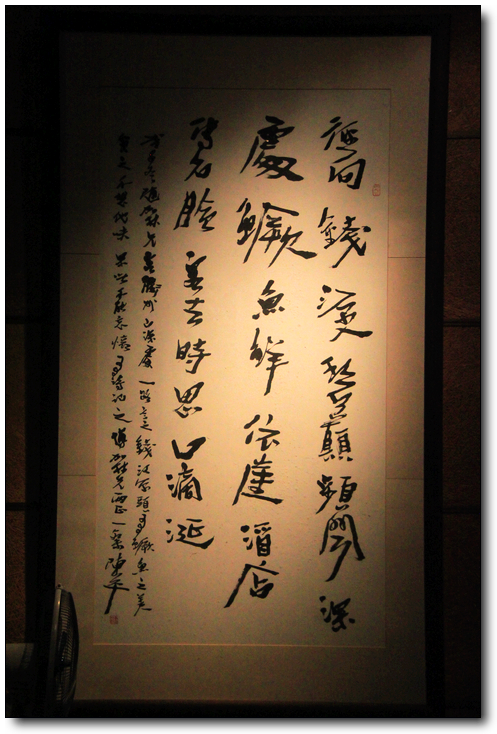

进门,落座,品茶,在昏黄的灯光下,在普洱的香气中,寂静的书院倒有一种温暖的味道。与江渭东闲聊,自然是了解书院的一种开始,而从了解到深入,则必和文化有关,与生存有关。和我同岁的江渭东是衢州开化人,那“记忆中对木头的初识”使他开始雕刻根艺,而这也让他在木艺中充分感受原始之美,感受文化之魅,2004年,在衢州的他路过当时的书院,便有一种归宿的感觉,而从此也开始将这个地处闹市的书院打造成城市的“凉亭”,为文化者提供心灵休憩的场所。

据江渭东介绍,衢州书院原名“修文书院”,始建于清康熙四十七年,衢州郡守杨廷望曾聘雍正举人吴士纪为修文书院主讲。建国后被台湾人租来在此办红十字诊所,解放后就成了市人民医院的职工宿舍。从修文书院到医院职工宿舍,这300年间书院也经历了历史的变迁,而从2004年江渭东接手书院之后,这里便成为文人聚会的沙龙,吟诗的客厅,品味文化的“窗口”,而每年的中秋雅集也成为书院固定的节日。

两个人,一壶茶,在秋夜的凝重中,慢慢扩散为一种闲适的对话,墙上的书画、照片是凝固的文化符号,是书院复苏的记忆写照,而在我和江渭东第一次的交流中,禾子也成为必然提及的话题。那时的禾子来衢州创业,所谓漂泊,大约是要寻找一个不被遗失的自己,所以在结交当地朋友共叙文化的过程中,禾子也慢慢融入了这个城市和这片文化。江渭东说,那时的禾子经常策划和组织活动,也活跃了书院的文化氛围。只是对禾子来说,衢州也只是一个客居之地,即使有着精神的某种皈依,也必然要离开。

离开或许只意味着怀念,对于禾子来说如此,对于江渭东来说也是如此,所以在某种意义上,书院已经成为刻进他们心灵深处一个永不退色和不可磨灭的符号,慢慢变成记忆,慢慢变成情结。所以我大约也理解了为什么在微信上一提及衢州,禾子会强烈地推荐衢州书院,推荐江渭东。而对于对面这个初识的书院主人,我恍然也清晰看见了他正在努力建造的那个名为“五行工坊”的理想国。“爱木之人不能因为自私的利欲而去残害活木,这也之所以一直都不做活木作枯木和弃木的原因。”这一句江渭东的自语,写在他送我的那册《太禾艺田作品集·五行工坊》里,其实也写在他寻找艺术归宿的生命里。枯木或者弃木,并非是一种死亡,而只有用另外一种形式唤醒它,才能成为“一块会行走会疼痛的骨骼”,才能在自然的生命轮回中赋予存在的艺术。

衢州之行,我没有去过烂柯山,也无缘去领略烂柯山脚那个包含着枯木万象的“五行工坊”,而在这个秋夜里,我也只是有限地认识江渭东,片段地拾掇起诗意的记忆,但是书院却以一种温暖的遇见方式消融我的陌生,五行、兔属,木匠,这些和江渭东有关的标签,其实也在我的个人故事中构成了对于生命解读的关键词,或者是一种契合,在渐渐拢合的夜里,成为共同的记忆,触摸从不同方向开始的生命本真。

|

|

| 斑驳的院墙、紧闭的大门,仿佛是对于喧嚣的拒绝 |

|

| 书院其实从来不缺客人 |

|

|

|

|

|

|

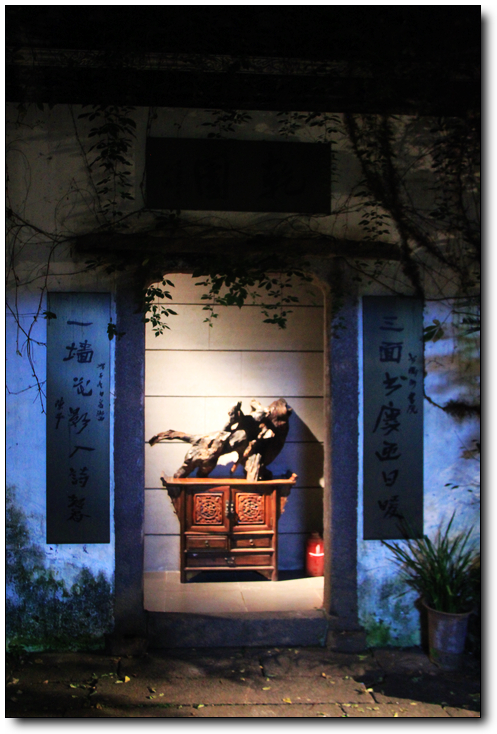

| 仿佛是孤独幽深的梦境 |

[本文百度已收录 总字数:2449]