2016-05-06 《蜂蜜》:终于躺进自然之父的怀里

幽暗、神秘、巨大的森林深处,是包围着的黑暗,是无人的寂静,是独处的孤独,可是,对于一个六岁的孩子来说,却从来不是恐惧,也不是没有方向的迷失。白色的衬衣在黑夜里的亮点,而响亮的雷声仿佛是内心的声音,是的,这是属于约瑟夫自己的世界,这是属于自然的一切,当走进这一个自然之夜的时候,他就是回归到生命的最原始状态,而当他终于靠在那一棵盘根错节的大树下,双手交叉,安详地睡去,就已经成为了自然的一部分,这里曾经是父亲采蜂蜜的地方,这里曾经是自己成长的地方,而在自然之中安睡,仿佛永远躺在了自然之父的怀里。

在约瑟夫进入森林之前,他是脱掉了背着的书包,没有和母亲告别,就匆匆离开,是为了寻找,却也是一种逃避,因为在放学回来的时候,家门口听到的是村里人关于父亲死亡的消息。不是悲痛,不是伤心,当约瑟夫放下书包,离开没有父亲的家,对于他来说,却像是从此打开了另一个世界,因为那里有安静的自然,那里有依靠的大树,那里也有迷恋的梦境。

沉沉睡去,约瑟夫会梦见什么?是父亲的归来,是母亲的照顾,是学校的奖章,还是那一艘精致的木船?或者根本没有梦,在自然之境,他本身就已经变成了梦境的一部分,融入其中,安详而没有害怕。“自己做的梦不要告诉别人。”这是父亲曾经对他说过的话,所以梦境里的一切他都放在心里,就像他自闭的性格一样,他从来都是一个人上学,一个人行走,一个人趴在窗户里看外面的同学,低着头,不说话,从外面的世界退缩到内心。在这个封闭的土耳其小村,约瑟夫其实在构筑只属于自己的梦境,在那里他才可以寻找快乐,才可以看见美好,才可以讲出心情。

|

| 导演: 赛米·卡普拉诺格鲁 |

|

父亲去向邻居借绳子,他跟在后面,却发现父亲把礼物送给了邻居小孩汗迪,他失望地跑回家,在父亲存放工具的地方,找不到那一艘木船,所以他以为父亲把木船送给了汗迪。终于在课堂上,老师检查作业的时候,他偷偷地将自己没有完成的作业和同桌汗迪进行了交换,结果老师批评了汗迪,并让他把家长叫来,而相反,老师表扬了约瑟夫,希望同学向他学习。第二天,汗迪出的位置空了,同学说他病了,这时约瑟夫才为昨天的举动愧疚起来,后来他在家里发现了已经安装了船帆的木船,才知道错怪了汗迪,才知道父亲一直在为他做这一个礼物。他便跑到汗迪家里,将木船放在汗迪躺着的床上。

汗迪的疾病,是约瑟夫愧疚的原因,实际上,在这个外部世界,带给约瑟夫不安的正是这一种无法控制的疾病。那次和父亲去往森林采集蜂蜜,穿过浓密的林地,经过荒芜的小径,快达到目的地的时候,父亲的癫痫却犯了,他躺在地上不停地抽搐,约瑟夫连忙到旁边的小溪里,掬了水轻轻怕打父亲的脸。汗迪的缺席、父亲的疾病,其实对于约瑟夫来说,是成长中遭遇的另一种困境,和他的口吃、被同学的嘲笑、无法获取的奖章一样,使得他需要一种解救的办法,化解内心的不安。

|

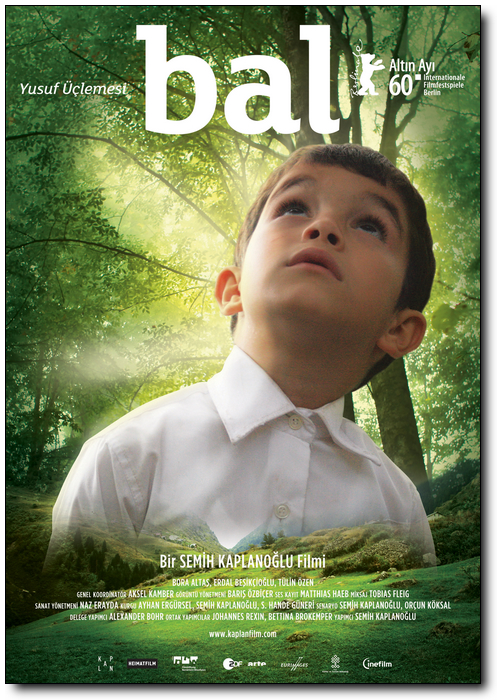

| 《蜂蜜》电影海报 |

梦或者是最简单地化解焦虑和不安的形式。那一个梦里,他和父亲、母亲一起坐着吃早餐,其乐融融,可是醒来,却没有父亲,为了谋生,父亲前两天就出去找蜂巢了,本来说好两天回家,却迟迟不见回来。在梦境中,约瑟夫似乎才能找到那种安全感。而在另一个梦中,他和父亲走在森林深处,父亲爬到树上采集蜂蜜,而一只死去的蜜蜂掉落下来。那时,父亲已经失踪了好几天,那死去的蜜蜂或者也是现实的一种隐喻,而醒来之后母亲对他说,她也做了一个梦,梦见三个人去采集蜂蜜,看见了草地上很多花,然后将它们摘回来,之后家里都开出了花。

母亲抱着他对他讲述梦,而他从来没有对母亲讲述过梦境,这像是母子之间隔阂的一种象征,约瑟夫退回到自己的内心,母亲则想要用梦境来虚构现实,但是在说和不说之间,或者也是对于世界的不同理解。但是约瑟夫却喜欢和父亲交流,每次父亲近林子采集蜂蜜,总要带上一匹运东西的骡子,也总要带上他,父亲发现蜂蜜,然后用绳子爬到树上,而底下的约瑟夫则生好熏烟的盒子,通过绳索吊到父亲身边,也把采集的箱子吊上去,而等父亲将箱子掉下来,约瑟夫总能看见里面白色的蜂蜜,他用小手蘸一口,甜甜的滋味会让他的脸上绽放出可爱的笑容。约瑟夫是父亲的助手,一起进入森林,一起采集蜂蜜,而回到家,父亲和他也是说着悄悄话,谈起那头母熊又生了孩子,谈起又发现了一个新的蜂巢,也问他在学校里发生的故事,让他用刀切开苹果。

但是父亲为了寻找新的蜂巢,离开了家,离开了自己,甚至最后却再也无法回来了。在父亲离开的日子,约瑟夫的梦开始频繁起来,而每次沉浸在梦境之后却总是醒来,醒来是回到现实,是回到没有父亲陪伴,没有父亲说悄悄话的现实,所以约瑟夫仍然希望留在梦里,他用白色的绸布将自己的双眼蒙起来,然后在黑暗中行走,或者在母亲准备晚餐的时候,他会把灯关掉,只有在这样一种看不见现实的时候,他才能在梦境中进入自己的那个世界,才能在梦境中看见美好。

而且,在父亲离开的日子,约瑟夫竟然如梦境中一样,开始大声朗读日历,丝毫没有胆怯,丝毫没有焦虑,丝毫没有破碎,“昼短二分,有鱼风暴……”这是对某一个日子的注解,约瑟夫在自己一个人的世界里仿佛完全忘记了自己自闭的性格,如预言一般演说着未来的某个日子。但终究一闪而过,当他再次回到教室的时候,当他再次打开书本的时候,他依然是焦虑的,单词依然是破碎的,可是这一次老师发给了他最后一枚奖章,同学的掌声仿佛又让他进入到那一个梦里。

虚构的梦?在他朗读的时候,他分明是听到了蜜蜂嗡嗡的声音,甚至看见了那一只蜜蜂爬在课本里。父亲找不到蜂巢,却有一只蜜蜂来到自己的身边,那蜜蜂仿佛就是孤独的自己,在失去了现实意义之后,却变成了一种象征。可是获得了奖章也好,看见了蜜蜂也好,当虚构的梦结束之后,约瑟夫却又回到现实:父亲没有再回来。母亲去了警察局报案,他被外婆、姑妈照顾,在那个熙熙攘攘的集市上,约瑟夫混在人群里,在他们跳舞、唱歌的世界里,他找不到自己的梦境,找不到自己的父亲。梦境已经远离了,没有了那艘让他向往的木船,没有了一块块白色甜甜的蜂蜜,没有了在水中倒影出的月影,对于约瑟夫来说,世界已经在慢慢地失去。

“他们给了我一碗牛奶,一杯蜂蜜。”那些妇女聚在一起做着祷告,约瑟夫悄悄地躲在那里听,是的,蜂蜜和牛奶是生长中的食物,是一种自然的赐予,可是为什么父亲找不到蜂巢,为什么父亲找不到最后的家?从自然中来,或者也必然从自然中去,他一个人走进了森林,一个人去寻找梦境,舍弃书包是一种逃离,不再听父亲死去的消息也是一种逃离——那是为生活奔波的父亲,那是不在梦境里的父亲,那是远离自然的父亲。而在这个只有草地,只要鲜花,只有大树的自然世界里,所有的东西都是梦境一部分,所有东西都在内心成为永远的存在。

进入自然之境,是约瑟夫的梦想,或者也是导演赛米·卡普拉诺格鲁的梦想,没有纷扰,没有破坏,没有断裂,甚至没有认为制造的音乐,这里只有绿草和森林,这里只有溪水和鲜花,这里只有虫鸣和鸟叫,“我想表达的是人们生活在自然中的一种共处的平等、和谐状态,是一种享受的关系,因为这样的主题,所以我选择了用长镜头来拍摄整部影片。我觉得音乐没有必要出现在我的电影中,自然的声音最好。”所以当这个世界只有产生梦境的黑暗,只有天地之间言语的雷声,无论是约瑟夫,还是每个人,都能看见自己,看见了另一个父——只有不缺席的父亲,才能让自己说话,才能品尝甜蜜,才能在梦中安静地睡去。

[本文百度已收录 总字数:3915]

顾后: 《一次别离》:真实的谎言