2017-05-06 《窈窕淑女》:语言学的“傲慢与偏见”

语言学区别了不同的出生地,语言学发展了不同的思想,语言学里是理性,是身份,是阶级,当一句话里能听出130个元音,当一个人掌握了30多种语言,当标准的“西班牙的雨下在平原上”被说出,是不是意味着将有一种“惬意的生活”的到来?当“花盆里长青苔”无误地被表达,是不是具有了“中产阶级的”道德?其实一切的疑问,一切的可能,只不过在一种历时六个月的训练中,把人变成语言的工具——那个爱说爱笑、爱发脾气、爱幻想的卖花女,在说出一种高贵的语言、懂得一种上流的礼仪中,却找不到自己要过的生活;一个只想成为花店店员的女孩,在“傲慢与偏见”中,甚至比不上一双拖鞋。

语言学家似乎只在生活的背面,当伊莱莎挎着篮子冒着大雨去卖着那些花,当她可怜兮兮地跌倒甚至乞求从剧院出来的贵族买一朵紫罗兰,生活在底层,无非需要的是物质的满足,甚至也不需要所谓的尊严,而在落魄而无奈的现实里,那个一生都在研究语言学的教授希金斯却以隐秘的方式记录她所说的每一句话。站在背后,其实是站在一套规则里,当他告诉伊莱莎从口音上辨别她来字柯森林地区,并不仅仅是语言学的样本意义,在语言学之外还有着和社会伦理有关的道德偏见,“你到死只能在贫民窟。”在希金斯看来,语言代表着身份,发音区别着等级,一个满口不准确发音的人,一个讲着粗话和刺耳声音的人,就像他的出身一样,是一种宿命,“按照语法应判她死刑。”背后的希金斯站到了伊莱莎的面前,就如上帝一样宣判了她的死亡。

讲不好纯正的语言,就是无法走进上流社会,这是希金斯的语言观,当然也是他的生活观,一个研究语言学的教授,一个家里到处都是发音有关仪器的中产阶级,一个把语言视作思想保证的男人,似乎把语言当成了一个封闭的王国,他是这个王国的国王,高高在上,而且随时可以宣判路边如伊莱莎那样掺杂着杂音的卖花女“死刑”。而对于伊莱莎来说,每天卖花是为了维持生计,是为了活着,而在这个的底层社会里,她一样有着所谓的梦想,那就是“惬意的生活”,有属于自己的小房间,有温暖的火,有一个躺椅,有巧克力,所以在这样的“惬意生活”召唤下,她仅仅是想把自己从卖花女变成花店的店员——当成为店员,她就不需要冒雨在剧院门口颠簸,不需要低声下气,甚至不需要在醉酒的父亲面前变得身无分文。

|

| 导演: 乔治·库克 |

|

而对于希金斯来说,闯入者伊莱莎对于她来说,只是一个低俗语言的代表,这是语言学区分三六九等的一个符号而已,甚至当皮克林决定要和他打赌看能否在六个月时间里完全改变她,伊莱莎也只是游戏和实验的试验品,只是这个赌局的一种赌注而已。在物的层面意义,伊莱莎甚至不是一个真实活着的卖花女,她的喜怒哀乐,她的酸甜苦辣都被一一抹除了,留下的只是一个说着粗俗口音的机器,而目标也只是将她从卖花女变成能参加舞会的女人。

当女人成为一种会说话的工具,多少是扼杀了其作为一种鲜活的人的内在感受,在50遍的诗歌里不断重复,在被连接在音轨机器里练习元音,在“西班牙的雨下在平原上”的句子中,在“花盆里长出青苔”的语言中,伊莱莎只是说,只是练,只是发音:面前的美食是一种诱惑,但必须准确发音才能享用;嘴巴里含住五颗弹珠,因为“古希腊的演说家都是这样训练出来的”;无法完成任务即使到凌晨三点也怒能放弃,“纯正的隐喻死最高贵的财富,思想就是从这里流出来的。”机械般的训练,重复式的发音,一种机器的运转,完全取消了一个人应有的情感体验。

|

|

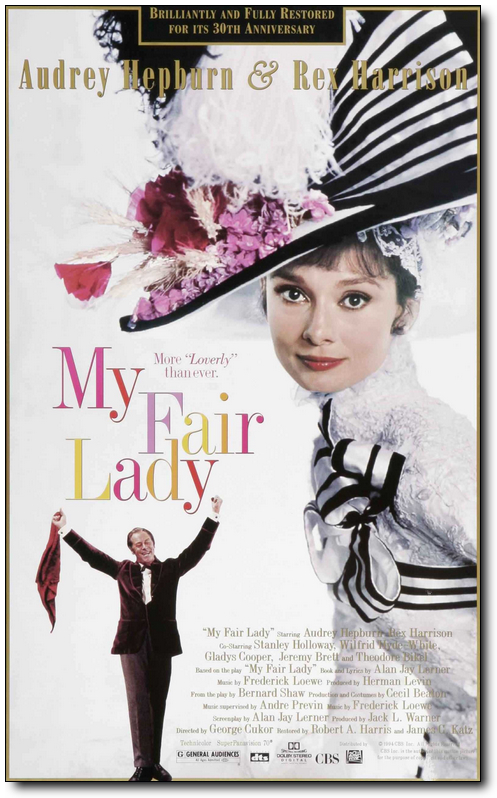

| 《窈窕淑女》电影海报 |

反复而且重复,一台机器终于可以正确发音,“她做到了”的欢呼声从希金斯和皮克林的口中说出,而实现了第一步的她其实就是一个“它”,走向了语言学的正确轨道,于是开始了第二步的练习:走向公共场合,走向实战阶段。参加埃斯科赛马会是伊莱莎作为一个女人出现的第一次机会,当落落大方的她穿上了租来的衣服,当优雅高贵的她穿行在那些王公贵族身边,她的确像一个上流社会的名媛,吸引费雷迪的目光是作为一个女人的魅力,但是当天气和健康的话题里,她说出了姑姑的死,说出了咬断勺子的故事,说出了“做掉了她”的俚语,甚至在赛马时高喊:“加油,多佛,摆起你的大屁股!”结局无非是,在礼仪的缺席下,她还无法成为真正的贵妇人。

于是第二步的练习开始了,这在皮克林看来是“硬塞给她一切礼仪”的训练,对于希金斯来说,是机器改造的一次升级,虽然希金斯口口声声说:“还有什么比通过语言改变一个人更重要?”但是伊莱莎在他看来,依然是一部需要调教的机器,依然是一个取消了个体意义的女人,所以当伊莱莎终于参加了希腊使馆的舞会,终于被王子邀请跳舞,终于在众人面前展露了风采,也终于不被精通36国语言的佐坦识破,她也在六个月的赌局中赢得了最后的成功。但是,当“彻底的胜利”实现了之后,回到家兴奋的是希金斯,是皮克林,是两个语言学家,这是语言观的一次胜利,这是赌局的一次胜负终结,这是实验的最后汇报,但是在他们欢庆成功的时候,却没有提到在角落里的伊莱莎,没有向她祝贺,没有感谢她,甚至没有一起分享成功。

被冷落,被遗忘,其实伊莱莎的结局早已经写好了,作为六个月改变的一个试验品,伊莱莎从来没有以一个有着丰富内心的人的身份站在希金斯面前,当初开始六个月的赌局,希金斯就对她说:“你要在这里呆上六个月,学习怎么像花店里的淑女一样美妙地说话。如果你表现好,你会有自己的卧室,有很多好吃的,你会有钱买巧克力,乘坐出租车出门。但如果你淘气偷懒,你就得在厨房里跟蟑螂睡在一起了,佩斯太太会用扫帚打你的屁股。六个月之后,你就会坐着马车被带到白金汉宫,如果被国王发现你不是一个淑女,警察就会把你带到伦敦古堡上砍掉你的脑袋,用来警告那些装淑女的卖花女。”从卖花女到淑女,甚至出入白金汉宫,出入舞会,对于伊莱莎来说,依然无法摆脱一种游戏附属的身份,甚至作为一个女人,在希金斯看来,也只是被男人追逐的一个工具:“等我把你教好了,整条街都将堆满男人的尸体,他们会争着向你求婚决斗致死。”

而这种男女观本身就是希金斯偏见的一种表现,一个沉浸在语言学世界里的男人,一个不出门不参加社交活动的男人,对于女人充满着敌视,“我只是个普通男人,想做自己的事,喜欢沉思,喜欢安定,一旦女人进入你的生活,只不过是自找麻烦,女人会让你永无宁日。”就如他故意开启的那个大喇叭,里面是被放大的声音,刺耳,杂乱。但是对于伊莱莎来说,六个月的训练,她需要的是找到自己“惬意的生活”,需要一种自我的改变,而不管是期盼还是理想,在内心深处都是一种对于生活的拥抱态度,所以当自己变成机器关在屋子里一遍一遍训练元音的时候,她所幻想的是有那么一天当自己站在国王面前,唯一要做的事,就是砍下希金斯的脑袋。

这是幻想一种,而当“彻底的胜利”变成了现实的时候,伊莱莎无法砍下希金斯的头,仇恨却变成了对于自己的茫然,他们面对自己的实验,他们欢庆着最后的胜利,但是自己的胜利又在哪里?甚至在这场赌局走向终点的晚上,希金斯关心的也只是那一双找不到的拖鞋,哭泣、哀伤的伊莱莎把沙发底下的拖鞋重重地扔向了希金斯,得到的反而是希金斯更为疑惑的问题:我们得罪了你什么?“我无关紧要吗?我的未来怎么办?”这是伊莱莎问希金斯的问题,而这个根本不是问题的问题,早在六个月前就已经有了答案:“教完了就送她回贫民窟。”

从哪里来,到哪里去,似乎在六个月里发生的一切都是一场梦,而且比梦更残酷的是,改变了语言、学会了礼仪,却再也无法回到“惬意的生活”的怀想中,这是一种真正的失落,语言可以被矫正,礼仪可以被学会,身份甚至也可以被改变,但是作为一个人内心深处的种种需要种种情感,却无法在改变中变成一种真实的生活。自私、自大的语言学家,也不仅仅是精通语言,也不仅仅是训练说话,在希金斯的身上,有着浓重而带有歧视的中产阶级道德观。

伊莱莎的父亲阿非曾经是个清洁工,每天醉酒的生活常常被人揍,当他得知女儿伊莱莎有了改变生活的机遇,于是上门,以“骨肉分离”的理由要了希金斯的无英镑,但是在登门中阿非的语言能力让希金斯大为意外,“如果我们教他三个月,或许他能进内阁或者在教堂布道。”也是三个月的实验,也是改变命运的尝试,也正是在希金斯的推荐下,阿非以一个道德改革会主席的身份继承一个富裕的美国人的遗产。从此他富足,从此他可以喝酒,但是当伊莱莎取得成功却又离开教授家碰到阿非的时候,父亲却对她说,是教授毁了他,因为当自己受到所谓中产阶级道德和责任约束的时候,他反失去了最宝贵的自由。包括和继母的结婚,在他看来都是一种悲剧,所以在天还没亮,还没有最终走进教堂的时候,他和那些同样是处在底层的人一起唱歌、跳舞、喝酒,“尽情跳舞,直到把地板踏穿!”

她成了上流社会的淑女,他成为富有的中产阶级,但是却远离了无忧无虑的曾经,远离了喝酒唱歌的自由,远离了“惬意的生活”,所以伊莱莎在丢掉那双拖鞋的时候,反问的一句话是:“我卖的是花,不是自己。”实际上就是无论如何改变,都不应该成为一种机器,都不能失去自我,都不应是教授脚下的尘土,所以伊莱莎离开了希金斯的寓所,离开了自己六个月以来的机器生活,离开了“傲慢与偏见”的语言王国,在剧院门前,在花卉市场,她又想起了自己“惬意的生活”,想起了小房间、温暖的火、躺椅和巧克力。

而对于希金斯呢?当六个月的训练结束,当实验取得成功,他依然在自己的封闭王国里,依然高高在上,“当一个女人和我做朋友,她一定会变得嫉妒,苛刻,多疑,而且讨人嫌。当我和一个女人做朋友,我也会变得自私专横,所以我宁可做一个单身汉。”但是伊莱莎离开,甚至最后针锋相对之后,希金斯却第一次感觉到了某种空虚:“该死,该死,该死,该死,我已经习惯了每天见到她,是她让新一天开始,我已习惯了她从早到晚的口哨声,她的微笑蹙眉高兴悲伤,已经成为我天性需要的一部分,就像呼气与吸气。见面之前我独立自足,我当然可以回到从前,但我已习惯了她的样子,习惯了她的声音,习惯了她的脸庞。”每天见到的“她”其实不是机器,不是工具,不是只发元音的卖花女,不是只为赌博的试验品,那些微笑,那些口哨,那些悲伤,那些声音,那些脸庞,那些每天说起的“早安”,甚至那双被扔出来的拖鞋,似乎都在人性上被赋予了意义,也似乎超越了语言的偏见而成为自己“惬意的生活”的一部分。

伊莱莎的离去是正常的,希金斯的比习惯也是正常的,毕竟六个月对于谁来说都是一种改变,但是当希金斯喊出“该死”的时候,当伊莱莎又重新回来的时候,仿佛是一个必然的选择,而其实对于他们来说,这种重合不是所谓的爱情,希金斯的高傲与偏见已经深入骨髓,他不可能在六个月的速成里把自己推向一种感情解放者的位置,而伊莱莎,在得不到生命尊重的蜕变中,她失去的其实更多,回到希金斯身边并不能带给她一种弥补,反而看起来更像是一种卑贱的乞求。

“我的拖鞋呢?”在伊莱莎的微笑中,希金斯用帽子盖上了脸,发出了这样的疑问,落幕的结局其实也是开放的一种,返归人性的爱或许在萌芽,或许需要两个人的互补,但是距离爱情似乎还太远,正如当初伊莱莎在练习H的发音时,腾空的火焰终于将那张纸烧掉了,H的发音写在纸上,而那张纸却以焚烧的方式去除了物性的脆弱——燃烧不一定是光亮和温暖,可能就是毁灭和破坏。

[本文百度已收录 总字数:5913]

顾后: 手机上的图像志