2019-05-06《温柔女子》:我听到了沉默的暴力

他们的世界里,声音是有的,但是即使争吵,也比不上那块绿色的肥皂掉在地上发出的沉闷声音;这是布列松的第一部彩色电影,但是在男人和女人的生活里,到处是阴郁的黑色——当物体落地的碰撞声超过了人与人之间语言和动作发生的声音,当彩色变成了一种更压抑的现实色彩,爱是不是暴力的另一种说法?温柔是不是只是一种戏谑?

改编自陀思妥耶夫斯基短篇小说《温顺的女性》,当1876年所著的小说变成1969年的电影,布列松在第一部彩色电影里,并不仅仅是一种对于时间和地点的移植,他其实在丰富自己的极简主义,是在构筑自己的情感王国,而在这里,除了猜忌和嫉妒,除了冷漠和纠缠,还有关于爱之本意的探讨——当男人和女人相遇,是不是有一见钟情的情愫?当男人和女人结婚,是不是有着相守在一起的幸福?当男人和女人产生矛盾,是不是可以用宽恕弥合?而当女人纵身跳下窗户,坠落在那条街道上的时候,死亡的降临解构了一切关于爱的讨论。

爱之不存在,是一个否定性的空白,甚至就像男人和女人,只是一个他和她,布列松甚至从来没有给予他们各自属于自己的名字:他和她的感情生活里从来没有出现过名字,她在自杀之前从来没有叫出过他的名字,他在她死后也从来没有说起过她的名字——而在他和她之外,男人和女人之外,那个总是穿着黑衣、也是沉默的仆人却被布列松命名了:安娜,他叫她安娜,她也教他安娜,安娜也告诉他:“葬礼之后,我将离开一周。”

有名字的仆人,无名的他和她,这一种倒错的命名关系是不是意味着主体的虚无?而当布列松安排安娜成为整个关于爱的主题的见证者的时候,她其实带着某种“观看者”的身份,安娜是典当店里的助手和记录者,她看见女人第一次走进店里第一次用抵押品换取了钱;安娜在两个人的生活里,目睹了他们从结婚到矛盾的过程;安娜谨慎地留意女人病后面对窗户的那一幕;而当女人坠楼而死的时候,男人又在安娜面前回忆他们的生活——当安娜成为自始至终的观看者,这个唯一被命名的角色其实正是电影最忠实的“观众”,她就是看着那一幕幕爱之悲剧上演,但从来没有可能参与进来,更不可能阻止。

就像他和她坐在剧院里,上演的是戏剧《哈姆雷特》,哈姆雷特在比剑,王后喝下了毒药,国王的阴谋被败露,哈姆雷特用沾了毒汁的剑刺向了国王,5分钟的剧中剧把一幕悲剧呈现出来,最后说出的那句台词是:“我们相互宽恕吧。”那时候,女人和男人都是观众,他们在舞台之下,在阴谋之外,见证了无法宽恕的死亡。这便是观众存在的意义,他们是被隔离的,无法阻止,却承受着故事正在发生的痛苦,而安娜,而电影前面的观众,也在悲剧之外,眼睁睁看着死亡降临,而且还是无名者的死——布列松就是用这样的方式折磨着观众,也把一个理应宽恕的主题推向了无助的深渊。

| 导演: 罗伯特·布列松 |

而所谓的温柔,所谓的爱,也许本来就是和观众无关的悲剧——他们初次见面,安娜在现场,正是由于她的在场,观众的在场,那一幕走向最后死亡的悲剧就已经被注定了。第一次女人走进典当店,一枚戒指拿出来,男人看了看,他们没有对话,女人走了,“我知道她会回来。”这是他对安娜说的话,也是对观众说的话,而女人果然再次走进了典当店,那根琥珀色的烟管最终被典当了,男人给了她钱,女人在安娜的本子上登记了名字;第三次,女人拿着一包东西,男人带她来到楼上,然后称重:那是一个和宗教有关的物品,他把耶稣像还给了她,留下了那个十字架,也许是从专业角度来看,值钱的是十字架,但是这一个动作却是一种分离,当耶稣离开十字架,是不是也是灵与肉的分离,是物质和精神的分离?

一种预兆,从此再无结合在一起的可能,当女人患病之后,两个人开始了长时间的分居,从此也再没有同床共枕,而在女人最终做出决定之前,打开了那个抽屉,看见了曾经典当的那个十字架,那时她或许想到了最初的场景,想到了被注解命运的分离,而当安娜进来的时候,她又关上了抽屉,像是要保守住自己唯一的秘密一样,但是分离已经发生,即使在内心深处它还是一个渴望在一起的符号,也再没能改变命运,于是在转身背过安娜之后,在不被安娜看见的一瞬间,她终于打开了窗户,从高处扑向地面,而当安娜走进房间,她听见的是阳台上桌子倒下的声音,听见的是街上汽车刹车的声音,看见的是那块在空中飘飞的淡色围巾——看见和听见,只是一个叫安娜的观众,还有什么可能阻止整个故事的发生?

安娜作为观众的存在,只是一种见证,却在故事之外,而不被命名的他和她,早就预设了命运的悲剧,都在一种封闭而必然的世界里发生。从分离的耶稣和十字架开始,两个人在所谓的爱里也在分离的状态中各自寻找自己想要的东西。他是典当店的老板,她典当了物品,他给了她钱,这是一种交易,而他和她的故事就一直沿着交易的轨道行进着,她拿来那包东西的时候说:“这是我的全部了。”一个父母双亡、被亲戚当成仆人的女人,的确已经身无分文,而他给她钱的时候说:“我也曾贫穷过。”似乎是钱让他们相遇,但是在交易的开局里,女人却说:“你的仇恨是贫穷,不是我。”

他曾经被银行解雇,他却说是自己辞职的;她想要去找工作,他拿着报纸告诉她真正的招聘信息的写法;他说起歌德的《浮士德》,感慨知识和命运,她的眼神里却是鄙视……活在交易世界里的他,其实一直活在自我中,而这种自我在某种意义上把她也当成了商品,于是对着商品,对着物美的商品,往往有一种占有欲,一种出自私心的占有欲。“只要你同意,我将给你幸福。”而她却说:“婚姻让我生厌。”他辩驳说,女人是需要爱和婚姻的,而她指着动物园里的猴子说:“它们也需要。”但是生存的境况或许让她想要一个归宿,他送她回去,她说:“这座房子,这些人都是阴险的。”他立刻对她说:“只要你说同意,我就可以让你离开。”

|

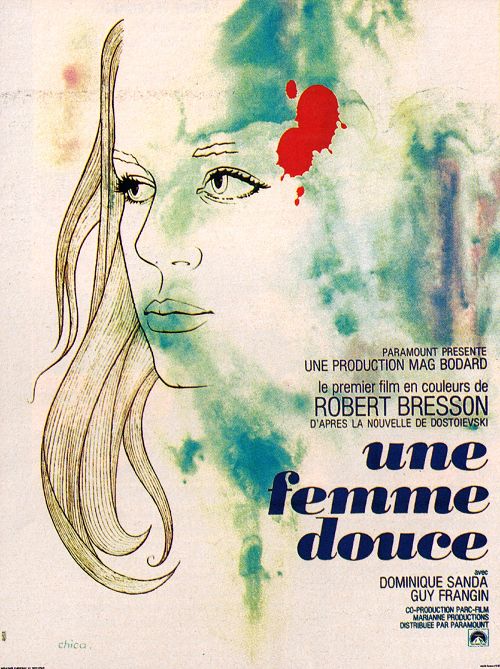

《温柔女子》电影海报 |

她最后终于决定离开危险的家,终于决定和他在一起,但是对于她来说,做出这个决定不是为了到达,而是为了离开。但是这一种离开却让他有了一种对待金钱一样的控制欲,“我抑制住了我的欣喜之情。”抑制住,其实是抑制不住,他和她结婚,他和她住在一起,在房间里在床上他们的确拥有过有笑声的生活,但是这种生活就像起初被分离的宗教物品一样,评判的标准永远是有没有价值。他们去公园,他总是捕捉她看别的男人的目光;在典当店里,他总是看见她和男顾客交谈;在电影院,他为了阻止她的目光偏向左侧的男人,起身和她换了座位;当她说起自己曾被银行解雇,在辩解的同时他关心的是:谁告诉你这一切的?

终于他在夜晚的莱思特大街,看到了车上坐着的她,旁边则是另一个男人,他拉开车门一声愤怒的“滚”让她下车,然后带她回家,但是内心的猜忌无法抹去:他和她在干嘛?在说什么?她是不时从后视镜中看到了我才说那样的话?从猜忌到怀疑,男人拿出了放在抽屉里的那把枪,“我要杀死他们。”但是他没有拿出枪,在他们回到家里之后,他把枪放在了桌子上,然后睡在了床上。他没有入睡,他假装闭着眼,他看见她拿起了枪,瞄准了自己的脸——但是,她也没有开枪,她收回了手,她把枪放回了原处,而对于女人的放弃,男人的第一个想法不是走向另一种宽恕,而是继续的猜忌:她这样做证明一切都已经发生了。

于是他们有了第一次争吵,有了第一次分居——一种分离已经从最初的符号变成了现实,接着她生病了,他请来了医生,在六周的时间里和护士一起照顾她,他说自己已经原谅了她,但是在内心深处他还是让自己站在道德制高点,用以控制她,“因为我像一个真正的丈夫那样照顾她而让她感到羞耻。”但是在疾病慢慢恢复的时候,她唱起了歌却只在自己一个人的时候,当他回来推开门,她便沉默。而在这样的分离关系里,他的占有欲、控制欲却丝毫没有改变,他关掉电视机,对她说:“我曾经只想得到,不想付出,请你原谅。”然后抱住她,“我爱你,我想要你。”她跌倒在沙发上,开始掩面,他不停地吻着她的腿,不停地说:“我爱你。”

他看她读书,听她说:“每一种鸟都有独特的歌声。”他陪她去参观骨骼博物馆,想让她高兴;他告诉她一起离开这里,过新的生活……所有这一切他只为重新占有她,而爱也变成了交易。她一开始说:“我们不会有新的开始。”但是在那天早晨他出门的时候说:“我会做一个忠贞的妻子,我尊重你。”他开始狂吻她,以为新的生活在宽容中开始了,以为爱在谅解中重新回来了,但是这只是一个假相,她拉开抽屉再看了一眼那个十字架,她披上围巾轻轻打开了窗户,她趁着安娜走开的瞬间跳下了楼——当桌子到底,当刹车声响起,当身体重重摔在地上,这一切制造了走向死亡最后的声音,而这些声音之存在,就是在解构他们曾经的冷漠,曾经的沉默。

“为什么我们一开始就是沉默?”从典当店里的那一眼,到电影院的嫉妒,从走进房间洗澡的沉默,到两个人分居的疏离,一切的声音都在他们的生活里消失了,即使他们有过争论,也不是激烈,甚至那块肥皂掉落在地上的声音都比他们的爱和恨更有激情,而他们的沉默和冷漠不是理性主义的表现,而是他们从来没有真正在一起,没有真正有过平等的爱——他的嫉妒,他的承诺,他的痴情,都滑向了和物有关的一切,而她,没有名字,就像是另一种物,在找不到最终的归宿里,只能选择用死亡制造最后的声响。而即使在她死后,那一个尸体被放在床上,他对着安娜说起一幕幕往事,那么客观那么无动于衷,像是在看别人的演出,而当她最终被放进棺材,在被冰冷的钉子钉上之前,他说了一句:“快睁开里的眼睛啊,只需一秒!”也许是一个男人失去之后最后的呼唤,只是一秒也变成了象征,在只有观众在场的演出中,在无声的冷漠里,在灵与肉分离的现实里,棺材合上了,帷幕拉拢了,戏剧完结了——他和她也是无名的剧中人。

[本文百度已收录 总字数:4046]