2016-06-14 扬子江心月照谁

1276年,从京口元军军营逃脱的文天祥,和少卿杜浒、正将徐臻等十二人,为寻找渡海南奔的宋室益王赵星和广王赵昴,辗转来到了温州。对于文天祥来说,一路南下历尽艰辛,只为重整宋室中兴,但是,眼前的一切似乎离他的期望越来越远,“是行,寄一生于万死,不复望见天日,至永嘉(今温州)惟存六人”。在《自淮归浙东》中,文天祥记述了温州之行的生死变故,十二人只存六人,而“二王已去”,于是“乃会哭于龙翔寺高宗御座下”。温州的江心屿,江心屿的龙翔寺,留有宋高宗赵构所设的御座,146年前,正是高宗皇帝为躲避金兵追杀,驻跸于江心屿的普寂禅院。来到旧地的文天祥触景生情,不禁悲从中来,他与杜浒等人在御座下相拥而哭。而当晚,夜不成眠的文天祥,在寄宿的中川寺墙壁上,挥笔题写了《北归宿中川寺》一诗:

万里风霜鬓已丝,飘零回首壮心悲。

罗浮山下雪来未,扬子江心月照谁。

祗谓虎头非贵相,不图羝乳有归期。

乘潮一到中川寺,暗度中兴第二碑。

瓯江的潮水拍打着堤案,孤屿的夜晚却显得更加冷寂,文天祥想到了自己起兵勤王,艰苦奋斗的半生经历,想到了元兵分东西两路南下使宋朝的半壁江山岌岌可危,想到了自己虎口脱险归来的逃亡之路,也想到了如何将抗元斗争进行到底效忠祖国的决心。只是在这双鬓已白,孤独飘零的日子,罗浮山下未见雪,扬子江心唯剩月。一个月后,文天祥离开江心屿,在福州重新进行部署,招募民勇,收集旧部,拟从海道作好战守准备,配合各路兵马再图进取。

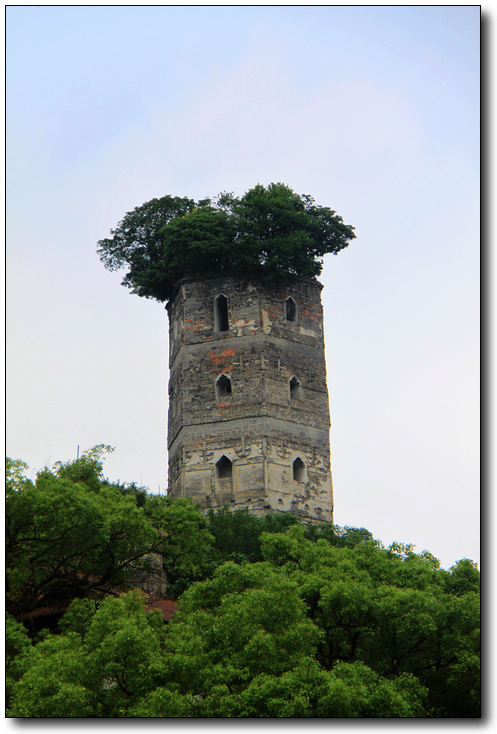

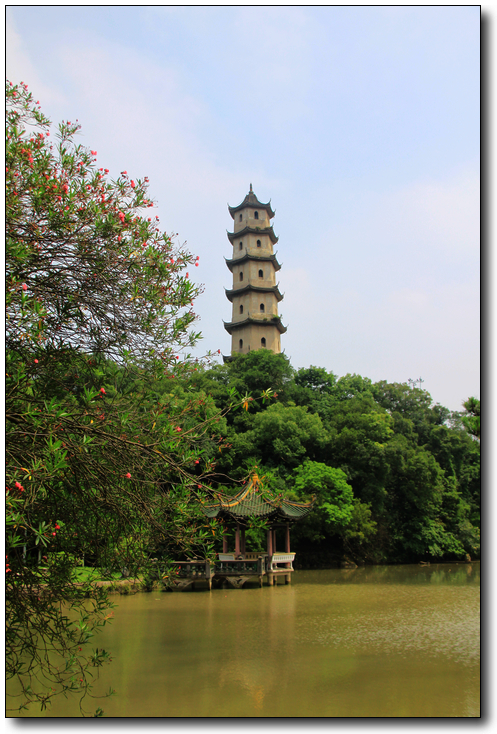

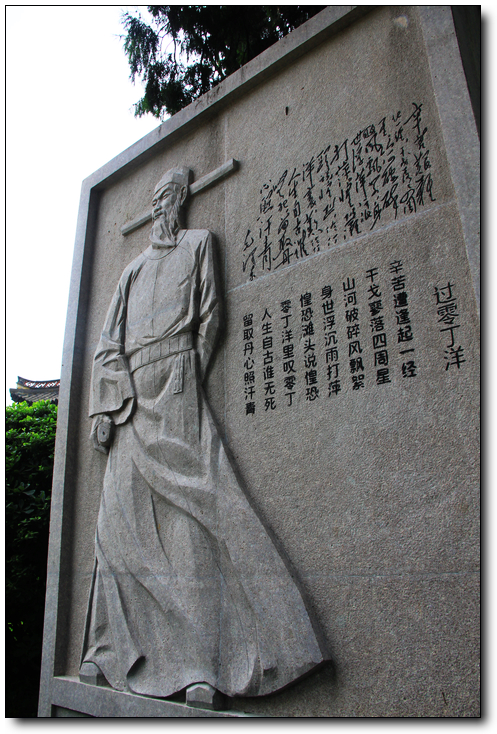

宋室中兴的理想终于未能实现,文天祥最后留下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句,和大宋江山一样,走向了历史的终点,走向了时间的末端。而今,站在“中国四大名屿”之一的江心屿,站在被称为“瓯江蓬莱”的江心寺,站在为纪念这位民族英雄就义200周年而建的文天祥祠,依然有一种站在时间末端的感受。分列两边的东西双塔凌空而立,青砖围砌的东塔下既是建于1894年的英国驻温领事馆,英人曾强迫温州地方当局拆除东塔内外的飞檐走廓,最后留下这座中空无顶的塔身,那株100多年树龄的榕树,根垂塔中全年常绿,仿佛见证着这座塔的沧桑;而在全身披绿的西峰山上的西塔,塔刹直入云端,当江风吹动四十二个檐角的铜风铃,那清脆的铃声里,仿佛也在讲述那些过去的岁月。而东西双塔中间的江心寺,大门紧闭,从一旁的小门进去,里面的建筑工人正在修缮装饰着这座建于1137年的古刹,“宗室道场”的碑石后面是水桶、梯子、油漆和嘈杂的人声,而在大门前,两个老妇人站在一边,讨论者那一幅叠字联“云朝朝朝朝朝朝朝朝散,潮长长长长长长长长消”的读法。

龙翔寺旁的寒井还在,“携钵汲寒泉,试将松火煎,自从谒赵州,不参五味禅。”浩然楼上还能听到瓯潮澎湃,“潮音漱石根,琅琅小楼上,一笑顾老僧,何如渔山唱。”江心屿的竹林下依然能听到风吹竹子的沙沙生,“洁夏绿筠荫,南熏披袂袂,人间烦暑多,此是清凉界。”不管是海岩泉香、孟楼潮韵,还是塔院筠风,“江心十景”似乎在岁月的流转中依然散发着它们的独特魅力,只是,作为南浙江的一个地理坐标,冬天的雪在这里却是罕见的,“雪中望罗浮,玉峰峨峨起,不知山下村,人住梅花里。”诗中描绘的“罗浮雪影”更像是一种想象,所以在文天祥的那首诗里,见不到罗浮山下的雪,对于扬子江心月,也变成了一种命运的感慨。“孤屿自中川,逝水难消亡国恨;崇词足千古,英风犹挟怒涛鸣。”七百四十年后,文天祥祠依然是安静的,当历史翻过了那一页,在时间的末端,留下的依然是悲悯与无奈,是壮志和国恨,是孤苦与沉痛。

|

| 欧江畔的江心寺 |

|

|

|

|

| 修葺一新的江心寺 |

|

|

|

|

|

|

| 东西双塔 |

|

|

| 文天祥祠 |

|

|

|

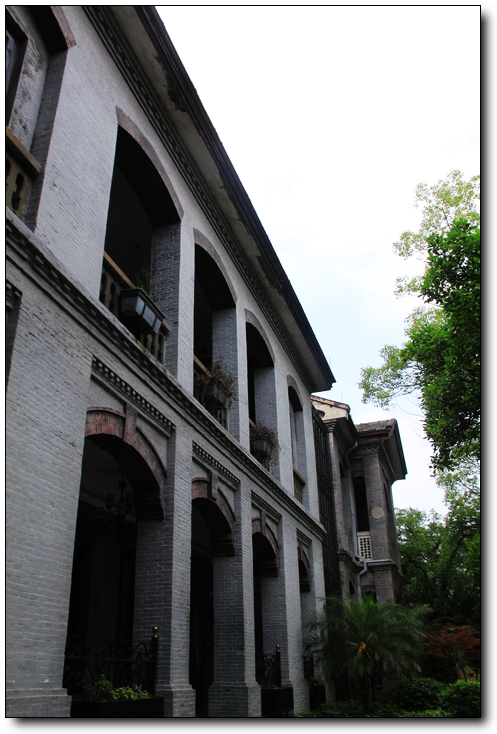

| 英国驻温领事馆旧址 |

|

| “诗之岛” |

|

| 花柳古亭 江水一览 |

|

|

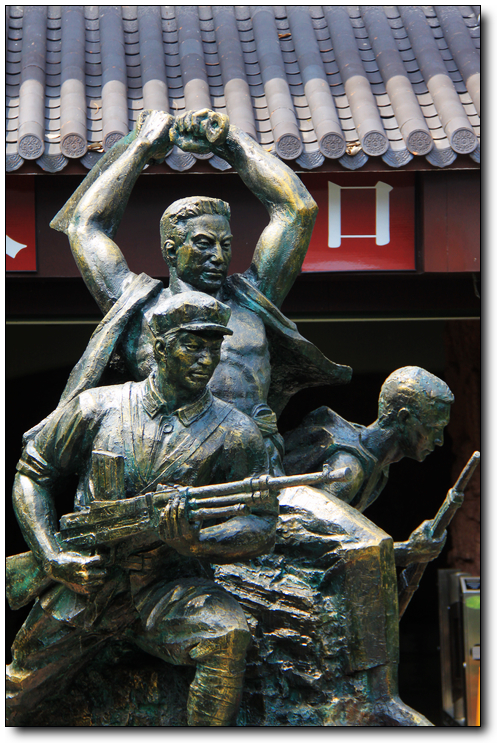

| 革命烈士纪念馆 |

[本文百度已收录 总字数:2487]

思前: “老炮儿”书写江湖新传说

顾后: 跨不过的“冰点”