2017-05-28 《烈火战车》:当运动的激情燃烧了自己

他说:“我坚信追求卓越的力量。”作为一个犹太人,亚伯拉罕“因为冷酷无情而所向披靡”,他用赛跑的方式对抗着当时人们对于犹太人的误解和歧视;他说:“信仰就像赛跑一样”,作为一个基督徒,艾力克以“做到尽善尽美就是对上帝的颂赞”的原则,在跑道上寻找并实践着对于上帝的绝对忠诚——一个为了让犹太人在世界的目光中扬眉吐气,一个是为了不辜负上帝赐予自己的天才能力,他们在1924年巴黎奥运会上证明了自己,以英雄的方式登上了最高的荣誉殿堂,这是一种比赛胜利,也是信念的胜利,是意志的胜利,更是信仰的胜利。

但是用体育来对抗种族偏见,用运动来皈依上帝,当对于胜利的渴望超越了一切,是不是会成为一种民粹主义,会不会成为一种信仰的偏执?他们是“烈火战车”,如《圣经》所说,以色列先知以利亚有一种可以使死人复活,令火从天降,用外衣击打可使河水分开的力量,当他和利沙走在路上的时候,“忽有火车火马、将二人隔开、以利亚就乘旋风升天去了”(《列王纪下》2: 11)。燃烧的“烈火战车”便是一种向前的信仰,便有将人“升天”而去的力量,便让人在火焰中看见信仰的光芒。但是当这一辆烈火战车在现实的赛场上以意志、信仰、信心和勇气燃烧起来的时候,是不是也会灼伤自己?

但是,亚伯拉罕看起来似乎是冷峻、沉默的,就如和他热恋的歌剧演员戈登所说:“因为冷酷无情才让你所向披靡。”他以优异的成绩进入剑桥大学,在这个英国最著名的高等学府里,亚伯拉罕被人关注一是因为他犹太人的血统,二是因为他表现了一名天才运动员的能力。他入学之后挑战的是环校挑战赛,从12点的钟声敲响第一声开始,在最后一声结束为止,188步的距离并非只是时间的一个短暂的计量单位,这项运动的最大挑战是,在剑桥七百年间无人能够做到。但是亚伯拉罕勇敢地向这个前所未有的记录发出了挑战,起先接受这个挑战的甚至只有他一个人,而后来加入的林西则成了他激发最大斗志的动力,当钟声敲响的时候,他健步如飞,前行、转弯、一气呵成,终于在钟声结束之前冲过了终点,他击败了林西,他获得了冠军,他成为了英雄。

|

| 导演: 休·赫德森 |

|

所以他用冷漠来看待这个世界,他以冷酷来回应一个犹太人的独立和坚守,他更用一种在赛场上的战斗激情来“武装自己”,“赛跑是我对抗那些歧视犹太身份的人的一种武器。”当“犹太人”成为“半弱势群体”的时候,亚伯拉罕只有点燃自己的烈火战车,而当战车燃烧起来的时候,他是带着一种不甘心、一种对自我的证明,在用生命的力量在对抗着那些对手。他成为剑桥冠军,他的名声超越了大学校园,慢慢成为英国的一名“飞毛腿”。而他想要证明自己的最终武器就是拿到奥运冠军,这个目标被视作是“愚蠢的行动”,并非是亚伯拉罕没有这个实力,而是当一名犹太人成为代表英国的奥运冠军,对于权力阶层来说,便成为了一种讽刺。

|

|

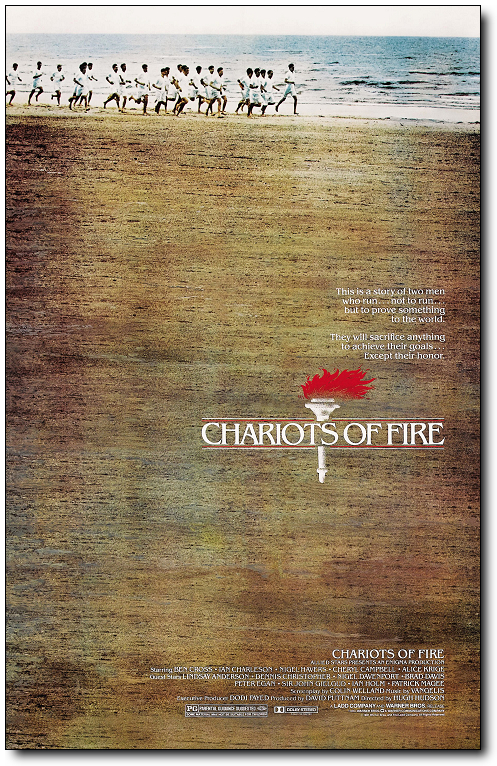

| 《烈火战车》电影海报 |

一方面是对他身份的压抑,另一方面则是亚伯拉罕的爆发,其实,这两种力量都被放大了,而在被放大的角力中,似乎也越来越偏离了体育的真正精神。亚伯拉罕观看了来自苏格兰的基督教徒艾力克在400米赛场上的表现,在他和法国选手比赛中,因为失误被甩出了跑道,当他从跌倒中再次爬起来向目标冲刺的时候,竟然超越了所有选手,虽然以微弱的优势夺冠,但是他在赛场上的表现让亚伯拉罕大为震惊,“他是一头野兽,他的求生意志太强了。”所以一心要夺得奥运冠军证明自己的亚伯拉罕将艾力克当成了自己最大的对手,“我要挑战他”的欲望终于使得他和艾力克站在了同一起跑线上。但是在这场巅峰对决中,亚伯拉罕却最终败下阵来,信誓旦旦的亚伯拉罕终于尝到了失败的滋味,这不仅仅是一次比赛的失利,更是对他信念的动摇。

“我跑步不是为了输!”当坐在看台上的时候,亚伯拉罕是沮丧的,甚至是绝望的,面对戈登,他低着头这样说,在他看来,在赛场上他必须要赢,必须以胜利者的姿态面对那些失败者,这样他才能证明犹太人,证明自己,而败给一个基督教徒,在某种意义上也加深了他作为犹太人的压抑。必须赢下比赛,必须战胜对手,必须夺冠,对于亚伯拉罕来说,这样的求生欲望其实更像是证明犹太人的民粹主义,他无法承受输掉的结果,无法接受失败的命运,在“我已经到极限了”的沮丧中,是戈登的鼓励让他重新站立起来,重新面对挑战,他终于败穆萨比尼为教练,开始了一对一的专门训练。

而他的这一举动被剑桥大学的院长发现了,在和亚伯拉罕的对话中,院长认为,本来参加体育竞技只是学院的一种业余活动,而聘请教练已经走向了职业训练,“体育运动是锻炼人格,是培养精神,是激发斗志,但是你对获胜的执迷已经蒙蔽了体育的本质。”虽然院长还是站在对犹太人的歧视的角度看待他,认为他“自甘堕落”,认为他“作风鄙俗”,但是却也击中了亚伯拉罕的要点,他的回击是:“你们的想法太落伍了,只不过是自己骗自己而已,我所追求的是永远的卓越。”把亚伯拉罕的求胜欲望看成是犹太人的自甘堕落,是一种错误,但是把追求卓越当成不允许自己失败的原则,何尝不是一种执迷?

如果说,亚伯拉罕作为一个犹太人以胜利的英雄主义来击败对犹太人的误解和歧视,有可能在对成功的追求中走向执迷,甚至走向民粹主义,但他毕竟是对于冷酷现实的回击,毕竟是对于种族歧视的反抗,有着其存在的必然性和合理性。但是“像一头野兽的”艾力克呢?他是一个基督教徒,出生在中国,和父亲在中国进行传教,当他返回苏格兰为的是要让人们把体育当成是一种信仰,“信仰就像赛跑一样,必须集中意志,必须全神贯注,天国就在你们心里,若转型寻求我必寻见。”在爱丁堡大学的演讲中,面对撑着伞的听众,他如此诠释体育精神。因为体育是一种信仰,他才能追求尽善尽美,因为体育是一种信仰,他才能用胜利的结果来赞颂上帝,因为体育是一种信仰,他每次赛跑时总是仰起头像是和上帝对话。

所以对于艾力克来说,赛跑是“生死攸关的事”,参加奥运会并获得冠军是一生的追求,“过去三年卯足劲就是为了搭上这艘船。”当他被选入奥运会代表团乘船前往巴黎的时候,他这样说,和不同种族、不同国家的那些“世界上跑得最快的人”同场竞技,对于他来说,就是赞颂上帝的一次机会,就是证明信仰的最好舞台。但是按照奥运比赛的日程,艾力克的100米资格赛安排在星期日,而作为一名基督徒,艾力克严格遵守不能在安息日比赛的原则,因为在他看来,安息日只属于上帝。

这是一个难题,亲王、伯爵都劝他为了国家荣誉牺牲自己,在星期日参加百米资格赛,但是艾力克却毫不退让,“我爱自己的国家,但是我不能违背自己的信仰。”在他看来,比赛是为了国家荣誉,但是国家却也是上帝创造的,所以“上帝优于国王”的原则下,他只能放弃比赛。安息日不能从事任何活动,这是一种教义,这也是对上帝的绝对忠诚,但是这样一种忠诚在证明上帝的比赛面前,却又像陷入了悖反,为了上帝的信仰而比赛,比赛却违背了上帝的旨意,和亚伯拉罕的执迷比起来,艾力克或者也是一种偏执。

在最后林西“换一天,换一场比赛”的建议下,艾力克顶替林西参加了400米的决战,最后他用自己的行动证明了对上帝的赞颂,在拿到这一枚来之不易的奥运金牌中完美地诠释了信仰;而亚伯拉罕在百米决赛中也不负众望,第一个冲过了终点线,成为犹太历史上的“英国飞人”,和“世界上最好”的教练穆萨比尼共享了“我们永远拥有今天”的荣誉。一个是对上帝无限忠诚的基督徒,一个是在世界的歧视中证明自己的犹太人,对于他们来说,1924年的巴黎奥运会是他们的舞台,正如1978年在亚伯拉罕的葬礼上所说:“让我们颂扬那些著名的伟人和我们的历代祖先,他们在世时备受推崇,他们是当代的荣耀,让我们向他们的传奇致敬。”他们是国家的骄傲,他们是“英国之光“,”作为英雄,他们树立起一座关于种族、关于信仰的高大纪念碑。

但是,在这座纪念碑上,也有对于胜利渴望的执迷,也有对于信仰的偏执,或者让所谓的体育精神背负了太多的重压,赋予了太多的含义,甚至在某种程度上,熊熊燃烧的烈火战车也会燃烧自己。1924年的奥运会,如果百米资格赛不安排在星期日,如果亚伯拉罕和艾力克再一次同场竞技,那么当他们带着种族和信仰的力量冲向终点的时候,只有一个人成为冠军的现实是不是反而会成为一种尴尬?一个人的身后站着整个民族,一个人的身后站着上帝,积重难返的他们在失败面前是不是反而变成了背叛?

[本文百度已收录 总字数:4797]

顾后: 《布罗迪报告》:现在是匕首的回忆