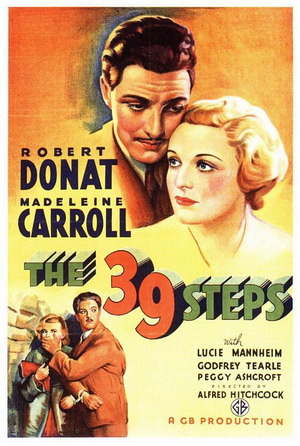

2009-11-07 《三十九级台阶》:1935年的单纯

夜晚的沉淀总是以黑暗的形式出现,白炽灯以微弱的光藏匿其间,看不到鲜艳,所以单纯。

我强调这样的氛围,并不是为自己接下来的悬疑片观赏寻找外部环境支持,在日渐寒冷的深秋季节,夜晚越发寂静,听不到秋虫鸣叫,世界仿佛是一个人的中心,任何在我之外的存在都像掠影一般,很快消失在黑色中。醉酒、儿子生病、妻子值班,这些有些心烦的生活其实使这个夜晚看上去破绽百出,我有点想逃避现实了,钻进故纸堆一般地把可能的东西遗忘。

终于来了,希区柯克的悬疑片来了,1935年的历史标签使它看上去有点古老,两个世纪的相遇,我在这头,黑夜笼罩中,白炽灯微亮,而那一头,黑白影像构筑的经典把这个世界猛地拉回到我们正在顶礼膜拜电影技术的时代。这头和那头,相差的是不是只有39级台阶?

《三十九级台阶》(The 39 Steps),几乎早就存在于我的意识中,我所说的意识仅仅是指一个符号,而和内容无关,这个符号的等同意义是:早期电影、希区柯克、悬疑片,或者还曾经有过诸如象征主义、电影史诗、后现代等词汇联系起来,但当我从夜晚过渡到凌晨,把89分钟的电影认真看完的时候,我才知道我曾经把自己推进了一个深邃的山谷中,“三十九级台阶”其实于我根本不存在什么解读的距离,它通俗、有趣、幽默,而因为早期电影叙事技术的单一,而显得有点平淡和枯燥。先入为主的思想果然是个害人的东西,三十九级台阶原来可以轻易迈过。

《三十九级台阶》(The 39 Steps),几乎早就存在于我的意识中,我所说的意识仅仅是指一个符号,而和内容无关,这个符号的等同意义是:早期电影、希区柯克、悬疑片,或者还曾经有过诸如象征主义、电影史诗、后现代等词汇联系起来,但当我从夜晚过渡到凌晨,把89分钟的电影认真看完的时候,我才知道我曾经把自己推进了一个深邃的山谷中,“三十九级台阶”其实于我根本不存在什么解读的距离,它通俗、有趣、幽默,而因为早期电影叙事技术的单一,而显得有点平淡和枯燥。先入为主的思想果然是个害人的东西,三十九级台阶原来可以轻易迈过。

1935年,有些久远的历史年代,在这一年,希区柯克把英国作家约翰·巴肯(John Buchan)小说《三十九级台阶》(The Thirty Nine Steps)改编成电影,而他也凭借这部电影奠定了“悬疑大师”的基础,影片利用观众的好奇心,悬念迭出、扑朔迷离,体现着英国人深沉的幽默与冷静。影片中悬念的设置,很大程度上依靠影片内在的张力,和浓郁的人情味道,使得本片充满着深厚的英国本土文化的气息。在影片中,希区柯克设计了几个以后成为经典的情节:主角在前往苏格兰的火车上跳车脱险、逃亡途中的艳遇(原书中没有女主角)、冒名顶替然后被推上演讲台等等,这些情节以后的改编版本继承了下来。但是希区柯克的情节安排有时过于巧合到了离奇的地步,包括“记忆先生”的发明。

总之电影在最后悬疑逐渐解开的时候才让人感到一丝兴奋,而“三十九级台阶”这个充满象征和诱惑的词汇只是作为间谍组织的名字,实在浪费了原本应有的张力,而1978年的电影版本中则真正实现了悬疑片的符号意义,“三十九级台阶”是一个秘密,是一个电码,是一个不断被误读不断制造紧张气氛的线索,而当被破解的时候,我们才会感受到内心震撼之后的喜悦和收获。

“三十九级台阶11点45分艾瑞阿妮的线”,这是1978年的符号,而我们在21世纪对1935年的标签作黑夜般的梳理的时候,我们常常忘了共时性和历时性的区别,虽然第一部《三十九级台阶》叙述方式陈旧,对话冗长,场景单一,情节平淡,但希区柯克毕竟树立了悬疑电影这种电影类型,对于我们今天的电影发展来说,当然给承继者提供了很多借鉴。

夜晚还是一如既往的黑,关掉电脑,我离开1935年的世界,我不知道,这样的离开是不是意味着要结束破绽百出的生活,而我距离那个让人安详的白天,是不是真的有三十九级台阶?

[本文百度已收录 总字数:1420]