2018-09-19 御街行·清明上河园

纷纷坠叶飘香砌,夜寂静、寒声碎。真珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地。年年今夜,月华如练,长是人千里。

愁肠已断无由醉,酒未到、先成泪。残灯明灭枕头敧,谙尽孤眠滋味。都来此事,眉间心上,无计相回避。

——范仲淹《御街行·秋日怀旧》

一个人,撑着伞,背着相机,登临高31.99米的拂云阁。厚重的云压着整座清明上河园,大约凭一己之力是拂不去的,只能极目四望,让眼界越过那些平台楼阁、古桥码头、广场食街,在现实的某一个高度里,大约也能体会“吹拂红尘烟云,洗出清明世界”的意境。

且不管阁楼里存放的国画书籍,也不欣赏身临其中雄健端庄又不失隽秀舒展的建筑,当目光在高处,是不是可以过滤掉一些嘈杂?秋天的雨下得一无是处,躲在那小小的雨伞里,目光从来都是受到限制的,以及那菜鸟式的相机,也无法拉近那氤氲在秋意里的景,可是,步入这占地600余亩的清明上河园,真的能窥见张择端笔下的北宋盛世?真的能感受勾栏瓦肆的闹猛?按照1:1的比例,将《清明上河图》复原,再现的无非也是另一种被誊写的文本,400余间的房屋,50余艘的古船,180亩的水面,以及30000平方米的景观,作为中原地区最大的宋代复原建筑,“清明上河园”所打造的只不过是一个被借用的文本,实景主体公园、首批国家AAAAA禁区、中国非物质文化遗产展现基地,这种种的标签,就是把所谓的作品放置在现代的维度里,就是在文本的置换中书写新的汴梁梦境。

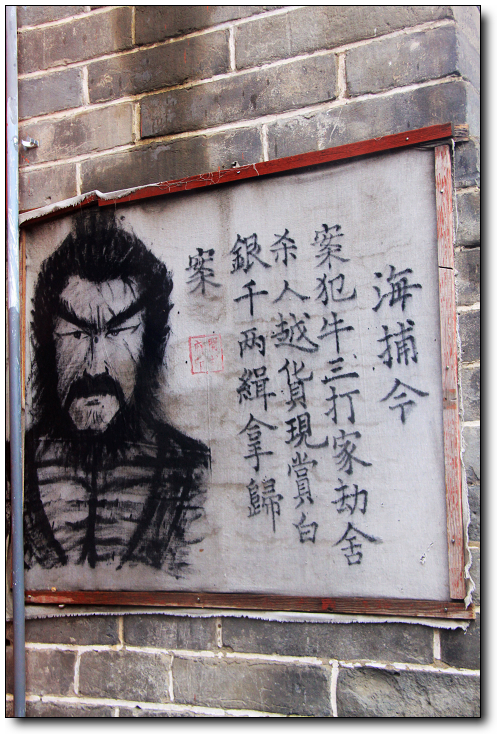

这里有驿站、民俗风情、特色食街、宋文化展示、花鸟鱼虫、繁华京城、休闲购物和综合服务等八个功能区,这里设有校场、虹桥、民俗、宋都等四个文化区,这里有包公迎宾、杨志卖刀、林冲怒打高衙内、梁山好汉劫囚车、燕青打擂等演出,城门楼、虹桥、街景、店铺、河道、码头、船坊一如从前,酒楼、茶肆、当铺、汴绣、官瓷、年画一展旧貌,神课算命、博彩、斗鸡、斗狗一览无余,似乎历史就在这胜景中被复活,似乎所有的民俗都在这展示中被体验。

这是摹本,摹本之溯源,当然是那个原始的文本,现藏于北京故宫博物院的《清明上河图》静静躺在那里,这件宽24.8厘米、长528.7厘米、绢本设色的作品以长卷形式,采用散点透视构图法,生动记录了中国十二世纪北宋都城东京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。但是这被描述的场景真的是历史:这被誉为“国宝”的画作描绘的是春景还是秋景?“清明”与“上河”到底是什么含义?商业繁华的表面之下是不是交织着“盛世危图”的忧患?

其实在复原的摹本里,这一切的疑问都不具有学术上的意义,所见所闻,只不过是让你安然进入一个不做思考的梦境,无论观赏还是知识,无论娱乐还是参与,多少就是将自己从旁观者的位置上置换出来,不去探寻,无需感悟,行走在其中,在不停的脚步里,在新鲜的目光中,历史从来不是厚重的,你可以为勾栏瓦肆的民俗绝活而喝彩,也可以为东京食坊街口的气功喷火而鼓掌,或者在东京保卫战的隆隆炮火中心惊,在“王员外家”的抛绣球节目中收获意外。

历史只不过是一个外在的标签,一个只存在于过去时的符号,于是在长而不冗的园区里,在繁而不乱的街路上,在严密紧凑的场景中,你不再是抽身而出端详千年故事的游客,不再是见证文化变迁的审视者,当然也不是对画作评头论足的鉴赏者,你是参与者,是体验者,是走卒、脚夫,是商贾,是农人,是那一幅现代“清明上河图”里生生不息、永远活着的主人。

|

|

|

|

|

|

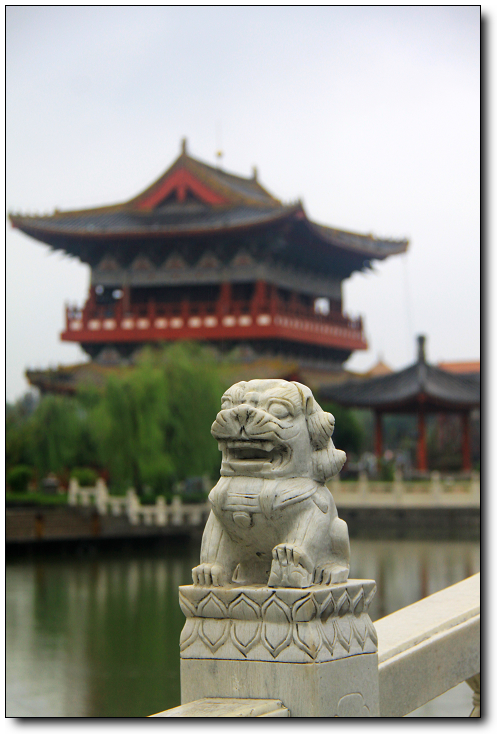

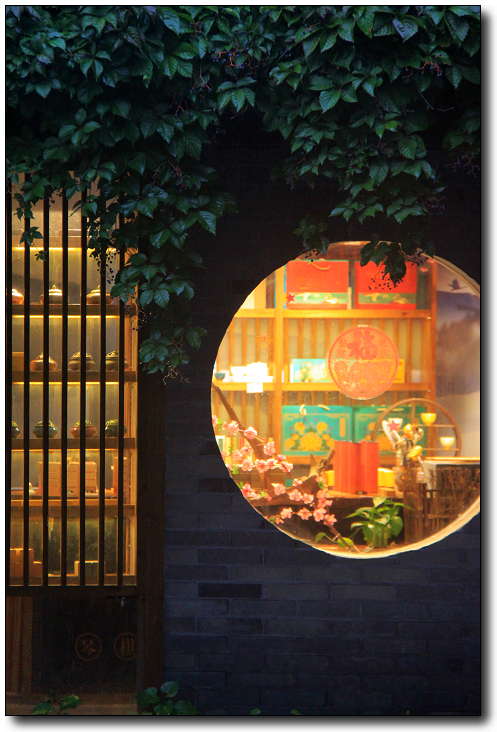

| 旧时繁华梦 |

|

|

|

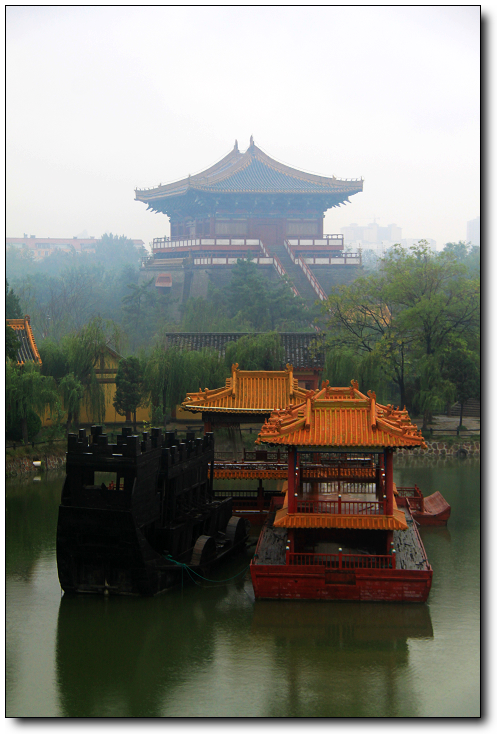

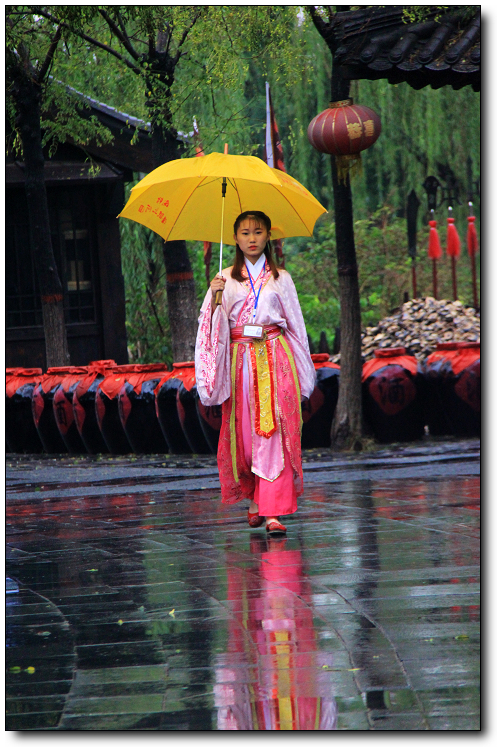

| 雨湿了一身衣袖 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

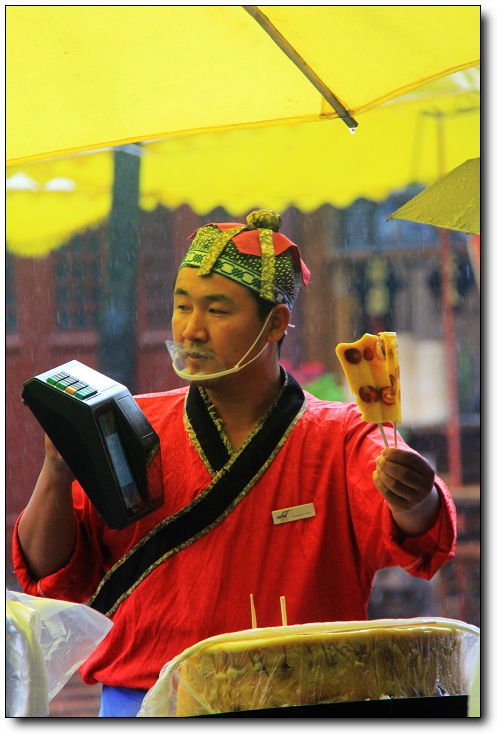

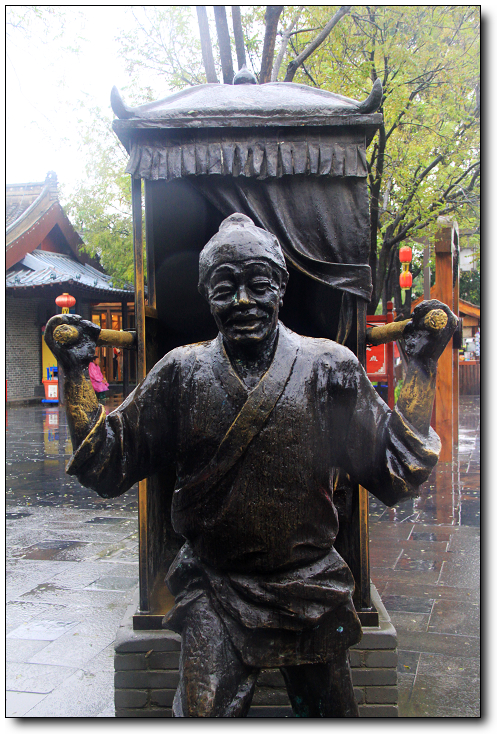

| 民间艺人 |

|

|

|

|

|

|

|

|

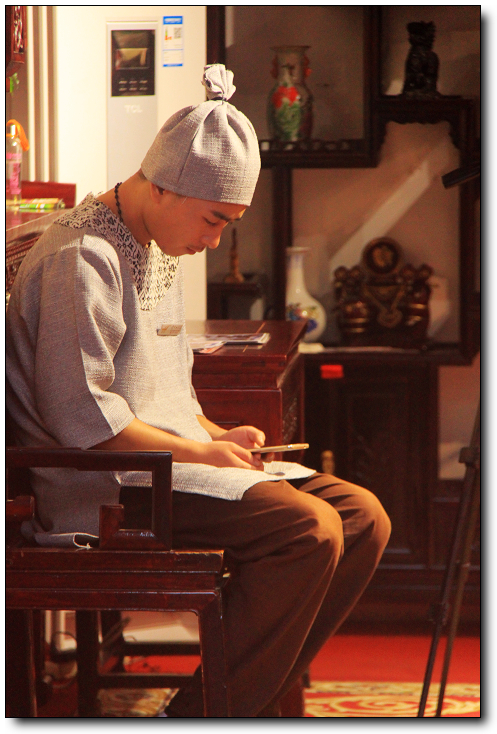

| 一阙婉约词 |

|

|

|

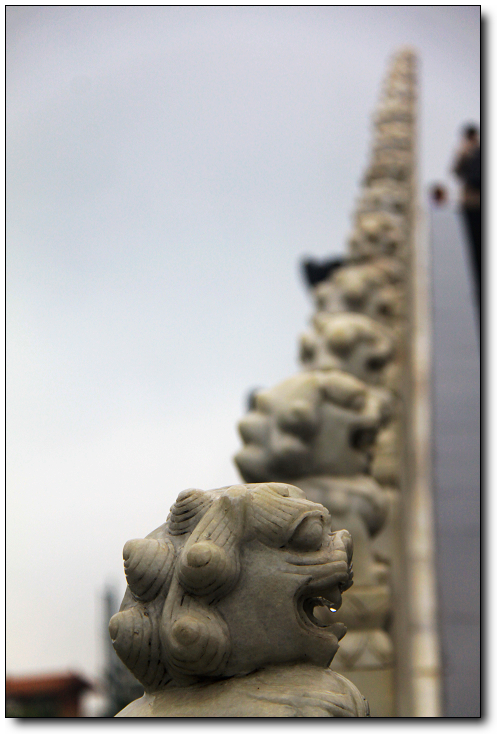

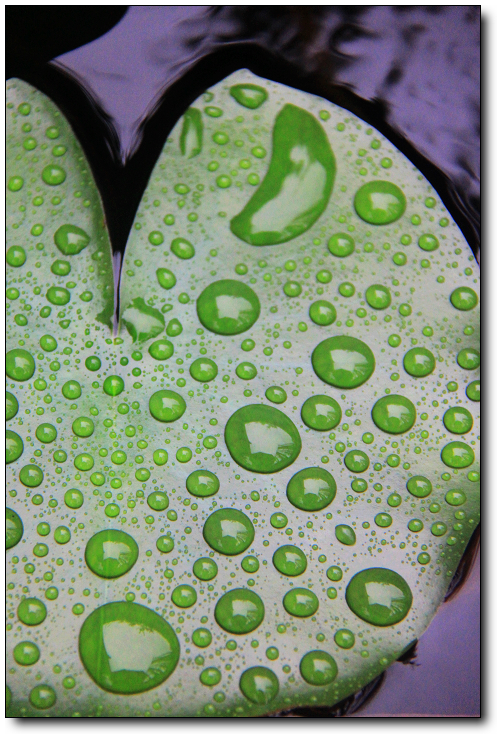

| 凝固的标本 |

|

|

|

|

|

|

|

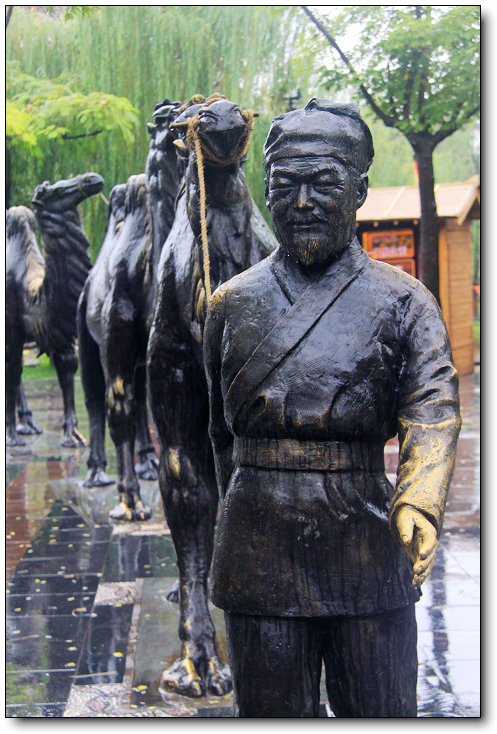

| 错乱了时间 |

[本文百度已收录 总字数:2812]