2019-02-12《野孩子》:从野蛮到文明的“反道德样本”

“但是,他逃跑了。”依塔德医生在给当地执政官写信报告“阿维隆野孩子”接受教育之后取得的成绩时,用这句颇感无奈的话作为结尾,但是,鹅毛笔写下的句子还没有干,野孩子“维克多”已经出现在窗外,他跑了出去拉着想再次离开的维克多说:“这是你的家,你是个不同寻常的人。”一旁的格林夫人也欣喜地说:“我的孩子学会回家了。”

把“野孩子”叫做“我的孩子”,把自己学习教育的地方叫做“家”,无论是依塔德医生还是格林夫人,从内心深处真的把这个曾经被遗弃在森林里、靠自己求生本能活下来的孩子当成了一个人,就像在维克多离开之前,依塔德医生对他说的那样:“你是一个有道德的社会人”,按照这样的命名,那么离开这个家再次去往森林深处就不再是回归自然,而变成了“流浪”——维克多曾经住在森林里,喝着溪水,睡在枯叶上,和没有进入这个文明社会之前一样,成为自然的一员,但是那个自然显然已经不是自己的家,生活方式看起来一模一样,但是带着依塔德医生“教育”的成果,他显然完全不适应纯自然状态的生活,所以会去农户家里偷鸡,所以走投无路时还会返回依塔德医生的“家”。

流浪的最终目的是回归,回到文明社会,回到教育状态,但是,当维克多又成为一个社会人,又将接受依塔德医生提出来的测试和训练,走上楼梯的维克多,在回望依塔德医生时,为什么目光中不是喜悦,也不是安静,而是某种无奈,甚至是伤感?一个已经成为“有道德的社会人”是不是还可能偷偷回到自然状态,在不受人类打扰的世界里自生自灭?走上了楼梯,却是一个悬疑的开始,而特吕弗在充满疑惑的地方终结了电影,似乎影像里的一切都不再提供一个现成答案,而正是这没有答案的结尾,把一个野孩子的故事推向了一种吊诡的命运中:接受教育是走向文明,而文明却可能是另一种野蛮。

“阿维隆野孩子”的命名本身就是文明世界对野蛮的一种表达,当在树林中采集野果的农妇发现了他,当三个猎人用猎狗和绳子将他抓住,当他被送进巴黎“国家聋哑研究员”,野孩子就是文明世界之外的存在,文明是以另一种野蛮方式将他带离了生存的自然世界。从这个意义上讲,文明似乎就是野蛮的对立面,而且文明是以侵入野蛮的方式破坏了自然。农妇捡拾果子的时候听到了怪异的声音,然后扔掉了篮子,她的逃跑不是为了躲避树林里“动物”的袭击,更多的是为了消除野蛮的危险,所以她指路带领着猎人重新进入茂密的森林,猎人们带着被驯化的猎狗,闯入了丛林,那个时候,真正野蛮的不是独自生活在树林里的野孩子,而是这些拿着猎枪的猎人,那些狗叫声是令人恐惧的,野孩子只能逃跑,而最后野孩子躲进洞里的时候,猎人们又用烟将他熏了出来,最后用绳子把他抓了起来——无论是猎狗猎枪,还是象征人类文明的烟火,都变成一种征服野蛮的工具。

野孩子生活在原始森林里,饮山涧的水,吃野树的果实,赤身裸体的他无疑像一个动物,这是野孩子最原始的一种身份属性,而当他被抓获之后,他就从动物变成了一个“怪物”,当地人把他关在谷仓里,他想逃跑于是被牵住了绳子,在村子里的时候男女老少都把他当成是一个像人又不是人的怪物,甚至当他被转到巴黎的国家聋哑研究院的时候,这种“怪物”的属性更突出表现出来,他不会说话用手抓食物,他不睡床喜欢在地板上,在雨天他会一个人淋着雨像是在享受,所以和依塔德医生一起的教授说他是“低等动物”,直接将其排除在人类之外。而更为讽刺的是,这个所谓的研究院里的工人竟把他当成一个展览品,让那些好奇的男人女人前来参观,并收取费用,“他每天吃什么?”“他会受洗吗?”参观者询问着,在他们看来,野孩子也是排除在人类之外,甚至作为怪物而成为被人命名的“商品”。

| 导演: 弗朗索瓦·特吕弗 |

从动物到怪物,一方面是人类对于野蛮的鄙视,另一方面又在实践着人类的野蛮,而且教授和医生对野孩子观察提供了另一条关于道德的线索,野孩子身上有大小15道伤痕,这些伤痕无疑是他独自生活在原始森林里与动物搏斗时留下的,但是在他的颈部位置发现了一道明显的缝合线,是锐器所伤导致的,所以他们推测这是人为留下的伤痕,很可能是有人用刀割伤了这个位置,唯一的可能是野孩子本来生活在人类社会,因为各种原因,有人要杀死他,之后被扔到了树林里,但是他并没有死,反而那道伤也慢慢愈合里,而野孩子从此生活在丛林里,成了一种特殊的动物。

虽然是教授和医生的推测,但是这一条伤痕留在他的身上,无疑是一种罪恶的烙印,也就是说,让野孩子成为动物,成为怪物,完全是反人性的结果,懵懂时留下的伤痕甚至被抛弃在丛林里,被当成动物捕获的命运,以及被当成怪物围观的现实,都是所谓正常人在他身上留下的反道德证据,在某种程度上也取消了他原本就有的人格和尊严。所以当依塔德医生决定收留他,决定对他进行教育,是让他回到人类社会,使他拥有人格和尊严,也正是从这一个意义上讲,野孩子走向了他的第三个阶段:人物。

|

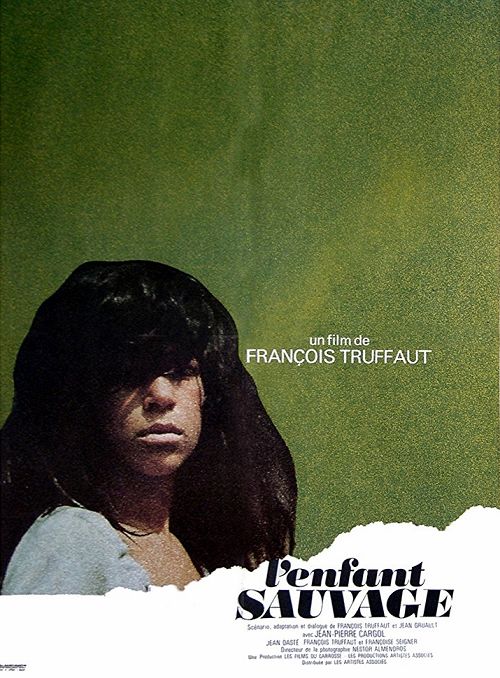

《野孩子》电影海报 |

拥有监护权的依塔德医生将他带到了巴黎近郊的住处,和格林夫人一起开展了对他的教育,他们给他剪去了长长的指甲和凌乱的头发,给他洗澡去除了身上发臭的味道,按照人类的规则开始改变他,于是野孩子有了第一次正常走路,第一次穿衣穿鞋,第一次打喷嚏,第一次喝牛奶,第一次坐在独轮车上感到快乐。所有的第一次都是他成为一个人的必经之路,尽管在其中有不合作,他挣脱他们的手,他在地上打滚,他不停地拒绝,甚至还咬了格林夫人的手,在用叉子吃东西的时候,趁人不注意又将用嘴巴直接去舔舐食物,但是在种种的举措中,野孩子的确像一个人。

而且,作为标志,他还拥有了属于自己的名字,由于依塔德医生发现他对于O的发音很敏感,于是有O发音的“维克多”便成为了他的名字,当野孩子被命名,他已经脱离了“阿维隆野孩子”的原始阶段,走向了属于自己的人生,接触了人类已有的文明:他开始对温度有了感觉,于是在天冷的时候自己开始穿上衣服;为了柜子里的牛奶,他在依塔德医生的示范下学会了旋转钥匙打开锁;从独轮车上获得乐趣,他主动拉起农庄里的男人为他推独轮车……

而这些或者是通过反复训练从记忆中获得的认识,当依塔德医生发现维克多对O这个发音感兴趣之后,便开始训练他的感知系统和认识系统:他要喝牛奶时,医生和夫人反复发出牛奶的读法,渐渐地,维克多也发出了尖利的声音,虽然模糊而短暂,但也变成了他的第一个音节;医生训练他的听觉,让他听敲击金属发出的声音,并让他用手触摸发音时的声带,还让他跟着击鼓制造声音;在黑板上画出剪刀、钥匙和锤子的形状,并和实物之间建立联系,然后让他记忆,让他识别;更进一步,把图示擦去,换成了相应的单词,然后让他记住,并选择相应的实物……对实物的认识是具体的,是感官的,而从实物到单词,到发音,则是抽象的,也就是在物与词之间建立一种对应,需要的则是某种知识,也正是在这个意义上,具有了“文明”的雏形。

维克多认识了锤子、钥匙和剪刀,知道了牛奶和水,也认识了那些字母,并能够用字母组合成单词——依塔德医生在喝牛奶之前摆出了“LAIT”的组合,然后坐在对面的维克多通过观察和实践,最后也摆出了这个单词,并且给农庄的夫人展示,维克多于是在得到了牛奶之后,也渐渐像一个真正的孩子走上了学习的道路。但是,在这一系列的教育中,在逐步走向文明的过程中,有两个关键点:一是,他所有的训练都有一个目的,或者都有一种诱惑,无论是牛奶还是水,只要维克多做对了,才能得到这样的奖赏,这是不是和动物的条件反射有着相似之处?第二,维克多虽然对O感兴趣,也知道了某一个声音对应的元音发音,但是自始至终他都没有发出一个完整的音,更不要说一个词,一句话了,也就是说,他具有认知能力,但是语言能力似乎还处在蒙昧期。

而依塔德医生拥有监护权之后,基本上是将他当成是测试的对象,或者是训练的一个样本——从野蛮到文明。依塔德医生如此做的一个前提是,他把维克多真正当成了一个人,但是在成为人之后,一切的教育却不是自然发生的,而是人为干涉和密集训练之后的结果,也正是这种合目的论的训练计划,使得维克多和医生之间,充满了矛盾和冲突:维克多会在发不出音而无法获得牛奶时,扔掉了牛奶杯以示不满;会在找不到相应字母的时候躺在地上打滚;会在一遍一遍地单词学习中扔掉字母……而失去耐心的依塔德医生也会“惩罚”维克多,那次维克多训练字母识别的时候,再次把它们扔了,依塔德医生便把他关进了柜子里,名之曰“干扰法”,而当医生再次打开柜子的门时,他发现维克多留下了眼泪——这是维克多第一次流泪,泪水里有悲伤,有委屈,有不解,也有怨恨,而这些情感似乎都超越了原始状态,成为人复杂情感的外部符号。

实际上,依塔德医生用奖励和惩罚两种方式进行训练,就是开始了对与错、善与恶的道德评判,也就是说,他的最终目的是要把维克多纳入到社会道德体系里,使之成为一个“有道德的社会人”,道德是文明的一部分,但是文明并非只是道德,或者说,把对错和善恶道德体系作为文明人的标志,还是一种狭隘的观念,而为了达到这个目的,依塔德医生最后竟然使用了“令人作呕”的办法:维克多通过识别单词拿到了正确的实物,但是依塔德医生却在他面前把东西扔了,然后强行将他关进了黑暗的橱柜里,颠倒对错,依塔德医生的目的只有一个:让维克多学会反抗,而当维克多在不解之中敲打橱柜的门时,依塔德医生终于打开了门,抱着他的头,对他说:“你的反抗是对的。”

医生故意颠倒了对与错的评判标准,也就是用作呕的方法和黑暗世界让作对事情的维克多体会到一种惩罚,只有这样反抗才会发生,而所有反抗的对象一定是不合理,甚至是错误的做法和观点,也就是说,依塔德医生故意让自己成为一个错误者,如此设置,是不是也是一种不道德?尽管这种作呕的方法很快就结束,尽管医生抚摸他的头似乎表达着歉意,但是对于维克多来说,也变成了一种伤害,甚至会成为另一种对人类的误解,对道德的误解。颠倒而刺激对抗,极端做法的背后完全将维克多当成了一个实验的工具,正是在这个意义上,这变成了人类的野蛮,就像格林夫人说的那样:“你把他唯一的乐趣变成了学习。”

一个从动物到怪物再到人物的野孩子,一个学会了穿衣喝牛奶用刀叉的孩子,一个知道字母、发音和识别的小孩,他完全被拖入到了人类所谓的文明社会里,而当以文明的名义去除野蛮,去除原始,去除自由,也意味着一种剥夺,剥夺了自由,剥夺了自然。而对于这个被人类命名“维克多”的野孩子,天性中依然是对于那一片丛林的向往,他总是喜欢喝着水看着窗外的山野,他喜欢爬上大树眺望丛林深处,他会在瓢泼大雨中尽情喊叫,他会对着满月像狼一样吼叫……那些水,那些山,那片丛林,那轮月亮和从天而降的雨,似乎才是属于他命运里无法剥夺的东西,只是在一个被命名了名字,训练了认知,划分了对错的所谓文明里,自然何去何从?最后维克多那一道悬疑的目光,也许也是特吕弗投射给现代文明最后的警醒。

[本文百度已收录 总字数:4508]