2025-02-12《墙》:爱在同一屋檐下

“妈妈,我回来了……”身受重伤的维杰倒在了母亲的怀里,他让母亲不要生气,他让母亲紧紧抱着他,他让母亲为自己祝福,最后慢慢死去。一个罪大恶极的走私犯,在生命的最后一刻选择回到母亲身边,这对于他来说是寻求最后的安慰和温暖,而这达到抒情顶点的场景也成为导演雅什·乔普拉对从恶到善救赎的注解:母亲原谅了自己的孩子,并用自己的爱化解了他的悲痛,但是母亲的形象并不只是一个母亲,在神庙门口上演的这一幕,也让母亲具有了神的意义,维杰是在神的面前忏悔了自己的所作所为,是神给予了他人世间最后的爱——从母爱上升到神爱, 雅什·乔普拉无疑站在信仰的立场给了维杰这个悲剧性人物最后的选择,但是维杰的悲剧性,或者整个家庭的悲剧性真的能通过这种爱得到化解?

维杰躺在母亲的怀里死去,维杰死在神庙的门口,但是维杰身后出现的是自己的亲弟弟拉维,他看到了这一幕,心里也一定在为哥哥死去而悲伤,也为母亲的宽容和爱而感动,但是在这个家庭内部的叙事之外, 雅什·乔普拉却构建了最后对立性的隐喻:维杰身为哥哥是危害社会的罪犯,在信仰的意义上得到了救赎,但是他的身份是导致对立必然的原因,因为身后的弟弟拉维在家庭之外则是一名警察,而是就是在这次的行动中开枪打中了维杰,尽管拉维是在万不得已的情况下开的枪,尽管拉维还试图用亲情让维杰回头是岸,但是走私犯和警察的对立无法在这场生与死的追逐戏中化解,或者说,兄弟之间的亲情可以化解怨恨,但是社会性身份永远无法让他们走向和解:在代表正义的警察面前,邪恶之代表的罪犯必然会走向不归路——这是维杰真正的悲剧所在,在社会制造的对立面前,爱和信仰其实根本无法拆除他们之间的这道墙,雅什·乔普拉只是以一种普遍的、泛化的善完成了对悲剧一种抒情性的归一。

雅什·乔普拉当然表达了一种善意,而这也是他对上世纪70年代印度社会问题的一种影像化解决策略。70年代的印度处在时代的变革之中,就在电影上映的这一年,印度总理英吉拉·甘地宣布国家进入紧急状态,他以非常手段平息了国内动乱,从而开始了发展经济。国家的非常手段是这个时代社会变革的一个面向,而《墙》也是一种以非常手段解决社会问题的文本,扮演哥哥维杰的是宝莱坞一米八的演员阿米特巴·巴强,他被称为“印度的成龙”,是印度银幕上“愤怒的青年”的代表——不仅仅是扮演的角色是“愤怒的青年”,在现实生活中他也经常批评政府,《墙》无疑是他两种身份的合一,所以维杰的命运其实折射的就是印度社会存在的痼疾,这其中有贫富分化,有权力腐败,有暴力犯罪,雅什·乔普拉将这些社会现象糅合在一起,通过一个家庭“兄弟阋于墙”的叙事来寻求对立的解决——这种叙事明显受到了《印度母亲》的影响:一样是父亲的缺失,一样是母亲独自抚养孩子,一样是兄弟走上不同的人生道路,也一样最后完成了回归。

雅什·乔普拉对于《印度母亲》的借鉴,也在电影的主题上突出了“印度母亲”具有的象征意义,在《墙》里最后维杰倒在母亲怀里是一次“回来”,这个结尾所呼应的则是开头:身为副督察的拉维在这次追捕走私犯的行动中立功,他被授予勋章,但是拉维面对众人认为自己取得的成就离不开母亲,母亲才是真正的英雄,于是他把勋章送给了母亲。维杰最后死在母亲的怀疑,拉维将勋章送给母亲,“母亲”在兄弟之间形成了联结,“母亲”所具有的意义就是宽容,就是爱,甚至也是正义。父亲被逼欠下和解书当了罢工者的叛徒,一家人陷入了生活的困境,为了独自抚养两个孩子,母亲去工地干苦活,但是虚弱的她累到了,最后被工地辞退;她只好让维杰放弃上学,把这个机会给了拉维,维杰从擦皮鞋开始,承担起了家庭的重负;一个接受教育,一个在社会中锻炼和成长,两个人的人生由此走向了完全不同的道路,但是母亲一直教导他们要赚干净的钱,“我希望你不做不该做的事。”母亲就是这样对维杰说的;当拉维成为了警察并知道了维杰已经成为了走私犯,母亲一怒之下离开了维杰用非法所得为她买的住房,她对维杰说的一句话是:“你还是不够富有收买你的妈妈。”而当最后维杰回到母亲身边,她再一次选择了原谅,即将死去的维杰,在她的眼里不再是走私犯,而是自己的骨肉,只有母爱才能让他释然地走向死亡。

| 导演: 雅什·乔普拉 |

母亲是慈祥的,是善良的,是无私的,是伟大的,这就是雅什·乔普拉所强调的“印度母亲”的神圣性,但是在这个“兄弟阋于墙”的故事里,母爱的伟大力量是一种调和剂却不能彻底解决问题,这是一种外在性的社会制度和权力结构导致的矛盾和对立。父亲阿布德鲁是第一个牺牲者,身为矿场的罢工领袖,他带领工人反对老板的专制,反对社会的贫富不公,他是反社会的英雄,但是当他看到老板给他的那张家人合影,选择了放弃,因为家人因自己受到了威胁,他的“革命”只能将他们推向深渊,于是他作为代表签下了和解书,也因此他成为了叛徒,一个英雄成为叛徒,无法接受的阿布德鲁离开了家人,选择了在火车上流浪,再也没有回去,最后变成了“活死人”。为了家人,父亲对社会的反抗变成了妥协,个体无法改变权力,这就是社会性的悲剧所在,而这个悲剧性又在兄弟的不同人生之路对立中更淋漓尽致地表现出来。

维杰为了拉维放弃了学业,过早地进入了社会,他桀骜不驯的性格在社会的成长中表现出来:在擦皮鞋的时候,有人将钱扔给他,维杰说:“我不是乞丐。”那人无奈只好捡起钱递给了他;母亲在工地被辞退,维杰闻讯拿起砖头就朝工头扔去;母亲要去神庙祈祷,但是维杰却拒绝进去,因为母亲说:“你扔石头无法改变命运。”维杰也不想通过所谓的祈祷改变命运——直到长大成人,直到混迹于黑社会,他也没有进过神庙,只有在最后得知母亲得了重病,他才第一次踏进神庙,为母亲许愿;而当他成为码头搬运工之后,更是拒绝提供保护费,成为第一个敢于反抗的人,最后又凭借自己的实力打败了工头彼得和他的手下,当他用钥匙亲手打开那扇门,外面的码头工人欢呼,“维杰,万岁!”的呼声让他成为了英雄——和父亲阿布德鲁当初成为罢工的领袖一样。而当父亲从英雄变成叛徒走向了悲剧,维杰也一样从英雄的神坛跌落下来,走上了一条不归路,维杰是继父亲之后成为被社会制造的另一个悲剧性人物。

他被走私集团的大卫看中,凭借着勇敢和机制,维杰成为了挑大梁者,当然他知道自己从事的是非法之事,但是他这样做是为了改变自己的命运,更是为了让母亲生活得更好,那些非法赚来的钱终于让一家人住上了豪华的别墅,改变了贫穷。但是维杰并不能真正改变命运,在这里走向非法之路的他遭遇到的对立就是拉维为代表的法律。拉维从小接受教育,和维杰不同的是,他的命运由此得到了改变,但是这种改变背后的主导力量并不是个体的颠覆,而是一种妥协:拉维在找工作时遇到了许多的不公,他的岗位被总经理的妹夫占有,而一个比他更穷的毕业生因为照顾家人在招聘时迟到,位置就给了拉维,拉维于是将这个机会给了这个穷人,“这个世界是一个多层的橱柜,有不同的抽屉。”这是拉维对社会不公的感叹,穷人只能在最底一层的抽屉里,永远无法达到最上一层,但是,拉维最后却得到了警察的工作,这无疑是对他最底层抽屉命运的改变,但这是他通过努力获得的?不是,是因为女友薇拉的父亲是一名警察官员,所以他得到了这个工作,薇拉一家在社会上层的抽屉里,拉维是因为爱情离开了那个属于自己的抽屉,爱情可以改变命运,但是对整个社会来说,这是偶然的,是随机的,甚至只是一种运气而已。

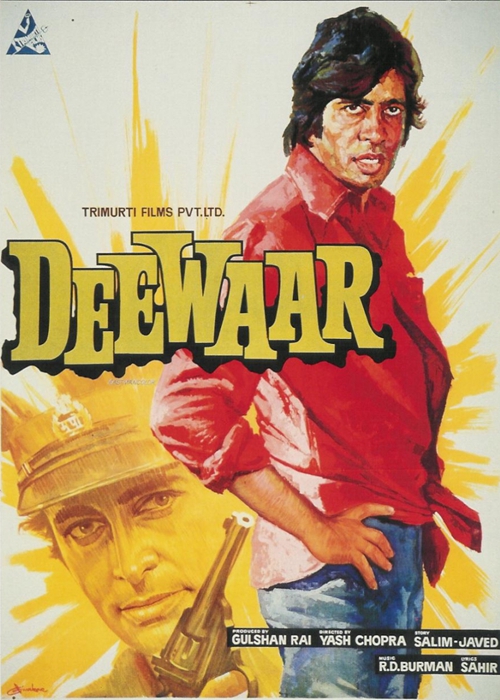

《墙》电影海报

当拉维成为了警察,这种身份具有的社会性意义就是站在了罪犯的对立面,所以兄弟之间的命运不同就转变为社会身份的矛盾和对立,看起来他们的对立在兄弟之间的亲情中博弈,但实际上就是表现为社会性无法根除矛盾的反映。拉维知道哥哥维杰是一个走私犯,他起初并不想接这个案子,但是当他在执行任务时开枪打中了一个仅仅为了家人不挨饿而偷面包的小偷时,他的观念发生了改变,他认为要化解社会的不公需要自己发挥作用,而警察的作用就是打击罪犯建立正义,所以他主动接受了这个案子,并在母亲面前让维杰签署自首书,而拒绝签字的维杰将一切问题又归结为社会:“这应该让陷害父亲的人签,让辞掉母亲工作的人签,让在我的手臂上纹上‘叛徒的儿子’的人签。”但是拉维对他的回答是:“自己的罪恶无法通过别人的罪恶而减少。”这是兄弟之间对立白日化的表现,他们之间的矛盾已经不可调和,而这就是那面永远无法拆除的墙,“这就是立在我们之间的一堵墙,只要这堵墙在,我们就无法生活在同一屋檐下。”

从一开始,维杰和拉维之间的墙来自于家庭的变故,但是渐渐的,他们之间的墙变成了社会问题的象征符号:一个接受教育,一个混迹社会;一个逐步走向上层,一个还在底层的抽屉;一个高举正义大旗打击罪犯,一个则通过非法获得钱财……他们之间的矛盾不可调和,但是造成这一切的不正是这个社会?或者说,他们之间的命运还会有不存在那堵墙的可能?所以墙并不是之后建立起来的,它一直在,而在社会性身份警察和罪犯的对立中越砌越高,就像维杰在得知母亲生病之后第一次走进神庙,与其说是祈祷不如说是对社会的控诉:“母亲为什要这样痛苦?父亲为什么会变成活死人?”而当他的红颜知己阿妮塔被杀,当自己无法逃离法律的严惩,对社会的控诉还应包括他们,而面对社会无法根除的不公,他也只能通过更暴力的手段复仇,这个世界没有所谓的正义,只有被暴力左右又制造了暴力的反抗,也只有永远无法回头的决绝。

维杰的护身符是那块“786”的徽章,拉维的功名则是那块勋章,徽章和勋章构成了他们之间永不被拆解的墙,只有在最后面对同一个母亲的时候,他们才回到了兄弟的世界,但是躺在妈妈怀里死去的维杰,死在拿着枪的拉维手上,对立的悲剧以死亡的方式被化解,那面墙永远不会坍塌。

[本文百度已收录 总字数:4031]