2019-02-20《情杀案中案》:谜底只能由自己揭晓

“马苏,是她让我杀的。我之所以杀死达波拉,是因为她已知道了一切,而鲁伊辰,是因为他企图敲诈我。名单上的下一个,本该是弗塞尔……”在威廉姆广场的电话亭里,卡先生对着电话那头的纳氏侦探社的人说,作为弗塞尔的律师,当他自己最后揭晓这个案中案的谜底,他已经成为了罪犯,而被监听的录音,使这个悬念丛生的案件大白于天下。

杀人犯自己道出了一切,案件已无悬念,最后的问题似乎是如何将罪犯绳之以法。但其实,这也不再是个问题:当卡先生说完这一切,他望了望本来安静的街道和广场,发现警察已经慢慢围拢过来,而这一切也在他的意料之中,于是,在未被抓捕之前,卡先生拿出了自己身上的那把枪,然后对着自己的脑袋,扣动了扳机,一声枪响,才最终将这个案中案推向了最后的结局。于是,唱诗班的孩子们唱着圣歌,于是弗塞尔和秘书芭芭拉幸福地举行了婚礼,当伯朗准备拍照的镜头盖掉落在地上,孩子们伸出脚来回踢着它,仿佛游戏一般,把这个扑朔迷离、血腥的案件彻底解构了。

为什么本来充满谜团的案件最后由凶手自己揭露?为什么真正在幕后操纵一切的他最后选择自杀?“为什么”的背后是一种逻辑,而逻辑无疑是破解疑案的推理关键,所以卡先生的所有行为其实都是为了让这个案件在“反转”中具有某种形式意义,而这似乎也正是特吕弗拍摄这部电影的唯一意义:“我唯一的愿望是在技巧上下工夫,用一种迂回的手法把简单的事物表现出来。”他认为,这部电影“并非揭露时弊,暴露内幕”,而是“一部供人开心的周末电影”。虽然又是一部向希区柯克致敬的电影,但是特吕弗并不是要运用费脑的逻辑来展现自己的能力,甚至他故意舍弃了逻辑成分,让这部电影只是在电影语言营造反氛围里具有悬疑电影的影子,而内核便是轻松,便是开心。从第一个镜头开始,这种基调就已经被奠定了:芭芭拉走上街,身旁是一条跟随着的狗,她迈着自信的步伐,面带微笑地去上班,伴随着轻松欢快的音乐,女人和狗就是走向开心的一天。而最后,伯朗的镜头盖掉落,孩子们做游戏一般在结婚仪式上嬉戏,也呼应着开头,于是,这部电影在女人、小狗、孩子、婚礼和游戏中,成为特吕弗电影生涯的最后一部电影——一年后的秋天他即因脑肿瘤在巴黎逝世。

身患疾病逝世,当然不是特吕弗可以预料的,展现缜密的逻辑推理,也不是他所擅长的,甚至在电影里,芭芭拉预感到卡先生的矛盾,在他认为弗塞尔真的是杀人凶手的时候说:“他也许想以此证明自己的能力。”所以这也成为特吕弗的一种否定态度。但是,案件引发悬疑,案件出现的死亡,却需要用电影本身来解读,就像那一晚弗塞尔和芭芭拉在山上,俯视灯火辉煌的小镇时说:“疾病或自然死亡都残酷而不公平, 但, 是真实的;一旦是罪行或是谋杀, 死亡就变得抽象,找出答案也变得重要了。”

找到答案是为了不让死亡变得抽象,而是为了让它真实,沿着这样的思路,特吕弗就是要让答案出现以对应死亡的不公平,只有案件真相大白于天下,只有凶手被绳之以法,只有让无辜的人洗清冤屈,这才是公平的,所以最后的谜底必须被揭开。但是很显然,用这种完全是目的性的思路构筑一个悬案,或者省略逻辑用艺术手法来展现公平,其实是机械的,甚至卡先生最后自揭谜底,最后自杀赎罪,完全取消了先前营造的悬疑气氛,甚至当用逻辑来回忆整个过程,就会发现里面破绽百出。

| 导演: 弗朗索瓦·特吕弗 |

特吕弗的确是设置了一个又一个的悬疑,在通往谜底的道路上他真的花费了很大的经历。一开始在湖边的沼泽地上,打猎的男子对着猎物打响了猎枪,一声,两声,之后他的后面出现了一个人,猎人回过头,对了一句“是你”,于是再一声枪响了,只不过不是从他的猎枪里响起,是身后的男人射中了他的脑袋。一起谋杀就这样发生了,死去的人叫马苏,是伊甸剧院的经理,第一个问题是:谁杀死了马苏?临死之前他说出“是你”,很明显这个举枪打死他的凶手是他认识的人,而且在这样的场合看到他出现显然有些意外。

这是唯一的线索。但是随着弗塞尔打猎回来,随着妻子从尼斯打来电话,随着警察把他带到警察局,问题似乎没有了多少悬念,弗塞尔是马苏的朋友,而且那天是在打猎,而且从死者身上的子弹来看,他也不是自杀,因为这种子弹是六弹的猎枪所发,马苏的枪只有三弹,弗塞尔的枪是六弹,甚至现场马苏的马辆车上还留着弗塞尔的手印——在枪声想过之后,特吕弗的镜头里,那个拿着猎枪的人的确把马苏没关的副驾驶的门关上。一切都指向弗赛尔,而否定马苏自杀的还有一个暗处的证据:马苏的哥哥是个神父,信仰上帝的人是不会选择自杀的。

|

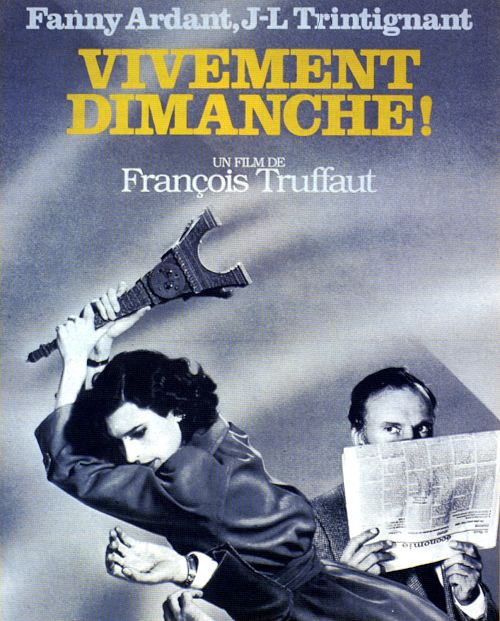

《情杀案中案》电影海报 |

第二点可能有点牵强,但是从第一点来看,弗塞尔当然嫌疑最大,而且在弗塞尔的公司里,他接到了神秘电话,那边有个女人一口咬定他就是凶手,因为他的妻子玛莉是马苏的情妇,他是因为怀恨在心而动了杀机。但是弗塞尔却否认自己是凶手。所以这第一个问题其实还没有真正的答案。但是显然,弗塞尔是自己否认的,他没有充分的证据表明自己的清白,无论是打猎还是关门,都没有不在场的证据,更为不利的是,玛莉提前从尼斯回来了,在家里弗塞尔和玛丽大吵了一顿,之后警察来到家里带走了弗塞尔,而玛丽躲到了楼上的房间了,等到弗塞尔晚上从警察局回来,在和卡先生告别之际回到家里,发现玛丽已经是在了卧室里,头部中枪。

玛丽之死是弗塞尔发现的,而且那时卡先生也已经回去,所以这个杀人案又指向了弗塞尔,和杀死马苏的动机一样,他因为怀恨在心,所以又杀死了玛丽。这是正常的逻辑推理,但是就是这样的逻辑,显示出凶手的高超之处,而弗塞尔无法自证清白,所以他唯一想到的便是逃跑,于是另一个人物出场,就是弗塞尔的秘书芭芭拉,她为了还弗塞尔清白,决定着手调查这个案件。他连夜赶往尼斯,调查和玛丽有关的男人,在卡里巴尔迪旅馆的813号房间,半夜里纳氏侦探社的人员偷偷潜入期间,被芭芭拉发现之后,又有了新的线索,她从纳氏那里得知有人要他们调查玛丽,但又拒绝告知客户的信息。回到公司后,芭芭拉将这一情况告知了弗塞尔,接着他们想要进行第二步调查,那就是马苏的伊甸剧院,电话打过去是收纳员接的,凑巧的是,他们听出来那人的声音就是那个在电话中说他是凶手并威胁他的女人,于是,芭芭拉又去了,调查得知这个收纳员叫达波拉,也是马苏的情妇。

但是芭芭拉发现达波拉总是和一个男子在一起,那天芭芭拉发现他们上了四楼,于是弗塞尔潜入了四楼,被正上楼的男子撞见,两人发生冲突,芭芭拉趁势将男子打昏,在躲避了之后赶来的警察后,弗塞尔告诉她的是:“我敢肯定他就是杀人凶手。”因为这个男子曾经神秘地来到弗塞尔的公司打听野营帐篷,她甚至在报纸关于这起案件的报道中,看到他在一张照片的隐秘处,很显然,他和案件有关,但是在马苏的葬礼上,芭芭拉却看见了他,额头上的伤痕证明他就是当晚被他打伤的男子,但是男子是个神父——特吕弗没有交代,可能的情况是,男子其实是马苏的哥哥,就是那个神父,正是因为他的身份,马苏才被排除了自杀的可能。

男子是神父不是凶手,案件再次陷入迷局。接着芭芭拉又开始调查那晚男子送达波拉经过的那个街区,那里都是妓女,而据称这里就是“红天使”的地盘,而这个“红天使”也出现在尼斯,芭芭拉当初去那里调查的时候,本来是想找到玛丽在尼斯开的美容店,但是美容店的地址却变成了“红天使”——原来他们就是一家,所以芭芭拉的疑问是:达波拉和红天使有什么关系?玛丽的美容店又为什么变成了“红天使”?她假扮成妓女,被地盘上的老鸨发问时带到了老板面前,老板是鲁伊辰,正当芭芭拉想获取红天使的信息,找出马苏、达波拉和玛丽之间的关系时,他看到有人进入了鲁伊辰的办公室,在争吵之后那人打死了鲁伊辰,当那人离去芭芭拉扶起鲁伊辰,鲁伊辰的最后一句话是:让达波拉小心。但是芭芭拉没有救下达波拉,她走进剧院,当走出来的时候,背部已经插了一刀。

马苏死了,玛丽死了,鲁伊辰死了,达波拉死了,命案一件接着一件,随着芭芭拉调查的深入,或者说,随着特吕弗在电影上的一步步推进,其实并非是更突显了悬疑,而是更证明了弗塞尔的清白:他没有杀人,因为不管是鲁伊辰还是达波拉,他们死去的时候,芭芭拉都是证人。那么谁是真正的凶手?这个疑问在最后卡先生自杀被揭晓之前,特吕弗其实又设置了纯属电影语言的“迂回”,甚至将观众带入到迷局中:芭芭拉回到弗塞尔那里,弗塞尔说自己不能证明清白只能一逃了之,却不想芭芭拉要让他带着自己走,原来一直以来芭芭拉就爱着他,尽管他有了妻子,尽管他在她面前总是颐指气使,但是爱情的奇妙就在于此,芭芭拉说:“你是否看不起我?我知道我不是装着假睫毛的金发美女,但是,你难道不知道我做的一切都是因为我爱你吗?”

于是弗塞尔拥抱了她,两个人沉浸在最危险却也是最浪漫的夜里,但是当意味爱情就这样变成了现实的时候,芭芭拉却对他说:“我知道真正的凶手了。”于是他打开了公司的门,进来的是沙警官带领的一帮警察,于是在弗塞尔“你真卑鄙”的咒骂声中,他被逮捕了。这是一个反转,爱情原来只是一个陷阱?在警察局里,卡先生终于来了,沙警官在弗塞尔面前说出了和玛丽有关的信息,然后电话响了,弗塞尔和卡先生都开始紧张起来,当芭芭拉假装沙警官的电话在他们耳边响起的时候,卡先生甚至将两支烟都塞进了鼻孔里,破绽百出中,似乎已经显示了最后的答案,而这时再次出现反转,原来这一切都是一场计谋,不仅是沙警官和芭芭拉,弗塞尔也参与其中,目的只有一个,让真正的凶手卡先生露出马脚。

卡先生最后在电话亭里的通话说明了一切,而怀疑卡先生是从何时开始的,最明显的线索是那次芭芭拉去找卡先生,卡先生不在,芭芭拉走进了他的办公室,在门口看到了“美容店转让”的陈旧纸条,然后偶然在那一排书的后面发现了一个秘密空间,里面有他和玛丽的合影,当然也有其他证明和本案有关的证据。所以从这个秘密里芭芭拉发现了卡先生背后隐藏的动机,也正是由于此,她和警方、和弗塞尔联袂上演了这个骗局,最后揭露了这个案中案的真相。

从最初的悬念迭生到最后的彻底揭露,其实还是有点头重脚轻,特吕弗似乎要急于给电影赋予一种犯罪片的情调,刻意在技术上制造迂回的意境,但是在缺少了逻辑支撑的情况下,这个案件看起来更像是闭门造车的东西。弗塞尔不是凶手,既没有直接的证人,也没有最有力的证据,卡先生是凶手,除了芭芭拉发现的那个秘密空间,发现里面和玛丽有关的东西,并没有直接的证明,如果不是卡先生最后在电话亭里说出真相,这个案件能真相大白?更深一步,卡先生在电话亭里其实说出了自己犯罪的原因,那就是为了女人:“我毫不后悔,因为我不属于男人世界的一员。我所做的一切,都是为了女人。因为我喜欢看她们,触摸她们,闻她们身上的气息,和她们共享人生的乐趣。女人是富于魔力的,而我则变成了魔术师。”喜欢女人,所以和玛丽暗中勾搭,因为玛丽是马苏的情人,所以杀了马苏,但是为什么又杀了玛丽,杀了达波拉?如果杀鲁伊辰是因为金钱关系,还有一点可以理解,但杀了马苏成为了玛丽的情人,为什么还要杀了玛丽,仅仅是为了栽赃于弗塞尔?又为什么杀了达波拉?她也是马苏的情人,和自己也没有什么厉害关系,卡先生也不是为了这个女人,而且不杀达波拉可以让他更有利,因为达波拉一口咬定是弗塞尔杀死了马苏。

而从那个计谋来看,也缺少必要的铺垫,芭芭拉是偶然知道有这个通道的,如果卡先生不说,她怎么知道这一切和案件有关?而且并没有任何证据证明卡是杀死了所有人的凶手,况且,最后在警察局装作是沙警官的妻子,电话里也没有任何线索,杀死了四个人的卡先生怎么这么没有定力,竟然将两支烟都放进了鼻子里?最后卡先生有什么必要在电话里说出真相?仅仅是因为自己完成了任务,仅仅是满足了自己得到女人的心愿?还有更多的逻辑问题:既然弗塞尔成为了最大嫌疑人,怎么可能还能躲在公司里,而且还能出入自如进入达波拉的四楼房间?那个在卡里巴尔迪旅馆和芭芭拉相遇的奇怪男子又是谁?为什么马苏的哥哥是神父自己就不可能自杀?

很明显,特吕弗不是在逻辑上打造悬疑电影,而是在技术上表现迂回,而在非逻辑支撑起来的案中案里,特吕弗似乎重点刻画的是在案件调查中上演的那段感情,芭芭拉遭到谩骂,甚至可能被解职,却一心为弗塞尔洗净冤屈,这的确是爱情的力量,但是这种爱情在整部电影里看上去更像是单恋,芭芭拉为心爱的人出生入死,而弗塞尔似乎并没有过多的流露,最后在计划中他们相拥,有一点两情相悦的感觉,不然如果仅仅是因为计划,是不可能拉灭点灯进入实质意义的肉体对话,但是仅仅于此,还是显得单薄,而最后他们携手在教堂里举行婚礼,更显得有点突兀。

情杀案中案,是凶案戏中戏,是爱情计中计,但不管如何,在这个具有悬疑和犯罪外壳的电影里,特吕弗的确营造了轻松的氛围,没有时弊,没有内幕,甚至没有逻辑推理,一切顺着情节走,一切都在剧情里,因为最后凶手会自己站出来,因为谜底会由自己揭晓。

[本文百度已收录 总字数:5315]