2019-03-08《法国香颂》:爱情就像副歌部分

又名:“人人都唱这支歌”,或者叫“老调重弹”,这是一首怎样的歌?当乔迁之喜的狂欢散尽之后,卡蜜儿的父亲拿起一张唱片,久久凝视:“这是熟悉的旋律,你们有谁听过这首歌?”于是放进留声机里,那音乐徐徐响起,在歌声的世界里,派对上的冲动和矛盾,误解和虚伪,混乱和迷失,似乎都在那一刻烟消云散。

“你们有谁听过这首歌?”当父亲面对镜头问起这个问题,当他播放其这首熟悉的歌,一种场景的转换就已经开始,从故事变成对话,而且面向观众的对话,无疑将电影变成了戏剧,而且拆离了与观众之间的隔阂,一种间离效果发生了,观众会如何回答问题?一种悬疑其实根本不需要回答,因为这是一首老歌,因为这是人人都会唱的歌,因为这是表达普遍情感的音乐,而这个开放的结局对应的是片头:一个女人的声音传来,“好,我们走吗?”“你行吗?”“你们听到我说话了吗?”在黑屏中,在字幕里,似乎悬疑开始了:谁在说话?她在问谁?

似乎期待一个回答,而当回答被省略的时候,是不是也像结局一样,不需要一个答案?开头和结局,似乎都游离了故事,似乎都在一种开放中书写,这是雷乃的计谋,问题和回答被隔开,不是一种隔阂,而是不需要回答,而不需要回答的意义就是把对话搁置在融合的环境中,人人都唱这首歌,它属于你属于我——就在父亲把唱片放进去之前,在狂欢派对上的所有人都唱起了歌,那时,卡蜜儿终于在男友马克的谎言被揭穿之后,和同是患上抑郁症的西蒙靠在一起;卡蜜儿的姐姐奥戴尔也终于走出了租房骗局的痛苦,她抱住自己的丈夫说:“没有你我不能活。”而丈夫也抱着她:“你是我的小狼,这就是生活。”而和妻子分开的尼古拉斯则拨通了妻子的电话:“我不希望你离开。”卡蜜儿和西蒙、奥戴尔和丈夫、尼古拉斯和妻子,都找到了他们对于爱的答案,在充满爱意的世界里,那唱出的歌里却是这样一句歌词:“爱情就像副歌部分。”

三对爱人,都在寻找真正的爱,对于他们来说,都经历了曲折,都有过误解,甚至还有貌合神离的故事,当他们化解矛盾,当他们走到一起,就是阐述了爱情的意义,可是,爱情只是副歌部分,那么主歌部分是什么?雷乃似乎是故意而为之,爱情的确支撑起了故事的框架,但是他的目的似乎不在于叙述几个平庸的故事,他需要的是用创新的形式找到合适的表达方式,需要的是打破电影结构的勇气,需要的是面的镜头前的“你”——所以,从这个意义上说,雷乃正是用歌唱的方式让电影重返舞台,重要的不是爱情为主的内容,而是形式意义上的解构和建构。

| 导演: 阿伦·雷乃 |

紧扣“人人都唱这支歌”片名,雷乃就是用歌声来表达每个人的心理活动,内心世界没有隐喻,没有象征,它们都在歌声里被传递出来:当尼古拉斯来到巴黎找到了曾经喜欢的奥戴尔,在奥戴尔家里和她共叙往事,当时奥戴尔让丈夫去泡咖啡,在厨房里的丈夫看着他们,于是对着镜头唱起来:“你就这么随自己沉沦在他的游戏中,在角落里我顶住怒火,静静看结局。”当尼古拉斯告别,希望奥戴尔为自己的弟弟寻找一份工作时,奥戴尔的丈夫似乎也耿耿于怀,而此时的奥戴尔唱道:“我们各自戴着面具虚伪地生活。”当在办公室里接见前来求职的尼古拉斯的弟弟时,她没有留下他,而此时她又唱起:“我们各自戴着面具虚伪地生活。”而总是怀疑自己生病的尼古拉斯找不同的医生看病,当医生说没有问题的时候,他也是通过歌唱来表达自己的不安:“我病了,完全病了,像妈妈离开时一样。”本来尼古拉斯想要找合适的公寓,然后将自己的妻子和孩子接过来,但是之后他因为自己的身体,因为在巴黎的遭遇,情感发生了变化,当对前来巴黎找他的妻子说:“等我安定下来再接你们。”此时的妻子则唱道:“我们疯狂的爱情只剩下一堆灰烬,我宁愿死也不投降——那就试着去了解。”

可以说,人与人之间所发生的各种关系,所面对的各种问题,雷乃都通过他们的歌唱来表达,里面有自我的安慰,有对他人的态度,有内心的波澜,当每个人都活在自己歌声里的时候,是不是真如奥戴尔所唱“我们都戴着面具虚伪地生活”?他们唱“会哭的男人才是好男人”,唱“心脏是个水泵”,唱“小小不幸是过眼云烟”,唱“女孩裙下风景让男孩一生虚度”,而这些歌曲其实并非是演员现场所唱,而是雷乃选择好的原声带被播放出来,然后演员根据歌词唱出来,再配以肢体和表情,便成为了一种表演。这种表达方式可以延伸出两条线索:演员都在演绎歌曲里的感情,他们只不过用现实生活去注解;第二,歌曲是老歌,在老歌重弹的故事里,其实他们所演绎的也是一些共性问题,比如夫妻的矛盾,比如谎言,比如暗恋,也就是说,故事所传达的是普遍性矛盾。

|

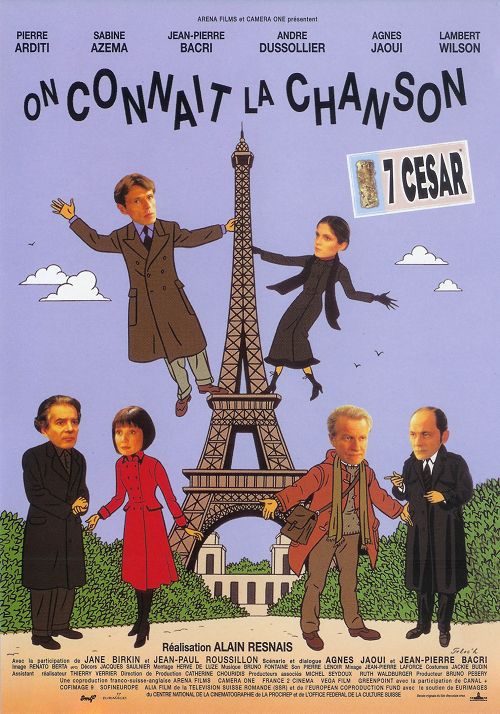

《法国香颂》电影海报 |

如果单纯从内容来看,三对经历了分离与重合的情感,似乎都指向奥戴尔的那句歌词:“我们都戴着面具虚伪地生活。”唱出这句歌词的奥戴尔本身也在这样的虚伪中,她对于尼古拉斯弟弟的态度和在尼古拉斯面前的说法产生了矛盾,而她和丈夫之间也存在着谎言,表面上爱意浓浓,可是彼此都充满了怀疑,而在对待租房问题上尤其出现了分歧,丈夫说她下决定太快了,而奥戴尔却不顾反对,在马克的租房代理那里找到了视野开阔的一套房子,而她在尼古拉斯面前说起婚姻生活,用了“平淡”两个字,一种无奈,“我只是烦他什么事都要我做决定。”而和丈夫在一起用餐的时候,也是貌合神离,关于羊奶酪,他无法读懂她的心,她也没有理解他的想法,以致于奥戴尔看着邻座感慨:“我没有无话不谈的朋友。”

而奥戴尔的妹妹卡蜜儿的男友马克呢?更可以说是虚伪的代名词,他是在等奥戴尔去看房的时候,遇到了卡蜜儿,那时候因为感冒难受,马克不停地擦拭着流下来的眼泪,但是这一幕在卡蜜儿看来,却变成了伤心,也正是这种先入为主的想法,卡蜜儿一直觉得马克是重情的人,而马克在此后也从来没有解释那只是一场普通感冒,所以在两个人看房时,卡蜜儿就产生了对他的爱意,歌唱中甚至是“那就到我的怀抱里吧”的渴望。他成了自己的男友,在进展很快的爱情里,卡蜜儿以为看到了自己幸福的模样,但是却一次次尝到了伤心的滋味,她在论文答辩的时候突然难受,马克捧着花却不知如何是好,当卡蜜儿再次患病的时候,他只是机械地拿着糖给她吃,因为他认为卡蜜儿得了低血糖,终于卡蜜儿愤怒了:“糖糖糖,这难道是唯一的办法?”

马克真正的虚伪在于介绍那间公寓的时候,隐瞒了重要信息,卡蜜儿第一次被马克带着去看房,她从落地窗看到了外面的希望,看到了底下的城市,这样的视野当然符合她和姐姐的期望,但其实,它的对面正在实施一个项目,而这个项目实施之后,光线将被遮挡,视野将不再开阔。马克隐瞒了这个信息,他只想把房子租出去,只想着利益,于是在最后被西蒙揭穿之后,卡蜜儿也终于认识到了他虚伪的本质,和第一次见面时的感冒一样,变成了一种以病态开局的爱情。

虚伪就是一种病态,而在这个病态的现实里,还有尼古拉斯的疾病、卡蜜儿和西蒙的忧郁症,疾病带来的是不安,是伤痛,而寻找爱的过程中就是一种治疗,西蒙喜欢做导游的卡蜜儿,他们也一样喜欢历史,但是一直没有机会表白,他甚至也虚伪地告诉她自己为电台写稿,而隐瞒了自己房产代理人的身份,当卡蜜儿和马克在一起之后,他又总是被马克训斥,但是他对卡蜜儿的心不变,也终于在一次次接触中找到了共同话题,而最后他揭露了马克的阴谋,并告诉卡蜜儿自己也患忧郁症四年了,“幸福的时候会缓解。”当卡蜜儿终于知道自己爱着西蒙的时候,她果真在幸福中不再感到难受。而奥戴尔因为自己的虚伪,所以她想法设防让自己变得善良,一个老人在街上摔倒,她主动扶起她请他喝咖啡,还陪着他去看望医院里的孙子和正要分娩的孙媳妇,之后送了鲜花和巧克力,甚至还开了支票给他们,这些举动完全超出了正常逻辑,连老人的孙子也找她问她为什么这么善良,而奥戴尔在歌唱中自语:“也许我真的是一个疯女人。”

而奥戴尔的丈夫似乎也无法忍受这样的婚姻,他和另一个女人在一起,并且希望在派对上直接告诉奥戴尔自己要离开了,但是当马克的阴谋被揭露,当奥戴尔又找到了丈夫身上的温情,似乎他们之间的隔阂也消失了,终于在“这就是生活”中化解了。这其实缺少那种情感的铺垫,两个人根深蒂固的误解在最后一刻和解,看起来也只是雷乃在阐述“爱情就像副歌部分”这个主题,对于内容的简约化处理就是在强调歌唱这一形式的革新,还有尼古拉斯和妻子之间的和解,本来是车站里的分离,本来尼古拉斯对于奥戴尔也有暧昧,但是他却突然拨通了妻子的电话,唱道:“我不希望你离开。”而回归到了家庭世界。所以不管是卡蜜儿和西蒙走在一起的爱情,还是奥戴尔、尼古拉斯回归家庭的婚姻,都是平庸的,也是被抽空的,而在歌唱的形式革新里,雷乃舍弃了内容的支撑,显得空洞,而回归舞台的创新在之后的《严禁嘴对嘴》中再次进行了尝试,其实一样忽视了影像的运动特性,一样忽视了叙事语言的张力。

从误解走向融合,从谎言变成真爱,从矛盾走向和解,在缺少了内容支撑和主题深化的故事里,当然变成了一种“熟悉”的影像,没有悬念,不再开放,爱情也只是副歌部分,于是在“人人都唱这支歌”里变成了平庸,在“你们有谁听过这首歌”里变成了形式主义。

[本文百度已收录 总字数:3826]