2019-12-04《燃烧》:欲望化为最后的灰烬

最后的最后,是一片燃烧的火光,在经过、刺杀、点燃的离开之后,成为生活最后的背景,如大棚在燃烧,如怒火在燃烧,如欲望在燃烧,而燃烧之后,灰烬便成为真正的解体——本的死亡,李钟秀的裸体,终于走向一种无欲的世界。所以当最后用一种燃烧的方式回归,其实在这个隐喻的故事里,一种真实与虚幻,存在与消失,有与无的故事揭露出最后的线索:本就是李钟秀欲望的投射,就是李钟秀的另一种分裂人格,就是从“小饥饿者”变成“大饥饿者”的人生欲望,最后在毁灭中回到自身。

在最后毁灭之前,他们其实已经慢慢合体:钟秀躺在床上,旁边是他一直寻找的沈海美,当失踪者奇迹般地出现,一种臆想里,她用自己的手为他满足欲望;而另一边,本为女人仔细地化妆,为她描口红——沈海美为钟秀打飞机,本为女人画口红,都是欲望的直接呈现,他们合一在最后的仪式里,而仪式过后,站在那里抽烟的本便被冲上来的钟秀刺中,然后扎死在车里,最后钟秀脱下了自己的衣物,倒上汽油,然后点燃——当钟秀把自己的分裂人格杀死,让欲望呈现的一切燃烧,他才能摆脱一直以来的负罪感,因为这一幕就如小时候的经历一般:爆裂性格的父亲,让他把家里的东西付之一炬,钟秀于是把母亲的衣服都扔在了火里,在火光中面带微笑。

因为这一幕的存在,在钟秀的记忆中成为一种负罪感,当父亲最终因为殴打执法人员而拒绝道歉和解被判刑,这一种行为得到了惩罚,父亲在法律意义上消除了罪恶感,但是对于小时候存有负罪感的钟秀,却必须在一种火焰的点燃和熄灭中,才能为自己救赎,所以在欲望的仪式之后,他选择杀死另一个自己,另一个每两个月要以烧掉大棚寻找存在感的本,于是最后对于欲望的扼杀仿佛是小时候那次犯罪的重演:从父亲那藏着的柜子里取出匕首,刺向了住在豪宅里的自己,然后脱光了衣服,将身体之外的衣服和象征财富梦的豪车一起付之一炬。

燃烧而毁灭,这是一个走向无的过程,而要回到无,要做的唯一一件事就是消灭有,钟秀从一开始就在欲望的世界里构建了“有”:而这些有之到来,正因为只是钟秀自我的想象,于是仿佛是突然之间出现的。有是“沈海美”,在钟秀扛着东西的时候出现,正在促销商店门口的跳舞的海美拉住他,然后塞给他一个抽奖的号码,最后钟秀得到了一个女士电子表的奖品,而海美告诉他,自己是他小时候的邻居,还说起了小时候的几件往事:一是海美说他总是说自己很丑,二是钟秀曾经在一口枯井里救过她;有是那只海美喂养的猫,这只叫“锅炉”的猫曾经就被人遗弃在锅炉旁,所以海美将它抱回了家,当她要去非洲的时候,便把喂养“锅炉”的任务交给了钟秀;有是一种懵懂的爱情,到了海美的家里,两个人在只有一扇朝北窗户的房间里脱掉了衣服,在从床底下的盒子里找到一个安全套之后,两个人完成了见面之后的一次欲望满足;有是海美从非洲回来之后带给钟秀认识的本,这个叫“本哥哥”的男人拥有江南地区的一套豪宅,玩和赚钱合二为一的生活让钟秀十分羡慕,甚至在海美面前感慨:“我什么时候才能做到他那样?”

沈海美、“锅炉”、爱情和成为生活目标的本,似乎都是在钟秀面前突然出现的,而正是这种突然出现的“有”,把钟秀带入的其实是一种虚幻的世界,在这个意义上将,“有”就是钟秀自我构筑的想象世界,而这个想象世界都是以欲望的一种投射:沈海美以前很丑,但现在已经整容了;“锅炉”是一个被人丢弃的小猫,而现在有了专人照顾,不再孤单;本拥有让人羡慕的生活,成为年轻人追求的一种目标。对于立志想成为一名作家的钟秀来说,这些突然而至的“有”都成为他的一种写作,他就是在自我的虚构中把自己带入文本世界。但是,“有”之出现,尤其是一种虚幻意义的“有”之存在,会映射出两种状态:有之前一定是无的生活;有之后容易被解构的现实。

| 导演: 李沧东 |

从第一个状态出发,回到“无”则是他正常生活的写照:钟秀的老家在坡州,那里在韩朝分界线旁边,对面整天都播放着含有政治意向的广播内容,按照海美的说法,“看来我们走到了世界尽头。”而生活对于钟秀来说,就是展现了世界尽头的困顿,父亲的暴烈脾气,不仅使得母亲离家出走,而且在经营畜牧业的过程中,几乎和所有人都关系紧张,最后因为打人被起诉,所以当钟秀回到老家,面对的是空无一人的屋子,是混乱不堪的家,是孤独的存在,所以现实对于钟秀来说,就是一种无的存在,像是根本不存在的自我,在负罪感和无力感中活着。这种状态借用海美的说法,就是“小饥饿者”——据说在非洲的布曼人,喜欢跳两种舞蹈,一种是小饥饿者跳的舞蹈,他们的饥饿是一种生存意义上的饥饿,而大饥饿者则是一种生存意义上的饥饿,他们所要寻找的是生命的意义。为了告别小饥饿者的现实,钟秀要成为大饥饿者,甚至成为不饥饿者,所以他必须构筑一个想象的世界,所以他立志要成为作家。

当这些“有”被虚构之后,其实对于钟秀来说,其实已经开始走向了有的反面,那就是无的世界——因为虚构,所以脆弱。这个节点是海美和本开车来到他在坡州的家,在吸食了一些大麻之后,海美在夕阳之下跳起了半裸的舞蹈,本坐在那里和钟秀说起了自己燃烧大棚的想法,而当他们离开之后,钟秀拨打海美的电话,却再也无法接通,而跟踪本之后,一连串的线索连接在一起,便也成为破解钟秀这个分裂人格的关键。如果说那些“有”的人物和事件,是钟秀组建欲望世界的标志,那么“无”的出现则是欲望世界拆解的开始。在海美和本来到坡州老家之后,海美在大麻的作用下,跳起了半裸舞蹈,在夕阳之下跳起这段舞蹈,似乎是海美对于消失的一种表达,在从非洲回来之后,海美就说:“我也希望像晚霞一样消失,如果能根本不存在,消失就好了。”根本不存在,所以消失,这无疑是对于那种虚构的“有”的消解,而钟秀在海美坐车离开之前,对她说:“只有婊子才会这样脱衣服。”一个在自己虚构的世界里走向爱情的人,如今成为了“婊子”,所以连同最表象的爱本身,海美便消失了——此后拨打还没得电话,再也没有接通。当海美跳起舞说起消失的欲望,本也在海美昏睡之后和钟秀说起自己有烧大棚的欲望,“让它消失,很简单的事,这会让人感到喜悦。”他说自己每两个月就要烧一次,这是自我欲望驱动的举动,人只有听从于内心“响彻骨头的低音”,才是自己。

|

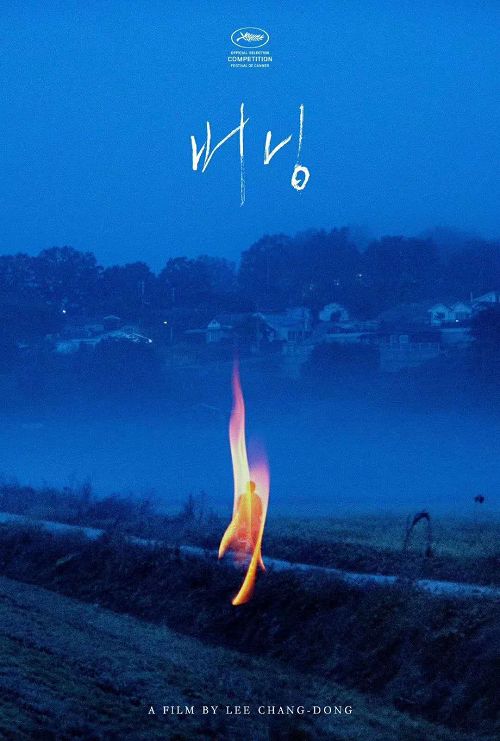

《燃烧》电影海报 |

让大棚燃烧,让这些象征混乱和卑微生活的东西消失,其实一直就是钟秀的想法,所以当本说自己回来之后又物色好了大棚,“就在你家附近。”而且还加了一句,“我爱着海美。”要燃烧附近的大棚,又爱着海美,这两件似乎毫无关系的事,正是因为本就是钟秀自我欲望的投射,所以从这个节点出发自然过渡到了“无”:海美消失,正是钟秀爱着海美的一种无奈,而烧掉大棚,烧掉最近容易漏掉的大棚,实际含义是杀死自己的欲望,让海美真正消失。但是从有到无的过程并不是呈现直线型的转变,这个过程是辗转的,是痛苦的,甚至是挣扎的,甚至在某种时候它是反复的。

海美在那段舞曲之后便消失了,但是当钟秀拨打电话过去,开始却是留言的设置,这说明海美还存在着,只是在人为设置中已经无法联系;之后再拨打过去,则接通了,但是电话那头是嘈杂的声音,而拨打电话是钟秀是完全处在虚焦的情况下,而身后的那棵树却清晰,这说明嘈杂变成了钟秀的一种虚幻对应;再之后,则无法接通了,到这个时候海美这个符号才真正隐去,而最后帮他打飞机则完全是钟秀对于这个虚幻符号的依恋。海美所讲起小时候掉落的水井也在亦真亦幻中渐渐消失,钟秀去问海美有关的家人,他们的回答是:“这是他在编故事,根本没有水井。”钟秀又去问里长,里长的回答有些模糊,他说的是“好像没有”,最后钟秀见到了母亲,母亲拿着手机,他却给了钟秀一个肯定的答案:“是有一口井,不过是枯井。”和海美有关的井或存在或不存在,而这种存在和不存在的模糊说法正印证了钟秀的忧郁,而当最后母亲以肯定的方式给了钟秀一种确信,实际上这又是一个虚构,而这个虚构又带出了母亲的存在也是一种无:到了坡州老家,钟秀在半夜听到电话响起,但是接听起来却没有声音,第二次也是如此,到了第三次,他直接在电话中骂:“你是谁,怎么不说话?”直到最后一次接起,是母亲的声音:一个离家出走多年的母亲,一个在火光中失去了所有的母亲,怎么会无缘无故打来电话?而且如果真的是打电话来,她也应该知道家里住着的是钟秀的丈夫,而不是钟秀,只是因为父亲被羁押,所以钟秀接到了电话,所以这完全可以看成是钟秀的一种臆想,是对于小时候燃烧的负罪感,而母亲出现在他面前,也是这种臆想的延续,所以他会爽快答应为母亲还债。

还有那只叫“锅炉”的猫,这是海美让他照料的猫,在海美去往非洲之后钟秀去了那个房间,倒上了猫粮,虽然猫一直没有出现,但是在钟秀的一系列动作和第二次延续喂养的过程来看,那只猫在他的世界里是存在的,但是当海美找寻不到,钟秀再次去往那个房间,房东对他说:“这里没有猫,小区根本不让养猫。”猫似乎和海美一样消失了,但是在本的住所里,却发现了一只猫,据本说这是一只流浪猫,他喜欢所以抱回来了,但是在门打开的一瞬间,猫又跑了出去,最后在车库里找到了猫,当钟秀俯下身去叫它“锅炉”,这只已经被命名为“蝴蝶”的猫却走向了钟秀:“锅炉”之有,是和海美一起被钟秀虚构的符号,当它在钟秀分裂人格的本的家里,它就变成了蝴蝶,而且在开门时消失了,而钟秀在复归自己的时候,猫又成了“锅炉”,而且还回到了他的身边,这是从有到无,从无又回到有的过程,而在这个过程里,和海美、枯井、电话一样,在有和无的交替中,折射出钟秀无法摆脱的矛盾,他想要用这种种的虚构来构建自己的欲望世界,但是却又无力掌控这一切,所以在渐渐走向无的边缘中,他的欲望世界逐渐解体。

有和无的心里路程,正是钟秀对于现实的虚构和妥协,就像海美在第一次出现之后给他表演了吃橘子的哑剧,“不是觉得有橘子,而是忘掉有橘子。”觉得有橘子是一种本能意义上的获取,在遇到困顿的现实后,只能以忘掉橘子的方式让橘子回到手中,这是一段关于表演能力的哲理性阐述,似乎也对应了钟秀相当一名作家的理想,所以虚构文本就是在虚构现实:钟秀对于欲望的构想完全遵循这一原则。忘掉橘子才能有橘子,所以猫、枯井、电话,以及作为一切进口的海美,都在无中变成了有,而当钟秀越来越陷入到这种无中之有,就越难以返回到现实:他甚至从大饥饿者变成了小饥饿者,开始寻找生存的的方法,所以他的世界里最后变成了真正的无:没有爱,他只有通过手淫来排遣;没有朋友,他只有一只被构想的猫;没有家人,他想象母亲的出现……

但是问题的症结在于自我的裂变,那个本就是自我无法逃离的幻想符号,所以“烧大棚”的真正意象就是杀人,就是毁灭,“让它消失,很简单的事,这会让人感到喜悦。”而这种毁灭对于钟秀来说就是一种祭奠,本在给他们做意面时就说过:“我喜欢做饭,喜欢把食物做成自己喜欢的样子,就好像祭祀给神一样,然后再吃掉。”海美是不存在的,猫是不存在的,枯井是不存在的,本也是不存在的——欲望、陪伴、善良和财富,都是一种虚构,所以在这个还没有从“小饥饿者”挣脱的现实里,钟秀只能选择杀死另一个自己的方式回归自我,而这种回归无疑就是把把自己的欲望当成祭品,于是用父亲的那把刀刺杀,于是像小时候一样脱掉衣服,于是像记忆之中无法抹去的那种燃烧,把一个虚构的自己、把欲望满足的自己付之一炬,不存在而存在,存在而不存在,燃烧是起点,也是终点——于是,“忘记它不存在”的存在便成为钟秀作为作家的第一个文本。

[本文百度已收录 总字数:4747]