2020-08-05《第三代》:只是奴隶在寻找主人

罗茨坐在那里,对着摄像机镜头:“我叫罗茨,今天是1949年2月29日,星期二,不是圣诞节的星期二,我为着人类的理想而奋斗……”面带着微笑,不断地重复,在装扮成小丑的“第三代”面前,他反而变成了一个真实、和善的人,甚至变成了一个高高在上的人道主义者,而拍摄录像的人,在墙上写字的人,以及收听信息的人,在小丑的世界里,是不是戴着不被摘除的面具?

脸上的微笑和面具,坐着和站着,以及说话和听到,构成了最后的对比性场景,作为电脑商人的罗茨在这样的场景里,反而变成了文化和哲学的输出者,他的言语,他的微笑,他的观点,通过摄像机,通过录像机,最后被制作成了电视节目,当然它会在更大范围里里被传播,在这样一种传播学意义中,罗茨便成为了一个源头,一种中心,而以这个落幕的结尾为呼应,开始的4分钟长镜头,便成为了一种社会存在的范本:远处是高楼和教堂,镜头慢慢拉近,是房间里正在播放的电视机,再往前,是关闭着的电脑,再往前,是椅子上睡着的某一个人,她的身上放着一台电话机,此时打出的字幕是:“柯达胶卷拍摄于1978年11月至1979年1月22日的西柏林”——随着电视里音乐节奏的变动,画面上的字幕也跟着一起跳动。

室内的场景其实是保持着静止状态,或者说,是里面的人变成了静止的物,连同外面的高楼和露出塔尖的教堂,都无声无息地存在着,而相反,电视机却在叙述着一个变动的故事,里面的人物,里面的声音,制造了行动和声响,它甚至取代场景中的静止,而成为另一种现实——包括电脑、电话机在内,它们构成了现代社会的技术性存在,在这样一种对比甚至取代中,人所接受的只是一种信号,一些信息,它在某种隔阂意义上成为这个时代的症候。而当4分多钟的长镜头结束,房间的门被打开,罗茨走了进来,对正在椅子上的苏姗娜说自己的飞机晚点了一个小时,苏姗娜告诉他警探科尼曾经打过电话来,在罗茨让苏姗娜回拨过去的时候,苏姗娜却以悄悄话的形式开始了另一种对话。

开头和结尾,构成了一种呼应,甚至成为了一个完全关于影像传输的闭合系统:结尾时面带微笑的罗茨录制下来的影像,是不是会在开头的电视节里变成节目?也就是说,开头和结尾构成的系统正是关于电视时代输入和输出的完整过程,从现实中的人到电视里的人,从电视节目到主宰现实的存在,那么,所谓的“第三代”是不是都在幕后变成了戴着面具的小丑?甚至,所有的观众都变成了被隔离在现实之外的存在,“柯达胶卷拍摄于1978年11月至1979年1月22日的西柏林”是对现实的说明,还是电视传递的信息?但是不管如何,它和罗茨所讲的“1949年2月29日”构成了时间的错位——电视制造了虚假的历史?还是历史可以被随意置换?还有远处的教堂和罗茨在电视镜头前说“不是圣诞节的星期二”,也都在言说中取消了宗教意义。

历史或者宗教,以及现实,都成为了异化的存在,在这个和电视、电脑、电话有关的场景中,成伪了一种幻影。但是法斯宾德并只是不满足于那个4分多钟含有隐喻意义的长镜头,接着他通过另外几组场景的组接,更是将人之存在变成了对历史、信仰和现实的怀疑:在作曲家爱瑞德的家里,伴随着小孩子的哭声,在俯视的镜头里,男人说,那个时候,人们读黑格尔或尼采等哲学家激进的书,有人说,人的存在还比不上一块石头重要,这非常愚蠢,生命价值远远胜过一块石头,尤其在战争年代,但是艾瑞克却说,那些激进的思想其实是消极,并且愤怒地质疑在一旁病态地活在回忆里的妈妈:“人们都找不出你今天还要活着的理由!”在讲课的课堂上,女教师科碧塔问起1848年革命的原因,镜头之外学生的声音说是法国自由民主派要求修改宪法,比如新闻自由,有人认为当时的人们希望法国统一,碧塔再问关于1848年法兰克福大教堂宪法会议的意义,学生则怀疑她的观点太保守,“难道战争是解决一切的根本吗?为什么那些政治当权者要保护即将要倒的政权?很奇怪你希望发动革命,一方面又担心人民的暴动。”碧塔问他,资产阶级的本质是什么,学生说:“是一个政权代替另一个政权,没有本质上的改变,你怎么不谈谈他们夺权之后对其他的国家又做了什么?这是这个旧制度存在的原因,他们不惜一切想要保住自己的政权……”

| 导演: 赖纳·维尔纳·法斯宾德 |

讨论中有着质疑,有着对立,有着对历史和政治的不同观点,但是这些观点对于现实来说,则是解构的。但其实不管是作为作曲家的艾瑞克还是作为教师的碧塔,他们一个是作为对现有秩序质疑的显现者而出现,一个则是作为隐秘者而存在——碧塔在课堂上就说不会表露自己的观点,即使认同学生的想法她也是作为教师遵守着现有教科书上的说法,但是他们却都共同相信一句话:“作为意志和表象的世界”,这句尼采的经典话语成为他们行动的暗号,也正是这句话作为暗语,连同在唱片店里的奥古斯特,他们都成为了把生命哲学上升为行动指南的“第三代”——法斯宾德的观点是:1968欧洲学生运动的那一代是第一代,他们坚持理想主义,但也希望用革命的手段改变世界的秩序;巴德尔-迈因霍夫帮是第二代,他们以武装斗争开始了对现实的抗争,在暴力中希望建立新秩序,那么第三代到底是不是要在“生命意志”中实践新的革命?

的确,他们在现实中是困顿的人,是迷惘者,是找不到真正出路的人,这是一种被阻隔了通向外界之路的生活,科莱因被丈夫暴力殴打,弗朗茨找不到工作,英泽尔被药物损坏了身体只能通过毒品度日……实际上这些人所谓是第三代,根本没有思想,他们是被现实所改变,在无力挣脱的困境中,他们只有通过单纯的行动找到“生命意志”——而最后这种行动本身就变成了戏谑式的暴力,它在某种意义上甚至成为一种荒诞式闹剧,而闹剧又成为了现实困顿之一种,在渴望挣脱却又被无无情纳入中,其实他们身后的那个控制者才是真正的主人——或者是有着财富作为保障的电脑商人罗茨,或者是拥有权力制造了陷阱的警探科尼,金钱和权力,最终成为“生命意志”的控制者,于是他们就像是活在电视里的一代,只是工具而已。

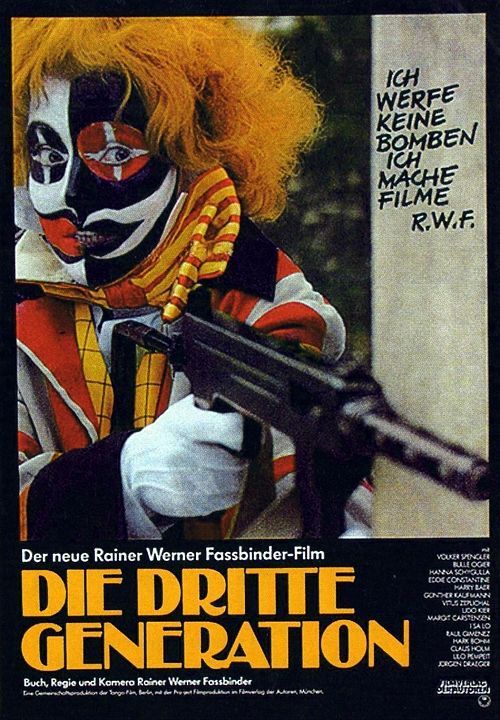

《第三代》电影海报

“我需要钱”“我喜欢钱”,这些第三代的行动者都有着对于金钱的渴望,而金钱在这里不仅仅是他们行动的资本,也隐含着他们作为社会奴隶的存在角色,在第五部分中,打出的字幕是:“奴隶在寻找主人,他们我打扮得像狗一样独立,谁能满足我的愿望,我愿意牺牲一切,任何人看到我的第一眼,就会知道我是奴隶。”的确,看起来奴隶和主人之间存在着相互满足的平等性,但是这种平等新只不过是自欺欺人的想法,奴隶永远是奴隶,主人永远是主人,所以即使他们拿着枪,即使他们获取了假的名字和档案,即使他们抢劫了银行,在他们身后永远有更多的枪,更多的钱,更多的枪会制造更多的死亡,更多的钱会让他们成为更可怜的奴隶——在主人的世界里,他们永远是这个世界的他者,就像怀着种族歧视的那句引语:“所有土耳其人都是猪,他们散发着臭味,整天想着调情,德国应该将他们赶出去……”而这种歧视本身也是暴力,它的回击是:德国纳粹也是猪……

他们聚在秘密的房间里,他们制定行动计划,他们筹措资金,但是就像那个隐藏的活动地点一样,从秘密走向公开,是他们行动的最终目的,但是在被他者控制的世界里,他们其实根本无法走出去,或者说,但他们真正走出去也是变成自己的牺牲品。这其实带来了两种命运,在秘密房间里,奥古斯特引荐了有钱人鲍尔,当鲍尔加入这一组织后,他反倒变成了破坏他们规则的一个闯入者,他在碧塔的房间里就肆无忌惮地说:“我要和你睡觉。”在碧塔想要一“生命意志”的观点做出自己的选择时,鲍尔早就将她按到在床上,一种暴力在内部发生着;弗朗茨和伯纳德来找英泽尔,在找不到工作后弗朗茨和英泽尔睡在一起,而英泽尔毒瘾发作四处寻找他们两人身上的钱,最后英泽尔死了,那面大镜子里躺着死去的英泽尔,一种死亡在内部发生着。而在外向世界里,他们被世界拒绝,却又要向社会索取,奥古斯特把鲍尔引荐进来是为了得到钱,他装扮成女人勒索罗茨也是为了钱,但最后这些钱反而瓦解了他们自己,最后抢劫银行,在打死了科莱因的丈夫之后,他们其实也陷入了危机,包括鲍尔之死,弗朗茨之死,科莱因之死,也永远无法逃出主人的控制,就像警探科尼曾经说过的那样:“我最近做了个梦……梦见资本家捏造出恐怖主义是为了迫使政府更好地保护他们。”

充满了革命的激情,充满了对生命意志的崇拜,在被掌控的社会秩序中,他们依然是奴隶,不仅尼采的生命哲学无法解救他们,伯纳德所带的书体现的是巴枯宁的无政府主义,他们曾经讥笑这些思想,而沉浸在无政府主义思想中的伯纳德即使揭穿了科尼的阴谋,也无法改变第三代的命运,他只有在理论中陷入自我疯狂。所以不管是尼采的生命哲学,还是无政府主义,都在一种非理性意义上让他们陷入在谎言中,而法斯宾德的这部电影,在混杂的叙事中本身也成为非理性主义的代表,就像科尼和罗茨讨论一部叫《索娜》的电影,科尼说这是一部最好的电影,““一秒钟内有25次的欺骗,谎言才是最真实的事实。”而罗茨说,这是一部杂乱无章的电影——不管是欺骗是最好的叙事,还是杂乱中实现着自我毁灭,最后的第三代在失业、毒品、暴力和种族问题中,成为自我的牺牲品。

或者,正如开场和结尾所构筑的对应关系一样,问题和出路其实是同一的,它们都是因为在信仰、历史被解构的现实里,失去了存在的可能,失去了生命的意义,第三代不是恐怖分子,把他们变成奴隶的社会才是:“我们可以在该片中听到声音的恐怖主义,此片发生在我们今天居家的日常生活中,当今会有什么东西比来自电视、收音机、街上疲劳轰炸的声响、噪音、尖叫更为典型呢?我们无时无刻不处在声音的恐怖主义里,人们对其只有无行为能力的反抗,连按个键以恢复宁静的举手之劳也做不到。”

[本文百度已收录 总字数:4052]

顾后:《罗拉》:每首歌都有结尾