2020-12-15《光语者》:我们都是乌托邦的过客

21:20,广州百丽宫影城IGC店,随着电影最后的字幕缓缓往上推进,随着观众以掌声致敬这一部纪录片,映后交流时间到了,正等待着主创人员从大幕舞台右侧进入,却发现座位左侧的一个观众站了起来,紧接着前排的另一个观众也站了起来,他们一起走向了舞台,一起面对观众开始了交流——原来,他们才是导演组成员,坐在我旁边E3左侧位的是导演杨紫云,前排相近位置的则是导演冯冯,作为四人导演组成员之二,他们与观众进行了十几分钟的交流,谈到了这部纪录片拍摄的起因、几年跟踪拍摄生活在那里的人的感悟,以及对于极光的无限赞叹。

电影结束之后杨紫云和冯冯从观众座位上站起的那一刻,的确有些小小的惊讶,在观影过程中,我一直以为身边的人就是普通的观众,甚至我还听到他靠在座椅上入睡发出的轻微鼾声,但是当他起身当他走上舞台当他和冯冯开始和观众交流,身份立刻实现了转变,但是这是一种从暗处开始的转变,这是一种被忽视的转变,那电影结束亮起的灯也没有打到他们身上,忽然想起了纪录片中的一个细节:每年的3月8日,在极夜中生活了大半年的斯瓦尔巴群岛人迎来“太阳节”,按照牧师的说法,当太阳照到教堂第二级台阶的时候,他们正式迎来太阳的到来,正式开启无极夜的新生活。所以,对于这里的居民来说,“太阳节”是一个仪式,也是一种狂欢,这是将太阳视作神圣精神力量的象征——年迈的版画家奥拉夫和朋友在极夜即将结束前坐着雪橇,翻山越岭走过很长的路去寻找太阳,即使只是捕捉到了山后面的太阳照亮雪山的光芒,即使只是兴奋于太空被染成橘红色,对于他们来说也变成了幸福的满足。而在3月8日到来的时候,太阳从山后面慢慢爬起,逐渐超越山的高度,最终将阳光撒到这片土地上,人们载歌载舞,欢呼雀跃,但是在所有人都迎接新的曙光的时候,在纪录片的镜头里,却始终没有出现那神圣的一缕光找到教堂门口第二级台阶的情形。

古老的教堂,欢庆的仪式,第二级台阶——当牧师绘声绘色说起“太阳节”最具仪式感的场景时,我是充满期待的,因为和那绚烂的极光在夜空中制造绝美一幕一样,行走的阳光照到教堂第二级台阶是一个极富诗意也是极具视觉冲击力的画面,但是片子中没有出现着最具纪念意义的镜头,人群的欢呼取代了它,是因为摄制组根本没有抓住这个时机捕捉到这一幕?还是他们故意让这一刻成为阙如?——阙如是为了让观众发挥想象力?屏幕之上的第二级台阶成为一种阙如,屏幕之下的E3左侧位也成为一种阙如,在屏幕内外高度吻合的观影体验中,是不是仪式真的只是一种乌托邦的形式?是不是3月8日只是一个普通的日子?

阙如有时意味着没有达到,有时却意味着离开,而这种离开在电影一开始的时候就成为某种伤感的情绪,北极黄河站的工作人员刘杨打开了自己的日记本,写下了第一句话是:“今天是3月8日,我将要离开这个地方……”2017年10月,身为空间物理学家博士的刘杨踏上了这片极地,成为中国黄河站的唯一科考人员,他的工作是负责空间环境的检测,每天他都会观测仪器里的数据并做好记录,三台全天空极光成像仪、一台极光光谱仪上,以及两台磁力机和宇宙噪声接收机都记录着这里的数据,在北纬78°55'、东经11°56’的挪威斯瓦尔巴群岛新奥尔松生活了两年之后,他就要结束这一次极地征程。3月8日是他结束科考工作的日子,而这一天却正好是“太阳节”,在这里的人们举行仪式欢呼太阳照耀这片土地之前,刘杨已经整理好了行李,已经坐上了开往奥斯陆机场的大巴车,甚至已经和送行的人挥手告别——为什么这一种告别不在“太阳节”之后举行?甚至为什么不在阳光照到第二级台阶这个具有仪式感镜头之后上演?纪录片里没有交代这种时间上的错位,映后交流的杨紫云和冯冯也没有对此做出说明,当一种告别和一种仪式在同一天发生,在刘杨不在“太阳节”的现场成为现实一种,实际上就像缺失了照见第二级台阶的画面一样,成为了最遗憾的阙如。

| 导演: 孙辉 / 冯冯 / 杨紫云 / 周全 |

太阳节的那一缕阳光终于没有在叙事中照见第二节台阶,极地科考了两年的刘杨终于没有和这里的居民、游客迎来太阳节,阙如和离开,仿佛是纪录片故意制造的遗憾,而在斯瓦尔巴群岛,在朗伊尔城,生活在这里的人何尝不是过客?他们从不同的国家而来,共同居住在这个地球最北的小镇,感受着几个月没有白天的极夜生活,也共同迎来太阳的到来,对于他们来说,这一个几乎与世隔绝的地方就是一个隔绝了现代文明的乌托邦,他们在乌托邦里寻找一种生命的价值,寻找艺术的永恒,寻找自然的宁静,极夜和极昼,都是地理意义的一种极端再现,而他们的生活,就是在无限趋向于极端中成为“光语者”。

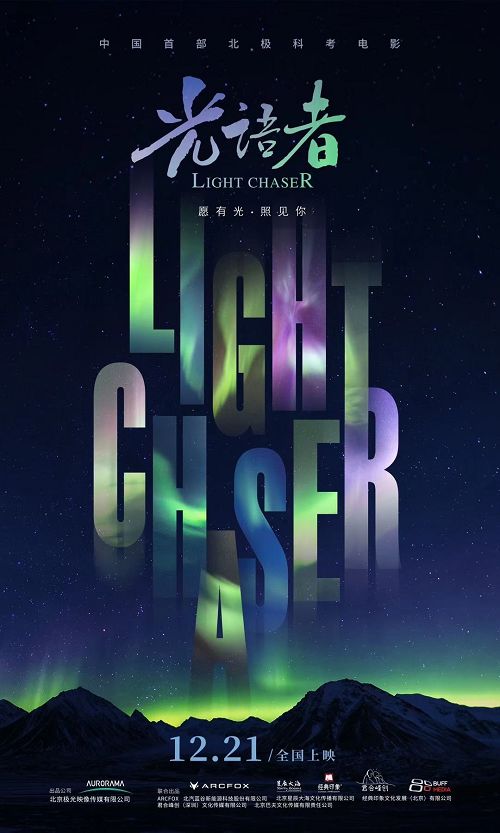

“光语者”,在纪录片的海报上,文字的结合和变形其实变成了“光吾者”,而这一种变形在句读意义上可以解读为“光,吾者”——当光成为为我所有的东西,我便是“光语者”,无论是自然之光,还是科技之光,无论是人性之光还是神性之光,都在自我实现的层面上找到了各自的乌托邦。版画家奥拉夫是较早来到这里的居民,现在他每天都在绘制和这片土地有关的版画,“蓝色代表交流”,他说,而其实他所交流的只是自然,自然成为版画之一种,自然也就是“吾者”之光;米娅和奥登夫妇来到这里之后,志趣相投的他们在这里养狗,每天他们都要给百来条的雪橇犬喂食,给它们打扫狗圈,还和他们亲热拥抱,狗是他们的朋友,也是他们的“吾者”之光;艾娃是个摄影师,她的父母曾经居住于此,之后她追随父母的脚步也拿起了相机,对于她来说,这里的冰川这里的雪山这里的街道都是她的“吾者”之光;还有录音师,来到这里之后她沉浸于冰原上的那些奇怪声响,录制下来让人们感受大自然的言说,那些声音就是她的“吾者”之光;当然,还有和刘杨一样的科考人员,他们来自不同的国家,带着不同的任务,但是在共同探索自然奥秘的相处中,他们也成为了朋友,刘杨在中国传统除夕,欢迎他们到来,还给他们煮饺子,实现了不同文化之间的交流。

《光语者》电影海报

版画家、养狗的夫妻,录音师、摄影师,以及科考人员,他们都在这个地球最北的城市里感受一种隔绝的生活,这里是他们的乌托邦,无论是极夜中璀璨的极光,还是具有神圣象征的太阳光,都成为一种“吾者”之光,在冷寂、孤绝的冰雪世界里发出独特的光芒,照亮生活照亮艺术照亮理想,使他们都成为了“光语者”。也正是乌托邦的属性,自然使得他们都将离开这里,都将成为过客,这里有一条上升到法律层面的规定:不论是出生,还是死亡,都不允许在这里发生——对于这一奇怪的规定,在映后的交流中,冯冯似乎也没有做出权威的解释。大约是因为这里的人都来自世界各地,所以没有一种根的意义,拒绝出生,死亡违法,当生和死这属于生命的两端都被禁止,它也必将成为一种栖居地,即使如1936年出生的弗丽娅,在这里居住了长达五十年后,最后也不得不离开这片有着深厚情感的土地,无论有多么不舍,朗伊尔城终归是一个客居之地,终归要带着活着的身体离开。

从1962年的煤矿,到之后的科考基地,北极的斯瓦尔巴群岛,斯瓦尔巴群岛上的朗伊尔城,在时代的变迁中更突显了乌托邦的特色,当天空的极光照亮了如童话般的美丽夜空,当从山后爬出来的太阳光线照见第二级台阶,这是自然而神圣的世界,这是神圣而极端的生活,这是极端而逝去的现实——甚至在版画家奥拉夫那里,络绎不绝的游客破坏了这里的生态和安静,他把他们视作是破坏者,在只追寻“吾者”之光的乌托邦世界里,这或许也是一种对群体世界的拒绝,或者也是一种对现实生活的极端态度,但是,既然奥拉夫能来这里成为居民,那些游客何尝不能感受这里的美丽?奥拉夫的这种排外性其实也是作为乌托邦存在的矛盾性,有人要来,又有人要走,有人会出生,也有人会死亡,这或许才是真正的自然。

自然中或许也不允许所谓的阙如,正如冯冯在映后交流中所说,是因为感受了极地之美,生活之淳朴,人性之美好之后才打算拍摄这一部纪录片,而这也许也是一个乌托邦的说法:冯冯说那时候制片人卢武在听说了刘杨之后,决定拍摄这部纪录片,但是当纪录片的制片方是“北京极光映像传媒有限公司”,一种疑问是:这个“极光公司”是在拍摄纪录片之前成立的还是拍摄之后成立的?如果是拍摄之前成立,那么纪录片甚至“极光”都只不过是一个商品;如果是拍摄之后成立的,以极光之名走向商业之路,也是用那片土地,那种奇景为自己的营销代言——在没有答案的阙如面前,我们最终也成为这个乌托邦的过客,在映后交流还没有结束的时候,悄悄起身,走出5号厅,走出百丽宫影城IGC店,外面闪耀的夜灯迷离了这个叫作广州的城市。

[本文百度已收录 总字数:3550]