2021-03-12《皮娜》:舞吧!舞吧!舞吧!

不在皮娜的“舞蹈剧场”里,观看的不是维姆·文德斯的3D电影,甚至就这样端坐在电脑前,身体保持着不变的姿势,在没有舞动的时空里,连观者本身也在解构着舞的意义,当在场和技术都变成了一种阙如,当103分钟就在某种静止中开始和结束,如何以一种观看的方式打开文德斯的纪录片?又如何从文德斯的纪录片接近皮娜的舞蹈?

似乎是分离的,舞台和电影,电影和现实,都在各自的维度里演绎,它们形成了一种隔阂的状态,而这种隔阂既不可言说,也无法言说——而皮娜的现代舞似乎就在不可言说和无法言说中,成为一种人类的生存方式。但是皮娜却在说:“我舞蹈,因为我悲伤。”这是皮娜对艺术和人生的阐述,她将自己孩提时代的痛苦和德国战后的挫败感神圣得纠缠在一起,制造了战后最隐秘同时又最绝望的舞蹈景象,舞蹈成为她唯一的言说,她的“舞蹈剧场”跨越了美学界限和艺术的藩篱,建立而来独树一帜的舞蹈新语言,她带领的乌帕塔尔舞蹈剧场以前卫的理念和表现手法,将戏剧台词和行为艺术结合在一起,在无线扩展剧场中将现实也舞蹈化。文德斯也在说,“无论是在情绪上还是从美学上,二维的电影银幕无法捕捉到皮娜·鲍什的舞蹈精髓。当我第一次看见她的舞蹈时,深深地被感动了。我从这全新的艺术形式里感受到了人类运动、姿势的美感,而当年那种美妙的魅力正是我想通过银幕表达给观众的感觉。”他第一次观看皮娜的出演《穆勒咖啡馆》时,便深深为这位“德国现代舞第一夫人”所吸引,他与皮娜迅速成为至交,并诞生了合作电影的想法,3D电影成为文德斯记录并解读皮娜现代舞艺术的一个文本。

皮娜在说,文德斯在说,这是舞者的言说和导演的言说,而具体到舞蹈剧场和电影文本,言说又变成了对于人类隐喻的言说,“什么都不要说出来,只能用隐喻,唤起一些东西,这就是舞蹈的意义。”皮娜如此定义舞蹈,当舞蹈“不说出来”,当舞蹈用隐喻唤起一些东西,无法言说也变成了不可言说:《春之祭》里,拿着红布的女人面向男人时是不是表现了一种恐惧?《穆勒咖啡馆里》,靠着墙的女人最后摊到在地上,是不是放弃了对抗?《竹之蓝调》中,身上放着枯枝的男人保持着平衡,为什么要慢慢闭上眼睛?舞蹈不需要语言,舞蹈当然也不应该预设问题,答案自然也不会存在。但是当说的言语缺失,却是为另一种语言打开了天地,那就是身体和剧场本身的语言:《穆勒咖啡馆》里的凳子不断被推倒又不断被立起,女人被男人抱起,被放在另一个男人手上,他们接吻,男人的手松开,女人掉落,男人又抱起女人,把她放在另一个男人身上,接吻,松开,掉落……不断地循环——动作的循环就是语言;《满月》编排时,皮娜让一个男演员作出惊喜的动作,演员灵感闪现,伸出手然后向上,表达着喜悦之情,皮娜认为找到了感觉,于是所有的演员都做出同样的动作,表达着集体的欣喜之情——手的动作会成为表情,会表达心情,手的动作就是语言;女人在奔跑,女人在逃避,男人在追逐,男人在占有,女人们和男人们在退缩和进攻,他们的每一个动作都是语言,而那舞台,舞台上的雨,雨落在海里,海浪中的泳者,泳者上岸的石头,种种的环境设置也都是语言。

不仅仅在狭小而有边界的舞台上,皮娜更是把舞台无限延伸,演员走出剧场,演员走向大街,他们演绎着生活本身,他们把一切的时空都纳入到剧场中:在无人的公园,男人和女人行走交错跌倒扶起;在热闹的街头,女人翩翩起舞,汽车从身边经过,公交电车从头上驶过;在乌普塔尔标志性的天铁里,在工厂里巨大的机器下,在电梯里,在码头上,都是舞者的身影;甚至,舞蹈也成为生活的一部分,《一九八〇》里男人从草丛中跑出来,在原地不停步奔跑之后,又跑进了草丛中,如此循环,那条读不懂舞蹈的狗追着男人在狂吠,而狗和男人之间的互动变成了剧场的场景,它们之间没有舞者和非舞者的界限……

| 导演: 维姆·文德斯 |

当皮娜用身体言说,当身体被置于现实空间,当现实被纳入剧场,不说出来的词语构成了最基本的言说,而这种最基本的言说却又表达着人类的母题:在皮娜的舞蹈作品中,男人和女人之间的关系成为不断阐述的主题,他们或者是围攻和逃离,《维克多》里,一排男人走上来站成一线,他们一起用双手把头发向上捋起,他们一起张开嘴巴叩牙,他们一起向后退让,接着一排女人重复着男人的动作,当结束之后,男人们开始拿着一致不断接近女人,并以包围的方式将女人围在狭小的空间,女人最后从旁边开着的门里逃离;他们或者在伤害和被伤害,《古巴丹颂》中,男人走到女人面前,然后脱下裤子,又穿起裤子,面对不同的女人,他总是做出同一个动作,而另一个舞蹈中,女人被不同的男人围住,男人们伸出手,触摸她身上的不同部位,女人永远无法逃离;他们或者在异位,濑山亚津咲在舞台上说:“让我的身体威猛无比。”然后她套上了男人露出胸肌的图片,身体和图片的结合,也是男人和女人的结合,在《咏叹调》中,帕布洛下身穿着女人的裙子,在溪水边的平台上翩翩起舞……

或者是拥抱和亲吻,或者是追击和逃离,或者是抗拒与服从,有着梦游般的悲痛,有着被禁锢的不安,有着寻找出口的渴望,在舞者的身体语言里,在现实时空的剧场里,皮娜唤醒一些东西,赋予一些意义,她用大胆、梦魇般的意象不断抵达人类心灵深处。但是,当身体在那一刻死去,是不是言说真的停止了?2009年6月30日,皮娜去世,终年68岁,而仅仅在五天之前,她被诊断出患有癌症,甚至九天前她还和舞伴们出现在乌帕塔尔舞蹈剧场的舞台上,似乎在那个潮湿的夏天,皮娜抽完了最后一支烟,带着自己永不停止舞蹈的身体去往了另一个世界。这是现实中的死亡,但是死亡却并没有带走舞蹈,就像皮娜曾经说过的那样:“舞吧!舞吧!否则我们就会迷失。”

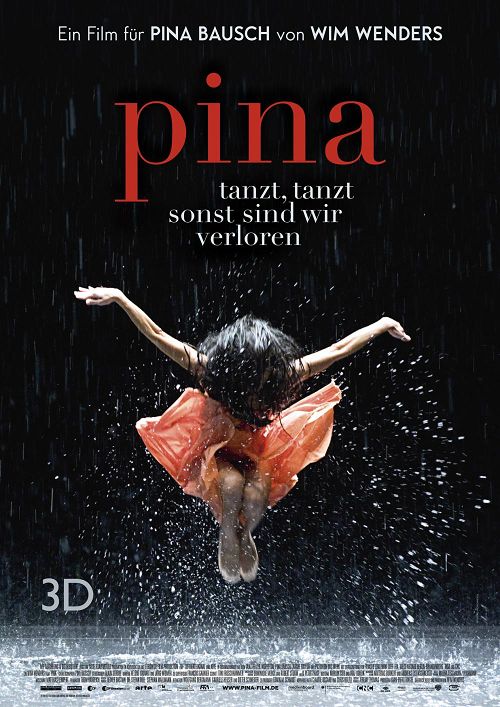

《皮娜》电影海报

皮娜的身体死去,更多的舞者开始言说,露丝说:“与皮娜相识,就好像从来没有过语言,她突然间就让我学会了某一个词的表达。”迈克·史崔克说:“皮娜拥有无双的洞察力,她能看见我内心的东西,我吓坏了。”多明尼克·梅西说:“皮娜是脆弱和强韧的结合体,她能无止境地去倾听和观察,能实现自我超越。”朱莉说:“皮娜总是坐在那里,注视着我。”玛露说:“和皮娜在一起工作,就感觉自己不再是凡夫俗子。”24岁就来到舞蹈团的潘娜多萝说:“皮娜能将矛盾转化为美好的存在,她与天使同在。”她在说,他在说,他们在说,每一个演员都说着和皮娜有关的一切,在皮娜逝世之后,他们沉浸在悲伤中,他们用回忆来复活皮娜。

但是这一种回忆,却又变成了另一个隐喻,“仿佛皮娜在每个人的心中,或者,每个人都是皮娜的一部分。”皮娜的复活,就是让每个人都成为皮娜,每个人都成为舞者,每个人成为身体的一部分又结合成一个综合体——就像多明尼克和玛露结婚之后生下了瑟内尔妲·梅西,“我是第一个在舞蹈团降生的孩子。”出生的孩子,是父母的结晶,更是完成了对艺术的延续,而每个人身上的“皮娜”不只是一个简单的符号,它是言说的方式,它是心灵的对话,它是男人和女人,它是时间和空间,它是美好和残酷,它是新生和死亡。而当文德斯用纪录片还原皮娜的影像,记录同事和学生的回忆,用3D立体展现皮娜的舞蹈艺术,他也是用影像文本在复原皮娜,复原舞蹈,复原不可言说的每一个隐喻。

男人和女人,排成的队列从外景中走向剧场,最后变成了投影在剧场上的一幕,此时观众席上空无一人,但是在舞台之上,皮娜在投影里跳起了舞蹈,这是一个人的舞蹈,这是一个人的影像,舞毕,她与观众挥手告别,她从投影中消失,最后的幕布升起,留下的是一个无人的舞台——消失是身体的消失,是生命的消失,当最后留下舞台,是为了给更多的人空出位置,给更多的舞者空出剧场,给更多的皮娜一个会说话的身体。

[本文百度已收录 总字数:3291]