2022-06-29《极乐同盟》:关于欲望的六度空间

他,他和他,她,她和她,三个男人和三个女人,这是一个对称的性别结构,当杨·史云梅耶用六个人建立“极乐同盟”,阐述一种关于欲望的共同体机制,是不是预言式地指出了“六度空间理论”在欲望投射上的可能影响,从而构造了无法逃脱的社会性网状结构?

《极乐同盟》电影上映于1996年8月,在时间上来说,六度理论已经被提出并运用到了社会学层面:1967年,哈佛大学社会心理学家米尔格兰姆设计了一个连锁信件实验,他把一整套连锁信件随机发送给居住在内布拉斯加州奥马哈的160个人,信中放入了一个波士顿股票经纪人的名字,信中要求每个收信人将这套信寄给自己认为比较接近那个股票经纪人的朋友。最终的实验结果是:大部分信件在经过五六个步骤之后送到了该股票经纪人的手中,六度空间的概念由此而来。它阐述的一个重要概念是:任何素不相识的人,通过一定的方式,总能够产生必然联系或关系,在某种意义上,世界就是通过六个人的六个空间被结合在一起,从而形成了一个具有社会学意义的网状空间,虽然不同节点之间的联系和连接关系不同,这个网状空间具有的功能也不完整,但是六度空间理论让人们对于信息时代的人类社会有了深刻的理解和实践。

六度空间理论又称为小世界现象,这个1967年在实验基础上提出的社会学理论,对于1996年的史云梅耶来说,有可能并未耳闻,但是他在电影中塑造的六名男女,他所创造的这个“极乐同盟”,却成为六度空间在心理学甚至精神分析学上的影像实践。而吊诡之处更在于:他的六度空间理论却明显以一种反联系的方式结合起来,或者更通俗地将,这六个人彼此之间有一定的联系,但是在进入到“极乐”世界的时候,却完全是孤立的,分割的,甚至纯粹是为了满足自我的欲望,那么,这个在自我意义上得到的极乐欲望,到底是如何变成一种欲望共同体的“极乐同盟”?

从现实层面来说,他们所面对的就是一个完全隔阂的世界。这是一个无对白的82分钟电影,当说变成一种沉默,对话便被取消了,人与人之间最基本的沟通手段成为了一种空无;除了出现在电视上的女播音员有一个打出字幕的“安娜”之外,史云梅耶没有给这六个人名字,也就是说他们都是无名者,无名的状态指向的不是在社会中自我标签的缺失,而是他们成为了整个社会的一种普遍现象;当对话取消,当每个人都成为无名者,史云梅耶却给了每个人一种身份属性,而这种身份属性又将他们推向了公共空间:他们是书店老板,是女房东,是女邮递员,是警探,是女播音员,是普通职工,他们的身份成了公共社会的标签,甚至这种身份在极乐同盟中被放大了:安娜在播报新闻时,她下半身的脚放在养着鲤鱼的水盆里,本来播音时镜头对准的是她的上半身,但是最后她享受鲤鱼啄食脚趾的镜头却被完整播放出来,取代了关于灾害、政治、宗教相关的新闻。

这是史云梅耶故意的“恶作剧”?其实他正是在隔阂的世界中建立了看起来是私密却属于人类共同欲望投射的六度空间——越是私密,越是变态,却越可能呈现人类欲望的本质。人与人之间是隔阂的,内心的欲望是隐秘的,每个人都带有社会属性,但是在他们进入属于自己的欲望世界时,都是孤立的存在。在表面上看来,六个人之间本身就存在着交集:秃头男人走进书店,看到了那些成人杂志,他快速地掏钱购买,匆匆拿着情色画刊出去,留下的是老板不解的目光;而书店老板在秃头男出去之后,转向自己柜台的内侧,对那些电路板进行了焊接——这是店主和顾客之间的交集;秃头男之后去店里买雨伞,店里的另一个男人正在寻找擀面杖,这又是顾客和顾客之间的交集,而这个买擀面杖、避孕套的男人是一个侦探;当侦探回到家,将买来的东西都放在了仓库里,然后开始制作触摸的工具,此时对面的窗户里的女人正流着泪,她就是侦探的妻子,也就是电视播音员安娜,夫妻关系当然更是一种交集;当电视播放安娜主持的新闻节目,店主走进小屋,打开电视机,然后利用自己手中的控制器,把安娜的头像拉近,屏幕上出现的是安娜性感的嘴唇,这又是有种交集,属于电视播音员和观众的互动关系;秃头男回到公寓,碰见了抱着黑猫的女房东,这是租客和房东之间的交集,秃头男甚至让她杀死了一只大公鸡,收集了被杀大公鸡的鲜血;还有一个人是女邮递员,她给秃头男送信,她将面包搓揉成小球,又装进包裹里,递送给安娜,安娜又将这些面包球丢进水盆里,让它们成为鲤鱼的食物,这又是一种交集……

| 导演: 杨·史云梅耶 |

六个人,他和她,他和他,她和她,她和他,存在着各种不同的交集,从这个意义上说,每个人看上去是孤独甚至孤立的,却又在一个共同的空间里,彼此之间发生着关系。另一方面来说,六个人在通向极乐世界的时候,也都是在关起门的隐秘状态中,他们制作欲望的工具,他们完成欲望的仪式,他们最后满足欲望,都处在一种独立状态中:秃头男在杀死那只鸡之前,就一个人躲进柜子里,然后关好柜门,在里面进行欲望的满足,而在杀死鸡后,他用黏土制作了鸡头的形状,然后将色情杂志上女性部位的图片贴在鸡头上,又制作了伞状的翅膀,之后又驾车来到了每人的树林里,穿过隧道最后在空地上将人偶拿出来,开始了属于自己的仪式;女邮递员在送完信件之后,偷偷在楼梯口拿出面包,然后揉成小球装进铁罐里,回家洗完澡之后,用吸管将面包球吸进鼻子,倒进耳朵,在预留的时间里,让这些小球在自己的器官里,从而达到自我刺激的快感;女房东收集枯草,用枯草制作的人偶,然后将人偶带到一个黑暗的山洞里,点上三支蜡烛,走进柜子,寻找刺激之后,便拿起皮鞭抽打着人偶;店主自己制作了电路板,然后完成女性的手组装起来的按摩器,在边看安娜播报新闻的时候,边享受四只手带来的抚摸快感;侦探收集各种器物,然后在仓库里制作让自己在痛感中产生兴奋的工具,它们是用钉子钉起来的擀面杖,是粘着避孕套和动物皮毛的棍子,是扎满图钉的东西,在一个人的空间里尽情享受刺激带来的快感;而安娜用面包小球喂鱼,让鱼嘴啄食自己的脚,同样享受着刺激……

或者关起门来制作,或者躲到隐秘的地方,或者自己完成一处仪式,他和她,男女的六个人都以孤独的方式走向属于自己的极乐世界,当然,他们获得的快感也是私密意义的。从工具的属性上来说,它们也是毫无关联,鸡毛、雨伞、避孕套、机器手、枯草、面包球、鲤鱼……从欲望的满足来说,也没有产生连带的效果,那些工具只对自己的身体产生作用,有人满足的是肉欲,有人得到的是精神的快感,它们从来不具有分享的意义;甚至在另一个意义上,正是这种处于隐秘状态的自我满足,拉大了人与人之间的距离,侦探和安娜是一对夫妻,但是他们没有性生活,在一张床上,安娜抹着眼泪,而侦探却不断吸着烟,他们之间也没有任何对话,最后侦探去了楼下的仓库,安娜拿出了脸盆,各自寻找属于自己的那个世界。

病态的存在到底意味着什么?它是对生命的摧毁,是对自由的奴役,是对美好的破坏,“花神”之神化的命名也最终走向了无法逃离的死亡地狱。

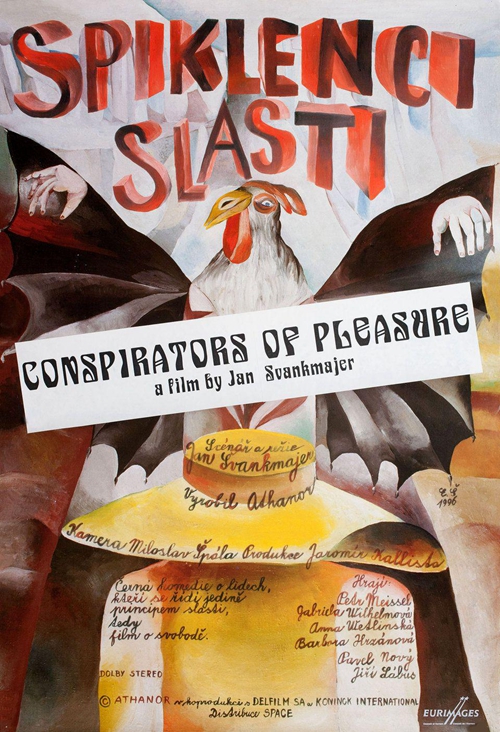

《极乐同盟》电影海报

人与人处在隔绝状态,欲望的满足在隐秘世界里发生,在没有名字、没有对话的世界里,六个人的六度空间如何变成了人类欲望的共同隐喻?一种是对称法,秃头男和女房东之间隔着门,他们也从来没有说话,但是史云梅耶在他们身上却制造了一种对称结构:秃头男躲进柜子得到满足,女房东在那个隐秘的山洞也躲进柜子;秃头男拿出的人偶就是根据女房东的形象来设计的,而女房东从柜子里拿出的人偶也是以秃头男为原型;秃头男在飞翔中和人偶玩着游戏,女房东用鞭子和人偶玩着游戏;秃头男最后站在高处用石头砸向人偶,人偶头上的那袋鸡血被砸破,人偶身上像是流出了鲜血,这是暴力欲的最后满足,而女房东用鞭子抽打人偶,将人偶浸入水中,也是一种变态式的施虐,暴力和施虐成为他们满足欲望的共同方法。所以,在秃头男和女房东在对称结构中建立起来的联系,具有的是同一性。

而在欲望的满足上,不管是血腥的,还是痛感的,不管是变态的,还是暴力的,所有人都为了达到极乐状态,而这也是每一个人在欲望面前的态度,正是欲望的同一性,每个人都被纳入到了六度空间里,在这个小世界里“分享”着他人的仪式。秃头男完成了仪式,返回了城市,他经过了有电视机的商店,此时电视上正是安娜播完新闻,她的目光竟神奇地转向了正从商店门口经过的秃头男,这是一种在现实空间和电视世界中建立的联系;女邮递员将枯草扔到了垃圾桶里,而这些枯草正是女房东制造人偶的材料;秃头男再次去书店,书店里已经没有了色情杂志,取而代之的是科技杂志,秃头男一样买了一本,回家之后他用擀面杖获得快感;而当他走过走廊时,发现女房东已经被人抬了下去,她的身上和人偶一样都是血,而回到家里,秃头男看到了三只燃烧的蜡烛;在女房东的案发现场,侦探正在调查,他发现了动物皮毛,然后用它在脸上摩擦……枯草、书籍、擀面杖、动物皮毛,这些欲望满足的工具,变换了主人,在他人的世界里成为了分享的标志,而这也意味着不同的欲望满足方法具有共通性,当每个人尝试不同的方法,“极乐同盟”便建立起来。

从有交集却孤立的状态开始,每个人在自己的隐秘世界里抵达极乐,在完成了极乐享受之后,每个人又以分享的方式发生交集,于是六个人变成了六个世界,六个世界又合成了同一个世界,他们没有名字,他们之间没有对话,但是在欲望的寻找、发现和满足上,他们具有同一性,他们就是同一个人:一个沉浸在自我世界的人,一个构建想象机制的人,一个自恋认同的人,他们就是我们,就是生活在六度空间中的我们。

[本文百度已收录 总字数:3971]