2023-10-31《我杀的那位》:但不能杀两次

荷德林医生深情地对保罗说:“我的孩子。”对话变成了“父子”之间的安慰;保罗拿过了沃特曾经拉过的小提琴,沃特最喜欢的贝多芬乐曲缓缓响起,这是个人对个人的替代;保罗拉着小提琴脸上露出了微笑,艾莎也笑着看他,荷德林夫妇则坐在沙发上面带微笑享受着“儿子”的音乐,这是一家四口的和谐乐章……安慰、对话、微笑、音乐和同居一室的“家人”,组成了恩斯特·刘别谦这部非喜剧电影最温馨的结尾。

这是一种个体情感最完美的展现,在1919年“休战一周年”的历史背景中,个体的回归成为宏大叙事中最美的部分,刘别谦的“和平”观念成为个体最具体也最鲜活的记忆。但是从国家或民族的宏大叙事转变为个体的情感叙事,从关于仇恨无法化解的恩怨到面带微笑的共处,从“我杀的那位”负罪感到“你不能杀两次”的和解,这一种转变的难度其实也是对拍惯了喜剧作品的刘别谦最大的考验,当然也是对那个特殊历史时期如何走出阴影的一种影像化探索。这一转变可以划定大致的界限,“我杀的那位”是1919年11月11日“休战一周年纪念”表现出来的最大痛苦,它返回到战场,则是记忆的复现,正是这种无法抹除的记忆一遍又一遍强化“杀人”的叙事,即使时间已经走到了一年后的纪念日,保罗依然无法再教堂的忏悔中走出;而当决定去往沃特的德国家乡,怀着一种赎罪的心理进入了那个家,他才一步步寻找自我的意义,一步步解构“仇恨”。

“我杀的那位”带来的负罪感,在刘别谦的镜头里是压抑的,是沉重的,它就像保罗所承受的罪责一样,无法被完全释放出来。在巴黎街头,炮声还在零星响起,教堂的钟声隐约传来,人群的欢呼声次第响起,这三种声音混杂在一起,也是对“休战一周年纪念日”的复杂背景做了交代:战争并没有真正远去,悲伤还在继续弥漫,救赎似乎困难重重。而在具体的镜头语言中,刘别谦更是将现实“宏大化”:士兵列队走过街道,胜利游行的场景中,刘别谦的镜头拍下的是士兵们迈过的双腿,他们依然在前行,依然是秩序的一部分;病床上的伤病突然惊醒,仿佛听见了并未消失的炮火,记忆遭受的打击再次以记忆的方式被唤醒,他们依然无法摆脱战场上的杀戮;教堂里军官们坐在那里祈祷,镜头里依然是他们齐齐整整闪亮的军靴,祈祷对他们来说就像是上战场一样,是集体行为……

在胜利游行中,在教堂祈祷中,在病院疗伤中,刘别谦完全展示了和战争有关的宏大叙事,也正是在这样的宏大叙事中,个体的出现也无可避免成为叙事的一种。那些闪亮的军靴之后,教堂变得空荡荡了,所有军官都已经离去,所有仪式都已结束——就像战争。但是它没有真正结束,镜头以一个特写对准了座位中低着头的保罗,他是教堂里的最后一个忏悔者,他是剩余的存在,但是正是这剩余的存在将战争的罪恶和仇恨,放在了宏大叙事和个体叙事之间,正是混杂在其中,对于个体的伤害更具毁灭性,使个体的存在更具悖谬性。保罗起身找到了神父,他对神父说的第一句话便是:“我无法忘记那双眼睛,我杀了一个人。”

| 导演: 恩斯特·刘别谦 |

“我杀了一个人。”保罗的叙述直接突出了“我”,而且我是杀人者,“杀了一个人”也是“我”的一种行动,如果没有宏大叙事的战争作为背景,那么这种杀人的行为是无可饶恕的,但是当保罗言及自己杀人成为杀人犯,却又是放在个体的语境之中。这便是悖谬,因为保罗上战场是代表法国,他杀人也代表法国去杀敌人,所以当神父知道他是作为战士在战场上杀死了敌人,他便安慰他:“你只是尽责而已。”因为战争不是以个体的选择为出发点的,只要成为战士,制造死亡是无法避免的,所以这是一种职责,战士的职责,但是保罗反问的是:“杀戮的职责?”这一句反问又将神父所说的宏大叙事变成了个体叙事,变成了“我”的行为。

战士上战场,战士杀敌,战士成为胜利者,这些都是宏大叙事的一部分,都是宏大叙事所要求的职责,宏大叙事的职责关涉的是国家,是民族,它和个体无关,或者说个体的命运在宏大叙事中都是被抹去的,他的胜利或失败只是一个数字而已,但是保罗又将这种行为变成了个体的选择,因为他看到了那双眼睛,因为他制造了死亡,因为那双眼睛和死亡也都属于个体。而在他的回忆中,身为德国军人的沃特也是一个个体的存在,他的面前是一本贝多芬的曲谱,他颤抖的手在上面写下了一封给未婚妻艾莎的信,“我不理解,我在巴黎生活了两年,我喜欢法国人,但是现在我得杀了他们……”一个生活在巴黎的德国人,一个喜欢法国人的德国人,这是在个体意义上的体现,就像他最后写下“WALTE”一样,名字的背后是一个鲜活的存在,但是他却是德国人,是德国士兵,必须面对法国士兵,必须杀死法国人。

保罗和沃特就这样在战场上相遇,以敌人的方式相遇,非此即彼的死亡对于他们来说,都只能删去个体的标签,但是他们却又站在个体的意义上认识死亡,所以沃特把死亡看成是最痛苦的事,保罗也把死亡看成是一种杀人,杀人者和被杀的人就是个体意义上形成了共识:共同对音乐的喜爱,共同有着生的愿望,共同有着对命运无奈的喟叹,当保罗最终将沃特未写完的名字添上“r”便是这种同一性最生动的刻画。所以当战争结束,对于个体来说,那便成为了一种阴影,而刘别谦并没有将保罗一个人对死亡的仇恨脱离出来,当他带着负罪的心态去德国,当他怀着忏悔找到沃特的家人,仇恨也并没有让德国人忘记。

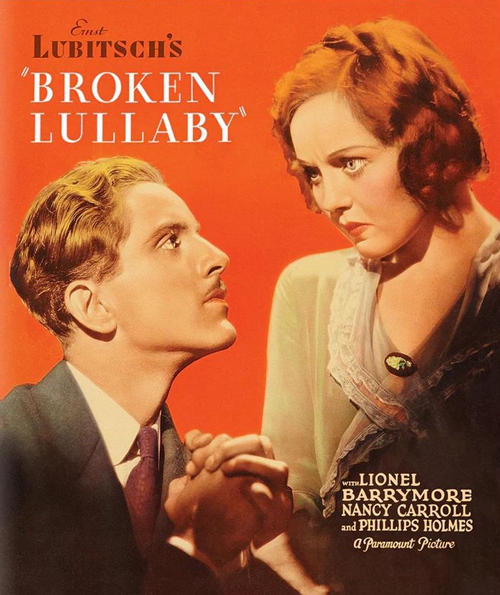

《我杀的那位》电影海报

当保罗来到荷德林的诊所,说自己是一个法国人的时候,荷德林立马转变了脸色,在逝去的儿子照片面前,他让保罗离开,“我们隔着一个死亡的世界。”对于荷德林来说,不管眼前的人是谁,只要是“法国人”,他就被打上了标签,他就是儿子之死的负债者,他就是必须被仇恨的人,“每个法国人都是杀死儿子的凶手。”这当然也是宏大叙叙事的一部分,而当保罗暂时留在荷德林家里,和艾莎一起外出,也遭到了邻居的围观,对于他们来说,一个德国的街道上出现法国人,就是点燃了仇恨的火焰;而在酒馆里,当荷德林来到这里,每个人都不理睬他,并认为在他家里的保罗是个“间谍”,并提醒他:“谁杀了我们的孩子?”他们同样把“法国人”标签化,并将其看做是杀人凶手。

在所有都被标签化的仇恨中,在所有都被纳入宏大叙事的现实中,要从中走出来的确很难,因为每个人都承担着失去亲人的痛苦,但是在战争已经结束的生活中,宏大叙事必须让位于个体叙事。在保罗来到荷德林诊所的时候,是荷德林的妻子和艾莎首先接纳了他,虽然他们并不知道保罗是在战场上和沃特相遇的,他们以为两个人是在巴黎认识的好友,这个带有“谎言”性质的理由却为保罗进入荷德林一家并被大家接受创造了条件,而荷德林也逐渐认识到“法国人”并不都是仇人,这是一种去标签化的努力,在酒吧里众人围攻他的时候,他反而把保罗看成是“客人”,并反问众人:“是谁派他们上战场的?该指责的是我们……”去标签化就是去宏大叙事,去仇恨,“虽然我们已经老的不能战斗了,但我们却没有老到不能仇恨别人……”

而对于保罗来说,荷德林夫妻和艾莎对他的关心,也让他慢慢融入其中,他怀着赎罪的态度来到这里,却变成了另一个“沃特”,甚至和艾莎之间产生了爱恋。但是保罗毕竟还背负着杀人的罪责,所以面对邻居的指责和议论,他还是决定离开这里,“我不属于这里。”当艾莎念起沃特写给她的最后一封信,当保罗也背起了信件的内容,他才最终说起了真相:他是在战场上“杀死”沃特的杀人者。但是这一切已经远去,这一切属于无奈的选择,艾莎对他说的是:“你不能杀死沃特两次……”也就是说,第一次是被国家意志裹挟着杀人,他也是战争的牺牲品,甚至他也可能被杀,但是在战争过去之后,他就是一个鲜活的人,他必须回到现实中,看像在墓地荷德林的妻子对同样丧子的老妇人说:“我们必须学会去爱剩下的一切。”同样,在保罗的生活中,杀人之后就是爱是继续生活,而不是依然仇恨。

“杀人”属于历史,属于战争,属于被标签的一切,甚至和每个渴望活着的人无关,所以“杀人”即使是一种罪,也是历史制造的罪,是战争制造的罪,而战争结束需要的是重建,重建现实的体系,重建爱的体系,重建和平的体系,不再背负罪责、不再维持仇恨就是回归个体,回归人性,回归生活和爱本身。

[本文百度已收录 总字数:3480]