2025-07-04《灰色花园》:美国社会的“反映论”

伊迪裹着头巾,拿着一面美国国旗,和着唱机里的音乐,在小小的房间里翩翩起舞,她跳舞的动作并不标准,但是身姿舒展,脸上也挂着微笑。而这一场景并不是现场的记录,它出现在屏幕上,而观看者正是许多年后的伊迪。伊迪在看着伊迪,现在的伊迪在看着过去的伊迪,观众的伊迪在看着影像中的伊迪——而实际上,这也不是1975年的纪录片,电视中的场景的确出现在1975年的纪录片里,但是当伊迪在看伊迪,在看伊迪的纪录片,在看伊迪1975年的纪录片,这一切就变成了对1975年“历史”的一次观看。

“写影·1975”观影中出现的乌龙,这是迈克尔·苏克西2009年导演的一部电影,影片的类型不是纪录片而是剧情片,从1975年至2009年,纪录片里被记录的母女都已经不在人世,和“观看”行为一样,用剧情片的方式演绎这对母女在“灰色花园”里的生活就构成了一种再现,而且是非真实记录的再现,是掺杂了表演的再现,当以剧情片的方式再现1975年的历史,也早已经不是“翻拍”的范畴。实际上关于“灰色花园”的电影,并不止1975年这部纪录片,2006年上映的是一部名为《灰色花园中的比尔母女》的纪录片,而它的导演就是当初拍摄1975年纪录片的阿尔伯特·梅索斯和大卫·梅索斯,影片同样采用纪录片的方式,一方面是对1975年经典电影的自我致敬,另一方面则是通过这部续集再现了女性的另一种生活——从片名的变化可以看出它的重点不再是生存环境意义的“灰色花园”,而是“比尔母女”,阿尔伯特和大卫再次讲述她们的故事是为了“献给那些不屈不挠的女性”。除了2006年的纪录片和2009年的剧情片,还有一部和“灰色花园”有关的电影,那就是Ellen Hovde导演的《灰色花园 - 从东汉普顿到百老汇》,这部2008年的纪录片也是以东汉普顿的“灰色花园”为起点,探讨了母女对艺术、时尚和娱乐界的影响,让观众更好理解为什么这对母女组合会成为高级人群中无尽魅力的源泉。

“灰色花园”形成了一种序列,尤其在进入21世纪之后开始了回溯性的发掘,但是这个序列的起点一定是1975年的影像故事,一定是梅索斯兄弟“真实电影”中的呈现,就像以影像播放的形式一次次被看见,而在1975年对这个故事源头的记录,是不是也构成了一种对现在的观看?纪录片中有一个场景是79岁的母亲即贝尔夫人谈到了天主教牧师的教义,说出了一句话:“每个人面对镜子问问自己是一件有意义的事。”而她的女儿伊迪就拿着一面小镜子,看着镜中的自己,说自己做了眼部手术,而现在白内障似乎又严重了。伊迪拿着镜子看着自己,想到了自己做过的眼部手术和现在的白内障,“观看”似乎构成了对自己年龄渐大之后身体的某种审视,而“眼部手术”和白内障又是对观看的一次生理性的怀疑,而贝尔夫人谈到对镜观察,则说出了自省的意义,它和镜前站着的自己有关,又从物质化的镜子延伸到了更广泛的时空和心灵之中,它和自己的存在有关,和经历的故事有关,也和明天的生活有关。

| 导演: Ellen Hovde / 阿尔伯特·梅索斯 / 大卫·梅索斯 / Muffie Meyer |

看见,就是对镜中人生的一种定义,它在1975年的纪录片中也构成了对现实以及对当时美国社会的一种观看,而在纪录片中更具有隐喻的一个镜头则是导演出现在了镜子之中,镜子前的真身没有出现,但是他拍摄电影时的动作却被镜子捕获,这是梅索斯兄弟故意强调的一次入镜?作为“真实电影”的代表,阿尔伯特曾有一个“墙上的苍蝇”的著名观点,“你是一个观察者,一个作者,但不是导演,不是发现者,不是控制者。”他认为纪录片导演就是“墙上的苍蝇”,默默观察事件的发生发展,完全处在事件之外,用摄影机真实记录。“真实电影”就是取消了记录者的在场,但是在这部纪录片中,他们却并没有成为“墙上的苍蝇”:在电影开始的时候,贝尔夫人就问大卫·梅索斯是不是在拍摄,而且在100分钟的纪录片中,无论是贝尔夫人还是伊迪,都在和拍摄的导演谈话,尤其是伊迪总是凑近和他们说着悄悄话。不管是贝尔夫人提到大卫的名字,还是伊迪和导演说悄悄话,乃至他们还以入镜的方式成为电影里面的人物,似乎都在违背阿尔伯特关于“真实电影”的论述,他们不是墙上的苍蝇,而是镜中的观察者、记录者、介入者,甚至是和故事有关的人物。

他们为什么要自我解构“真实电影”的规则?也许对话、交流以及入镜都是在阐明贝尔夫人所说的那个观点,面对镜子是一件有意义的事,拍摄纪录片就是面对镜子,只不过他们不是在问自己,而是问这一对母女,问这个“灰色花园”,问历史到现实的转变,甚至在问美国社会的嬗变。摄影机拍摄成为纪录片,本身就是一种纳入镜子的影像记录行为,在镜头之下,这个“灰色花园”呈现了一对母女“独立”的生活:贝尔夫人总是躺在大床上,然后翻看着相册,或者听一些当年的歌曲,被这些旋律所影响,她自己也开始轻声哼起来;坐在阳台上,裹着一条有些陈旧的毯子,或者拄着拐杖缓慢地行走;在她79岁生日的时候,杰克和洛伊斯来参加她的生日聚会,送给了她便于随手记录的便签本;而伊迪总是裹着不同的头巾,有时候站在母亲的窗边听她唱歌,有时候则坐在海边,或者拿起放大镜阅读图书,似乎并不喜欢唱歌的她喜欢的是跳舞……

母女生活在一起,纪录片呈现了她们的真实影像,由此构成了她们彼此独立又相互影响的关系,贝尔夫人在需要时总是会大声叫喊伊迪的名字,她责怪伊迪没有结过婚也没有孩子,而回忆自己和贝尔之间成功的婚姻,而伊迪却埋怨母亲,认为自己的一生就葬送在母亲手中,自己差点和32岁的尤金结婚却被母亲赶了出去,后来就再也没有过这个想法,而现在伊迪最希望离开这里去往纽约,她不想自己永远被困在东汉普顿,老死在灰色花园,“她把我看作是婴儿,我把自己看作是小姑娘,别人则把我当成女人。”在彼此的埋怨和指责中,像是在吵架的母子体现了一种代沟,但是相互的埋怨却又不带恶意,贝尔夫人说在这里照顾伊迪已经25年了,而伊迪则用另一种说法说自己照顾母亲25年了,79岁的贝尔已经老了,伊迪却看着母亲年轻时的照片,说她是一个美丽、优雅的女人,而且并不希望母亲去世,而面对女儿,贝尔夫人虽然嘴上说“我受不了了”,但是又笑着鼓励伊迪唱歌跳舞,脸上也是满足的表情。

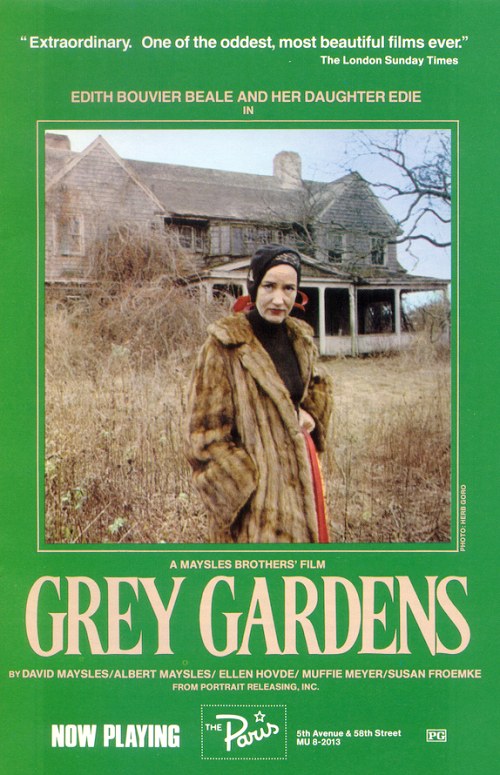

《灰色花园》电影海报

她们的生活,她们的关系构成了她们的现在,最后一个镜头里,贝尔夫人在床上唱着歌,伊迪在跳着舞,阁楼里的浣熊在吃着面包,小猫在爬树,这一切构成了进行时的现在,纪录片就是一这种方式表达着“真实”。但是当这一切成为镜头里的影像,当导演以入镜的方式观察,这绝不只是置身于外的客观记录,它表达着观点,在这个意义上,这个“灰色花园”所承载的就是被看见的历史和现实,就是美国社会的一面“镜子”。“灰色花园”始建于1913年,是当时一座华丽的花园,1924年贝尔一家搬了进来开始了这里的生活,1948年贝尔去世,留下的是这座花园和6万多美元的遗产,贝尔夫人没有离开过花园,在歌剧事业并未成功之后她开始发胖,而伊迪曾经追求模特事业,“1957年我差点试镜成功了”,但最终还是回到了这里,于是母女开始了“灰色花园”的困顿生活,甚至在1970年的时候,当地政府部门接到举报说这里成了垃圾场,所以下达了如不进行清理将被驱逐的命令。

八只猫、房间里的跳蚤和蜘蛛网,这就是曾经的绿色花园变成灰色花园的现实遭遇,而这一现实遭遇折射的正是和这一对母女有关的历史变迁,一方面他们追逐着自己的理想,或者歌剧或者模特,都是想成为名流人士,但是在现实面前,他们几乎失掉了一切,最后剩下的“灰色花园”就成为了一个颓败的符号,母女似乎并没有想要对现实进行一点改变,他们顺其自然,沉浸在过去的所谓荣耀之中,现实的破败似乎被他们口中所说的风光所掩盖。而另一方面,之所以灰色花园中的她们被关住,就在于她们还代表着另一重特殊身份,那就是曾经是美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪的亲戚,报纸上报道灰色花园的现状以及他们可能被驱逐的消息,也无不提及他们的这一身份。但是1975年或者更早的时候,杰奎琳早已经从历史中退场了:在肯尼迪被鱼刺之后,杰奎琳嫁给了希腊船王奥纳西斯,正是在1975年3月,希腊船王去世,他在死前就欠下了和杰奎琳的离婚状,这一场婚姻并没使得杰奎琳重回巅峰。

这是美国历史的一个侧面,而“灰色花园”的命运也成为了这个侧面的隐喻,当长青腾爬满了墙壁,当树叶遮蔽了空间,当母女和跳蚤、流浪猫为伍,过去的一切不再,“历史”被抽空而失去了一切的荣耀,现在的生活作为一种被看见的影像,也变成了70年代美国社会这面镜子中的一个画面,作为个体,他们面临被驱逐的命运,而似乎又不甘于接受这样命运的她们把“美国”看作是一种对立存在,她们被检查称做“突袭”,并认为这是美国发生的最讨厌、最残暴的事,而未来在何处,他们就像浣熊、跳蚤、猫儿一样,只是活着而已——纪录片播出后一年左右,贝尔夫人去世,伊迪离开了灰色花园,后来她周游欧洲,2002年去世,死后五天才被人发现。

[本文百度已收录 总字数:3779]