2025-09-04《海霞》:“战斗不止”的女性画像

电影在击毙陈占鳌为首的来犯之敌中结束,当海岛群众欢庆胜利,海霞的独白是:“时刻提高警惕,准备打仗!”手握钢枪,提高警惕,这说明战斗还没有真正结束,作为女民兵还担负着保卫海岛的艰巨任务,“战斗不止”也是这部113分钟的电影的主题。

电影在海霞的独白中结束,也是从海霞的独白开始:“旧社会,有眼看不见,有嘴什么也不能将,这些年来党给我擦亮了眼睛……”独白一下子就将旧社会的过去和新中国的现在形成了对比,而不管是旧社会还是新中国,始终贯彻的不变主题就是战斗。在旧社会,战斗的对象是明确的,就是这个压迫穷人的社会本身:海霞出生时家里因为穷,父亲只好忍痛将她放进了漂浮在海面上的木桶里,伴随着海霞哇哇的哭声,一切只能交给命运,是刘大伯闻讯将她救了下来,并取名为“海霞”;在同心岛,渔民出海捕鱼,东家陈占鳌收鱼,但是这根本不是公平的交易,海霞和石头抓获的一条小鲨鱼被陈占鳌夺去,而且收鱼的那杆秤完全是陈占鳌强取豪夺的证据,当渔民群起反抗,陈占鳌表面上承认错误,但是暗地里却勾结“黑风”,杀死了渔民刘大伯和海霞的父亲;石头立志要为父亲报仇,但是深夜却被一场大火夺去了生命,在火灾中丧生的还有石头的母亲,这场火也是陈占鳌派人纵火的;之后海霞和母亲又被陈占鳌赶出了渔船,失去了“家”,而在风雨之夜,海霞拿着一个窝窝头赶回家,回家呼喊病重的母亲,却是母亲的病逝;国民党的残余部队退缩到小岛,他们侵扰了渔民的生活,海霞的爷爷又被他们抓走……

在旧社会,海霞失去了父亲和母亲,失去了石头哥哥,失去了邻居,失去了家,也差点失去了自己的生命,所以旧社会对于有眼有嘴的他们来说,等于是一种无,对旧社会的仇恨就完全变成了对敌人的仇恨,当解放军来到了小岛,他们赶走了国民党,他们解放了同心岛,生活也由此翻开了新的一页。但是在新中国,敌人并没有真正消失,而且在电影中表现得更为复杂、更为多元,这也使得“战斗”被赋予了更多层面的含义。敌人首先是一种显明的存在,在开展反霸的斗争中,海霞和渔民们陈述了陈占鳌的罪行,但是不想陈占鳌被人劫走了,他试图勾结黑暗势力对海岛进行反扑;尤二狗曾经是陈占鳌的手下,由于在反霸斗争中揭露了陈占鳌藏财宝和枪支的地方有功,乡长双和给了他一条生路,让他在岛上开杂货店,但是他却在敌人的安排下暗地里搞破坏;岛上来了一名找亲戚的陌生人刘阿太,自称妹妹从小买到这里当童养媳,后来他找到了失散的妹妹大成婶,就暂住在小岛上,但是刘阿太总是鬼鬼祟祟行事,自从他来到海岛之后发生了很多怪事,尤其是女民兵在夜间训练时,阿洪嫂从那条熟悉的道路上摔下,还好送医及时才就会一条命,这也引起了海霞的注意,最终揭露了刘阿太的阴谋,他就是“黑风”,已经逃到台湾的陈占鳌派他和尤二狗妄图里应外合进行反攻。

| 导演: 钱江 / 陈怀皑 / 王好为 |

不管是显明的敌人,还是暗藏着的坏人,最后都被揪出,岛上的民兵破坏了敌人的阴谋,最终将他们一网打尽。但是在这场和来犯的敌人斗争之外,作为那个时代特殊的电影作品,“斗争”并不止于这些敌人,如果说旧社会是要在斗争中推翻反动统治,那么新中国的斗争包含着更复杂的阶级斗争,而战斗者同时要面对各种落后的观念,在这里,电影的一大亮点就是叙事中具有明显的女性意识。电影片名是“海霞”,原著是黎汝清的小说《海岛女民兵》,不管是原著还是电影,也不管是作为群体的“女民兵”还是个体的“海霞”,都在为女性刻画肖像。从旧社会到新中国,海霞也从一个孩子变成了大人,这就是属于女性的生理性成长,在长大成人之后,岛上组建了女民兵排,海霞又成为了排长,她带领女民兵手握钢枪守卫海岛,女民兵也成为海岛中的一支有生力量。但是女民兵的组建、训练和战斗,却遭遇了不同观念的阻力,阿洪嫂成为了女民兵,授枪仪式上拥有了属于自己的枪,但是刚捕鱼归来的阿洪在家里照顾孩子,也就有了怨言,他直言海岛只需要男民兵就够了,女人还是要以家务为第一,这就是一种大男子主义,海霞批评了这种大男子主义,并且提出了男人也可以照料家庭,女人当然也可以称为战士的想法,这无疑就在追求男女平等。阿洪终于消除了自己的大男子主义,在射靶比赛中,阿洪嫂取得了高分,阿洪转身拉着孩子跑开了,海霞还以为他不服气,原来是回来炖了鸡,一方面为自己出海壮行,另一方面则是犒劳妻子,在这个意义上,这一举动也体现了男女平等变成了一种实践。

海霞以射向空中飘飞的气球的方式进行射击表演,更是证明了射击水平不输男人,在她的带领下,女民兵成为了保卫海岛、对敌作战不可或缺的力量。当然这只是一种女性意识的体现,在某种意义上也是对于“女人能顶半边天”的一种政治呼应。在男女二元性的就有观念之外,还有像大成嫂不同意刚满16岁的女儿玉秀参加民兵的狭隘思想,还有彩珠训练不够刻苦产生的为难情绪,这些也都构成了观念上的落后,也是女性意识进一步强化的阻力。当然在海霞的努力下这一切也都得到了解决。除此之外,在形势发生改变的情况下,电影中还出现了以双和叔为代表的狭隘思想,他把枪支锁进了抽屉,使得枪支生锈,“枪上的锈好擦,思想上的锈难除”,最终他也在指导员的教育下转变了观念。虽然这些观念的转变并不属于“阶级斗争”,但是在那个特殊时代,电影所表现的依然是一场战斗,而且是没有硝烟的战斗。

从旧社会到新中国,从男民兵到女民兵,从显明的敌人到隐秘的敌人,从阶级斗争到观念变革,这就是《海霞》所具有的战斗精神,电影抛弃了很多口号式宣传,抛弃了教化式叙事,在当时来说的确是一部优秀作品,尤其是在摄影上,堪称经典。而对于电影之外的“花絮”,在50年后的观影中似乎也能梳理出几点。电影的导演有三人,钱江、陈怀皑和王好为,三人并不是传统意义的“合作”,而是反应了这部电影在那个特殊时代的“难产”,这似乎也构成了“战斗”的一部分;电影中的小海霞扮演者是蔡明,海霞的扮演者则是吴海燕,他们代表着两个时代,而其实蔡明只比吴海燕小了6岁;故事发生的地点是浙东沿海,在双和叔和海霞关于训练和生产的争论中,他们面对墙上海岛的地图,上面清楚标识着“临海县”,这就是浙江台州的临海,但是在电影中却出现了收香蕉的场景,浙江临海不可能出产香蕉,中国的香蕉产地包括云南、广西、广东、海南、福建等地,最北也是在福建,是不是电影将浙东沿海变成了更南的沿海,而这是不是电影中存在的明显破绽?

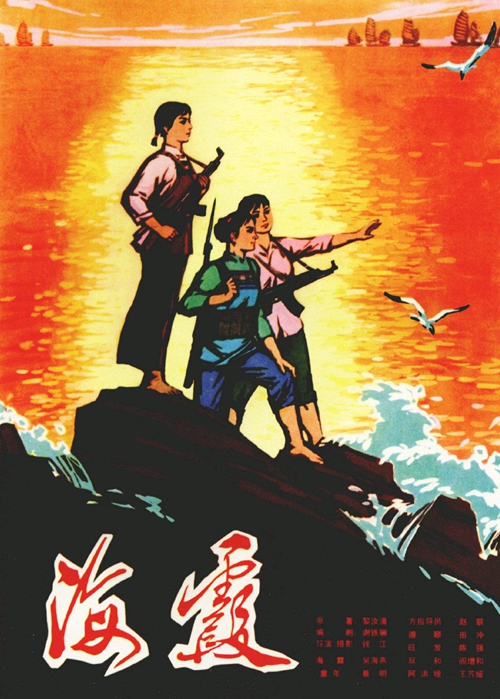

《海霞》电影海报

[本文百度已收录 总字数:2695]