2020-09-04《纳粹制造》:一颗钉子破坏的神话

“纳粹制造”的中文翻译或许是一种曲解:纳粹制造了什么?无疑制造了恐惧,制造了事件开始大规模爆发之前的恐怖气氛,正如波兰犹太人大力士齐什从柏林回来之后,告诉波兰的同胞:“我看见了恐怖的事。”——当恐怖已经慢慢笼罩,它似乎就变成了未来的必然。但是对于恐怖的抗击,重点的不是“纳粹制造”,而是如何抵御纳粹制造,而英文片名“Invincible”就指向了这个抗拒的力量,最后的字幕是:“不可战胜的精神在犹太人的故事和歌谣中流传……”

不可战胜,无人可敌的是精神,当重点落在犹太人要变得强大的精神意义上的时候,纳粹制造只能是一个因,但是在这个真实事件改编的故事里,最后却以一种偶然的方式终结了齐什想要制造的神话:他带着弟弟本杰明却伐木工人那里宣传犹太人必须自强,作为大力士,他徒手将钉子按进了木板里,体现了一种超常的力量,但是意外的事,一枚更长的钉子不小心划破了他的大腿,在鲜血流出来之后,齐什并没有感到危险,在完成了自己的使命之后,他带着本杰明从雪地里返回,但是腿上的疼痛越发明显,在几乎不能走路的情况下,本杰明建议去看医生,但是为时已晚,医生说要截肢才能保住生命。但是手术完成,齐什已经没有能抵抗病毒的攻击,“齐什在连续抗战11天后去世,他死于1933年1月30日,仅在希特勒掌权的两天前……”

仅仅因为一次意外,仅仅是由于一枚钉子造成的破伤风,这个犹太人大力士就结束了自己的神话,当他死去两天之后希特勒正式上台,揭开了纳粹真正统治的序幕——这没有交集的两天是不是一种错失?如果齐什没有因为这枚钉子而失去生命,他是不是还会担负重要的使命,在波兰犹太人以及全体波兰人那里宣传纳粹的恐怖?纳粹上台会成为必然,波兰犹太人在未来遭受苦难也会成为必然,在这种必然面前,齐什的偶然显得遗憾,他也并不能阻止历史的进程,不能改变未来的方向,但是齐什之存在,就在于用一种实际行动开始唤醒大家,更重要的是,他因为看见了恐怖的事,所以预言了未来,而正是他身上体现的“不可战胜的犹太精神”,才使得赫尔佐格从他身上汲取力量,反思德国纳粹的那段历史。

但是正因为齐什存在的历史真实性,他只能还原历史,还原个体,在还原的过程中,齐什的所为或许正像那枚钉子一样,充满了太多的偶然性,而这正是英雄之存在的孤绝意义——从个体来考量,齐什在被小小的钉子划破大腿之后,像所有自大的英雄一样,忽视了潜在的危险,他不仅忍着,还和本杰明走了很长的一段路,直到回到家里在睡梦中发现身体发烧,才在本杰明的劝解下去了医院,但是已经太晚了,手术也无法救回的命,最后他做了一个梦,梦见自己带着本杰明跨过了满是红色螃蟹的礁石,然后看见本杰明飞腾起来,“爸爸,本杰明在飞呢。”这最后的意象完全是一种对于现实的背离,无论是红色螃蟹还是飞升的本杰明,在赫尔佐格的设定中,都具有了还原真实历史之外的一种象征意义:红色的螃蟹便是可能到来的“纳粹制造”,它们以一种侵占的方式驱赶了其它生命,而在这种寻找行走空隙的时候,本杰明便成为超越者,他以飞翔的姿态更成为犹太人救赎的符号,就像在齐什身边,本杰明所代表的是犹太人的信仰和智慧,他口中的“先知书”才是真正唤醒犹太民族觉醒的武器。

本杰明飞走了,齐什死了,赫尔佐格在现实和想像的世界里完成了对“不可战胜的犹太精神”的阐述,但这仅仅是最后一幕的升华,而在1932年齐什的命运里,他所经历的一切就像那枚细小却真实的钉子,在偶然性中依稀看见了必然性,但是对于必然性的把握和理解显得较为苍白,甚至含有某种让别人无辜成为牺牲品的遗憾。齐什是作为大力士的形象出现的,从1932年的波兰到柏林,他都是凭借着自身的强大创造了一个神话:他轻易就击败了在马戏团的大力士,从而获得了一笔奖金;他在电影院里通过屏幕见识了柏林的发展,在慕森的俱乐部里,他成为舞台上的大力士,成为观众的拥趸;他对于自身的评价是:“上帝给我的礼物就是强壮。”

| 导演: 沃纳·赫尔佐格 |

但是,这一身的肌肉对于他来说,却变成了自己政治站位的符号,而这一切都是因为他深处在那个历史节点所面临的选择。慕森俱乐部的很大一批观众就是德国的军官,所以他为了讨好他们,把齐什这个招牌改名,从齐什变成了那个民族史诗里的英雄齐格弗里德,而且被冠以“德国钢铁之王”的美称。但其实,这是一种异化,因为当他戴上金色假发的时候,他是以德国人的形象而出现的,和被改名一样,他也成为讨好德国军官的一个工具,所以他在台上拒绝了这样的身份,直接告诉观众自己就是一个犹太人——齐什是为了真我的存在而拒绝德国名字和身份,他或许对于“犹太人”可能遭遇的危险一无所知,这是一种本能式的维护,但也正是从这个身份的选择开始,他看见了恐惧。

底下的德国军官开始质疑犹太人怎么可能有大力士,甚至直接喊他是“犹太猪”,这一种种族歧视对齐什来说是一种侮辱,但是也还没有见证恐怖的发生,直到慕森被发现是犹太人而遭到德国人的秘密处决。这个过程其实是复杂的,一方面来说,慕森隐姓埋名就是忘掉了犹太人的信仰,他所做的一切就是为了在这里得到属于自己的一切:他开设俱乐部是为了讨好德国军官,他在台上表演通灵术是为了接近德国人,更是为了让自己能出人头地:他说自己是神秘的力量,是先知,是预言者,他的存在就是为了引导别人,希特勒也是一个伟大的引导者,所以他的目标是成为内阁成员——用通灵术做幌子,豪森有着自己的政治目的,正是在这种目的指引下,他丧失了一个犹太人的信念。

但是,犹太人的身份又让他付出了沉重代价,在游艇派对上,上面的德国军官在谈话中透露了纳粹的复兴计划:作为第一次世界大战的战败国,“德国的风格”不是沉沦,而是在羞愧一下之后,能够微笑着面对未来。制造战争只需要羞愧一下,当德国开始微笑面对全世界,微笑的后面其实才是恐怖,所以当齐什和巴结德国人的慕森爆发冲突而被送上法庭的时候,齐什揭露了慕森俱乐部里的各种谎言,而最终他说出的真相是:眼前这个口口声声为德国人做事的人就是一个犹太人——慕森承认自己是犹太人,但是在他看来,“上帝在创造时也使用了欺诈”,所以在等同上帝的作为中,他涂抹掉自己犹太人身份具有了合理性,但是恐怖的事却发生了:慕森被逮捕,最后被暗杀在森林里。

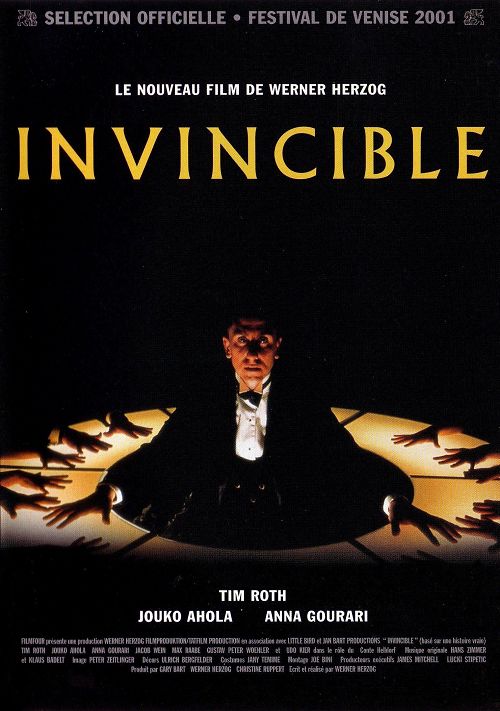

《纳粹制造》电影海报

齐什是作为认尸者被德国警察带到了森林里,他在杂木从中看见了慕森死去的惨相——赫尔佐格没有直接将镜头对准被森林猛兽啃噬之后的慕森尸体,而是从齐什的表情中读到了恐怖——德国人亲手杀死了这个犹太人,却制造了谎言说他是被他人所杀,齐什知道了真相,才感觉到真正的恐怖即将到来,“糟糕的事情即将发生。”所以他认识到自己身上的使命,所以他要成为波兰新的大力士,号召全体波兰人尤其是波兰犹太人认识德国纳粹的本质,用不可战胜的精神坚决捍卫自己的权利。齐什是在慕森被枪杀之后真正觉醒的,他也从此从身体上的大力士变成了精神意义的大力士。

但实际上,齐什发现恐怖的整个过程,除了德国暴露了他们的残忍,还有重要的原因是自己把慕森推向了死亡的深渊。不管是慕森开设俱乐部,还是讨好纳粹,甚至想成为内阁成员,其实都是他在政治上的一种追求,他是被蒙蔽了双眼,所以隐藏起了自己的真实身份,但是这样一个犹太人是不是必须为此付出生命代价?齐什是在游艇上和慕森发生争吵,才最后在法庭上揭露了慕森的身份,而这个过程中,齐什并没有主动上升为拥有一种犹太人使命,他甚至只是为了和玛特在一起——男女私情而已,尽管玛特和他产生的爱都是基于寻找一种归宿感的目的,尤其是作为一个没有祖国的人,她在齐什身上看到了力量,看到了理想主义,所以她希望自己有一天能和一个乐队一起演奏贝多芬第三协奏曲。而玛特是慕森的情人,在船上正是因为玛特的存在才导致了两个人的矛盾,玛特告诉齐什慕森的真实身份,齐什便在法庭上大胆揭露——当时的齐什不知道慕森因为犹太人身份会遭受枪杀,但是正是他的揭露,使得慕森走向了不归路,更成为纳粹枪口下的牺牲品。

说慕森是牺牲品,是因为他身上的确没有背负太多的罪,他的通灵术,他的政治目的,也都是一种理想,但是因为自己是犹太人,最后被纳粹处死,而导致这一结果的直接原因却是齐什——齐什来到柏林能够立足,完全靠的是慕森,虽然在慕森那里他也只是一个工具,但是从某种意义上慕森是有恩于齐什的,所以当慕森身份暴露最后被德国人带走的时候,齐什对他说了一句:“我恨抱歉。”这一句话至少在齐什内心来说,是有着某种道德负罪感的,尤其是当慕森成为牺牲品残忍地死在森林里,齐什才真正看到了纳粹的恐怖,才认识到了未来可能发生的糟糕事。

齐什能揭露慕森的身份,是一种偶然多于必然的决定,但是在赫尔佐格那里,却具有了完全的必然性,所以当他认识到自己的使命,他完全变成了赫尔佐格塑造的英雄,从柏林回来,他便开始在波兰人中宣传纳粹的暴行,希望他们能强大起来——他爱着的玛特留在柏林,一种爱情因为他身上负有伟大的使命而无疾而终——1933年还没有形成所谓的“犹太法案”,慕森的死只是一种个体事件,如果赫尔佐格能安排另一个更无辜的犹太人死于纳粹之手,那么不仅对于齐什来说,还是对于“纳粹制造”来说,都显得更为合理。而正是因为沿着这样的英雄设定让齐什承担起使命,又在偶然死亡中回归真实,这便削弱了主题——真实而具有神话意义的英雄,在赫尔佐格那里既具有了偶然性的命运遭遇,又具有必然性的人生选择,既要成为一个英雄的符号,又难以逃离现实的束缚,于是在一枚钉子制造的肉体死亡中,他便被赋予了崇高的精神象征。

[本文百度已收录 总字数:3962]