2025-09-10《年青的一代》:没有永远的“红色保险箱”

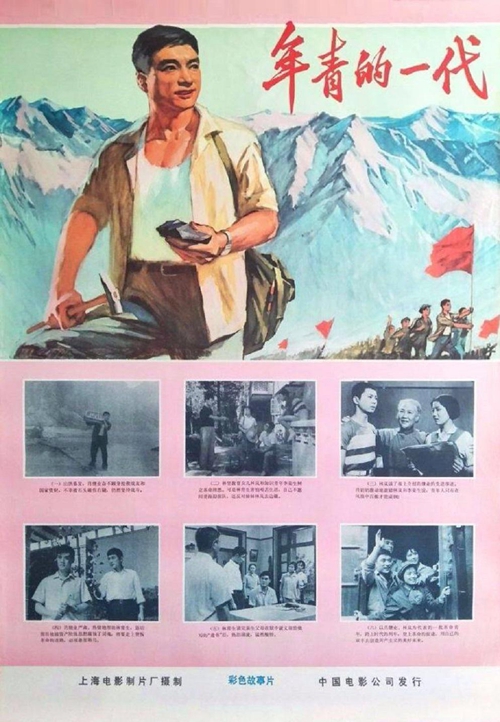

这是一部1975年“重新摄制”的电影,导演是凌之浩、张惠钧,“重新摄制”就是对10年前赵明导演的同名电影的一次“翻拍”,并不清楚同类型电影为什么要翻拍,也因为没有观影1965年版,也不清楚两部电影在主题上是否有不同——据说最明显的变化是:10年前是黑白10年后则是彩色,而从观影体验来看,10年后“重新摄制”的这电影和同期的其他国内电影相比,色彩最亮丽,画面也最清晰,50年后观影感觉它就像是一部新片,这的确让人有些意外。

相隔十年,变化一定存在着,除了电影在色彩上带来的惊异感之外,还有对演员的不同认识,当时22岁的李明秀在电影中饰演林岚,和同年上映的《春苗》中的春苗相比,这部电影中的她少了明显的杀气,而这种杀气的缺少是不是意味着她并未如春苗一样面对的是围攻她、陷害她的阶级敌人?这或者也是解读这部电影的一个线索。“年青的一代”当然是相对于老一辈而言的,在社会主义建设时期,年青的一代就是中坚力量,就像地质队员肖继业所说,“祖国正需要我们年青一代改变一穷二白的局面”,而在电影中“年青的一代”就是通过和老一辈革命者的关系中被阐述的:想留在上海工作的林育生并不是林坚夫妇的亲生儿子,而是烈士的遗孤,在解放战争中身为工人的他们被反动派杀害,在临死之前把林育生托付给了林坚,这是一段秘密,在林育生逐步被腐朽思想侵蚀甚至可能滑向深渊的时候,林坚便把他出身的真相告诉了他,那是一封父母写给林育生的遗书,父母为了革命事业献出了生命,作为无产阶级的后代,他们希望孩子“永远跟着党,永远为人民”,并在最后发出了“不能忘本”的谆谆告诫,知道了这一真相的林育生读出了眼泪,也彻底认识到了自己的错误,一句“看我的行动”让他成为了“上山下乡”知识青年,更成为了接过革命接力棒的“年青一代”。

老一辈革命者写下的遗书成为年青一代觉醒的最关键力量,“不能忘本”就是“年青一代”在新时代必须遵守的原则,之所以提出这一原则和要求,电影用一个形象的比喻来阐述年青一代面临的问题,那就是肖继业所说的“红色保险箱”,年青一代应该成为“又红又专”的一代,但是这种从老一辈开始的红色基因并没有被锁在保险箱里,也就是说,“红色保险箱”并不永远是安全的,它潜在的有变质的风险,而这种变质的风险就来自电影所处时代的阶级矛盾。从一开始电影以特写镜头醒目地描述了那个时代:“奋战一九六二年,狠狠打击帝修反”,“帝”指的是帝国主义,“修”则是修正主义,而“反”是对一切反动派的简称,“帝修反”概括了阶级斗争中的所有敌人,而“狠狠打击”就意味着阶级斗争的紧迫性,对于像林育生这样的年青一代来说,矛盾和斗争呈现出一种白热化倾向,林坚说:“特别是今天,帝国主义和他们的走狗正梦想着从你们这一代人身上找到反革命复辟的希望。”

| 导演: 凌之浩 / 张惠钧 |

但是在这部电影中,林育生却并非是斗争的对象,因为他并不够成真正的“敌人”,林育生的思想更多体现的是一种矛盾性,而这种矛盾性具有的苗头正是当时社会在年青一代上体现的主要矛盾。林育生和肖继业同为地质队员,肖继业在青海矿区和队友们进行勘探,他们发现了一处新矿,地质队领导便让他回上海参与地质报告的答辩,而他的另一个任务则是了解已经回到上海的林育生的情况。林育生从青海勘探队回到上海的原因是关节炎,但实际上他的目的是留在上海,而且地质学院的严教授已经答应让他做助教。一个在青海,一个在上海,青海和上海就构成了超越地理意义的矛盾,按照林育生的说法,青海矿区就是一个“山沟”,而上海作为大城市,则可以让自己有更好的生活,而除了这一象征意义之外,上海有“上海地质学院”,它代表的是理论,是知识,而青海则是地质队勘探的地方,它代表的就是实践,是知识青年“上山下乡”的广阔天地,更是理论联系实践的革命阵地。

上海和青海,这两个方向正代表着身为年青一代的林育生和肖继业的选择,肖继业以大山为家,要将自己的青春都奉献在祖国的地质事业中,这无疑是“高大全”的形象,而林育生无法忍受青海的生活,认为无法在“山沟”里实现自己的理想,所以以治病为由回到了上海,当肖继业来到上海,年青一代的矛盾就充分体现出来:它甚至通过“腿病”来体现,林育生从青海回来是因为关节炎,他在上海名义上是养病实际上在找工作,关节炎其实是一场骗局,而肖继业在勘探过程中,一条腿被石头砸中,由于没有及时治疗,生出了肿瘤,如果是恶性的话还将截肢,面对医生的诊断,肖继业对奶奶说:“留有一条腿,我也一样干革命。”腿病凸显的是两个人不同的思想,而矛盾最集中体现的则是对于“幸福”的讨论,除了林坚和林育生、肖继业之外,还有考高中失败的小李子,小李子认为:“我读了九年书,还让我去种地,还说这是幸福?”他的理想是要成为一名电影演员,林坚批评了小李子的幸福观,当然他的重点是纠正林育生的人生观,“好吃懒做、贪图享受,那是资产阶级的幸福观。”而肖继业则从自己在地质勘探中发现红军标语的故事说起,认为幸福和斗争分不开,就像他之后对林育生所说,不做“精神贵族”,不为个人利益着想,更不会将广阔天地当成山沟,“山沟里也出马列主义和革命思想”。

林育生千方百计回到上海,想方设法留在上海工作,这当然是“贪图享乐”的思想,而真正让他离堕落一步之遥的则是弄虚作假,那份关节炎的报告是伪造的,按照肖继业的说法,这是欺骗组织、欺骗党的行为,可以说,这才是真正的错误做法,当然,在肖继业、林岚、夏倩如的批评中,林育生认识到了自己的错误,认为这是一件“见不得人的事”,而林坚最后告诉了他真正的出身,林育生在悔悟中也重新走上了革命道路。总体来说,这部电影是两种路线的斗争,但林育生并不是真正的阶级敌人,斗争也没有那么重的火药味,而且也具有很大的现实意义,它更像是对毛泽东提出的“治病救人”和“善于斗争”的一种阐述。虽然林育生不是敌人,最后也觉醒了,但是和当时的其他电影一样,两条路线的斗争依然具有直接性和标签化,而且对错误路线、错误思想的批判同样不缺暴力性和夸大化——只不过敌人隐藏在身后控制着林育生:一个是严教授,按照肖继业的说法,“严教授那种人脱离实际!想坐在沙发上写论文?既想舒舒服服,又想有名有利,结果只好照抄外国的文献资料,或者出冷门、搞偏题,这条路是走不通的!”他是作为走“白专道路”的知识分子被批判的;另一个则是吴行,他总是通过电话联系林育生,那张伪造的病例报告就是他出的主意,在电影中他就是肖奶奶口中“不服从分配的资产阶级子弟”,是被资产阶级腐朽思想完全侵蚀的一代。

仅仅坐在沙发上写论文,就是走“白专道路”,就是修正主义?这无疑是可怕的,而对于“上山下乡”的过度歌颂,也让人感到害怕。但是从叙事的艺术角度来说,严教授和吴行都没有在电影中“现身”,却是真正需要批判甚至斗争的敌人,让敌人不在场却又让他们无处不在,这也许是这部电影最大的亮点。

[本文百度已收录 总字数:2887]