2015-09-10 梵净山:不见的现场

这里有“山即是一尊佛、佛即是一座山”的万米睡佛,这里有草甸之上仿佛伸出大拇指的“黔山第一石”,这里有风霜雨雪中飘摇10亿年的蘑菇石,这里还有天桥链接而垂直高差达百米的红云金顶,有突兀而灵动的老鹰岩,对于被称为“中国第五大佛教名山”的梵净山来说,这种种的景观组成了可见的“焚天净土”,只是当烟雨缭绕,当雾霭氤氲,没有云海波涛,也没有佛光幻影,只有行走在烟雨中“不见的现场”。

看见和不见,仿佛是隔开的两个世界,看见的是图册里固化的美景,是记载在历史里的故事,甚至是想象的奇幻,“贵州山以梵净山为第一,可比天台。”明末浙江诗人谢国梗抗清失败后,隐居梵净山,“天台逸人”便在“古迹名山”上加了重重的一笔,而“中国十大避暑名山”、“中国第五大佛教名山”的称号,对于梵净山来说,也是被看见的荣誉。但是这样的“看见”却也是一种传说,而当登临高山,亲临现场的时候,不见的看见却也是一种真正的现实,一种可以触摸的存在。

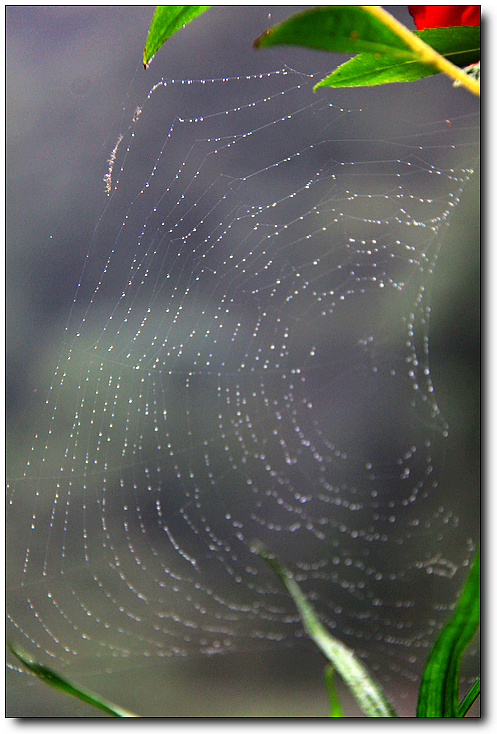

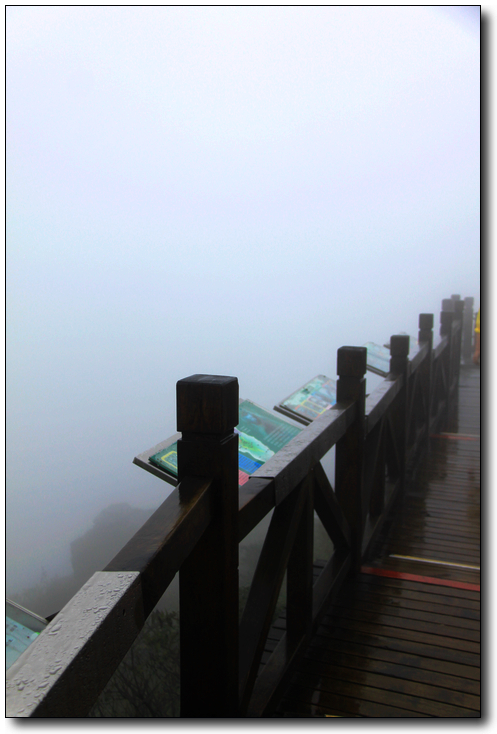

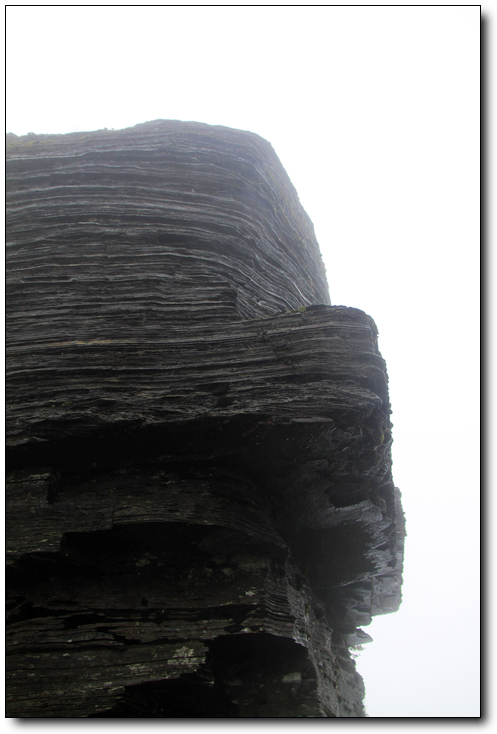

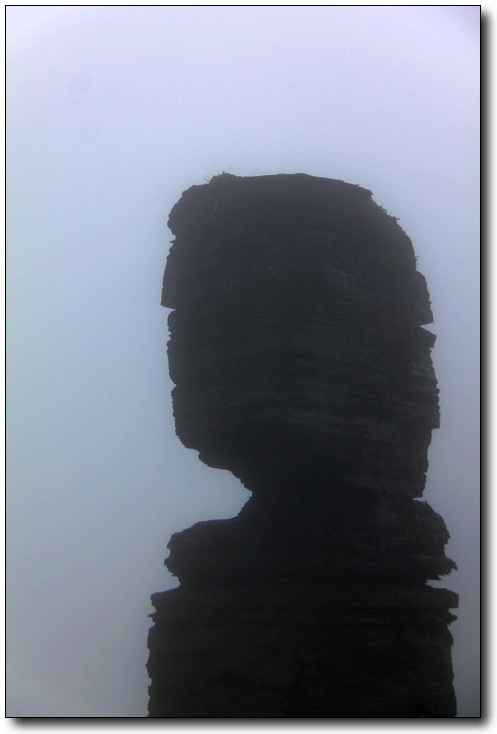

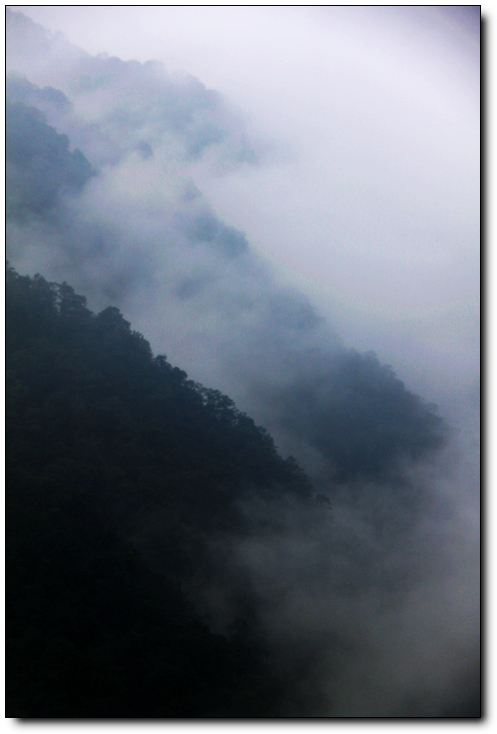

天气预报说是多云,但是早上起来的时候却下起了绵绵细雨,观光车进山,缆车上山,雨并没有停歇,雾气却越来越大,从缆车上望出去,一片氤氲,脚下是云是雾都幻作了一种梦境。然后步行上山,披着雨披,或撑着雨伞,已经不可远眺,一切都被遮挡起来,身处在这样一种现实里,只有脚下的步伐才是自己的。几百级的台阶上去,据说是到了“蘑菇云”,抬眼望,却只是在雨雾中若隐若现的“魅影”,四周仿佛空空荡荡,立在其上的蘑菇云真如其名字一样,呈现出一种魔幻现实主义的味道,上大下小,高约十米,却也是历经亿年岿然不动,作为梵净山的一个自然和艺术化的符号,孑然独立的蘑菇云似乎也在自己看见的现场,见证着风霜雨雪。

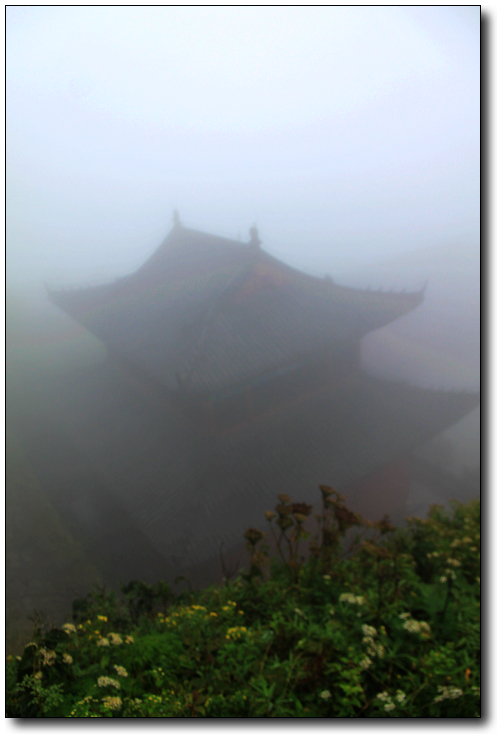

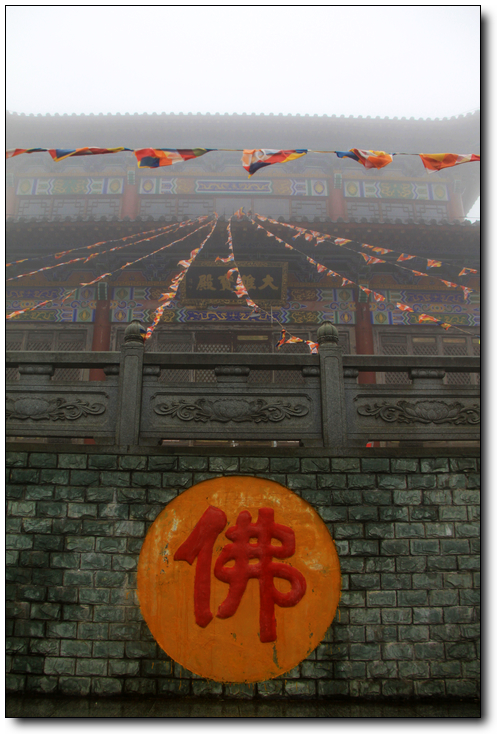

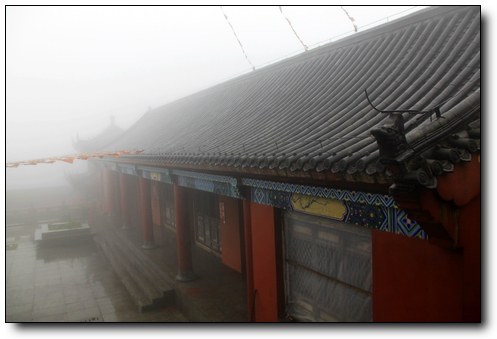

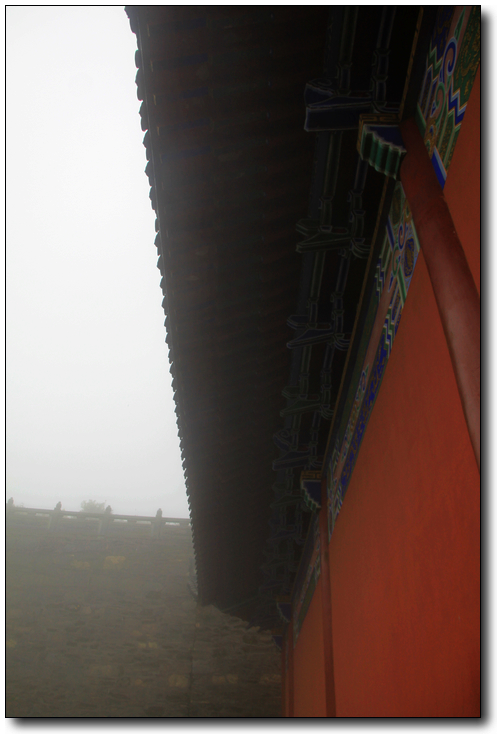

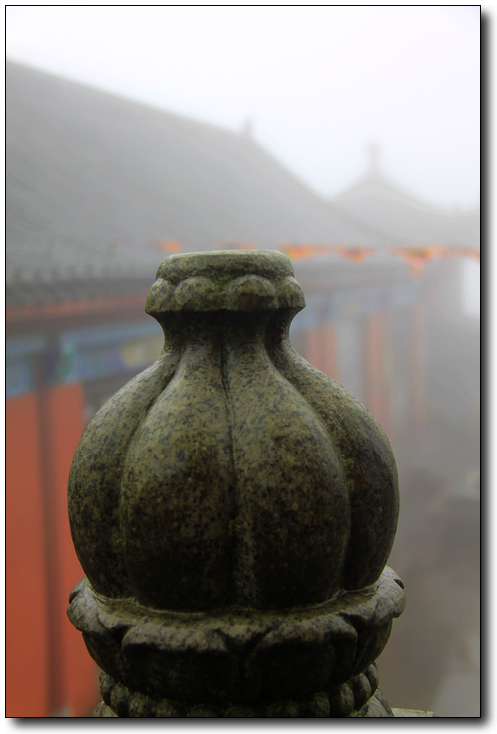

似乎已在山顶之上,却望不见对面的红云金顶,看不见突兀的老鹰巨岩,当然更无法全体而览万米睡佛。而沿着山道下行,只有一条通往未知的路,目光所及之外,是看不见的尽头。小心地行走,以为世界就以这样惘然的状态合拢的时候,却瞥见了那隐约的寺庙,就在山道的左侧,不是全部隐藏在雨雾之中,微微露出那檐角,那院墙,然后慢慢展开来,如梦如幻变成如诗如画,只一脚的距离便将自己带入了仙境。

这是梵净山上的承恩寺,立于新、老金顶之间开阔处,这座始建于明初的寺庙也是在历史的流转中刻满了沧桑的符号。万历二十七年(1599年)毁于播州战火,万历四十六年(1618年)被敕赐为金顶正殿,由钦命僧妙玄重修,并颁给镇山印信。据《下茶殿碑》记载,相传明万历皇帝朱翊钧的母亲李太后曾修行于此。“肉身成圣,白日飞升,”“因之创修庙宇,满塑佛像,建立四大脚庵,凿开五方道路,敕赐镇山印号为古茶殿”。数百年间,香烟鼎盛,善男信女,“时往时来,若城市然”。

热闹是历史的热闹,而在这依稀可见的现实里,承恩寺依然是冷清而的,在雨雾之中甚至透出那一些的神秘,像是孤独于这一段历史,是的,它只是在经过的时候才被看见,那相呼应的护国寺在何处?释迦殿、弥勒殿又在哪里?那四大皇庵四十八脚庵藏身在哪里?甚至门额阴镌的“敕赐承恩寺”五字也不见踪迹。不见历史,不见佛寺,不见金顶,站在如梦如幻如诗如画的现实里,并非要跨越历史,也不是要重建传说,只是在孑然独行中抵达一种可见而不见的想象,漫无边际地扩展开来。而其实,梵山净土何尝不是一种自我的感悟,何尝不是见山不是山的禅意,那漫天的雨雾,那迷幻的意境,仿佛也成全了一种“转眼风云相会处,凭空移步作神仙”的幻觉。

|

|

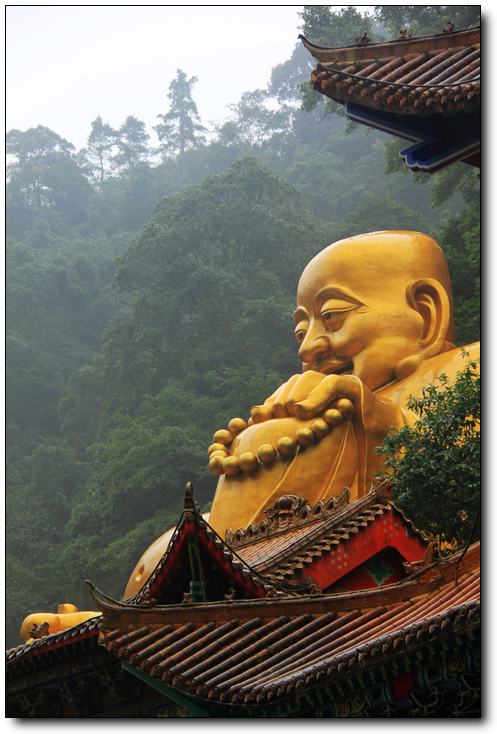

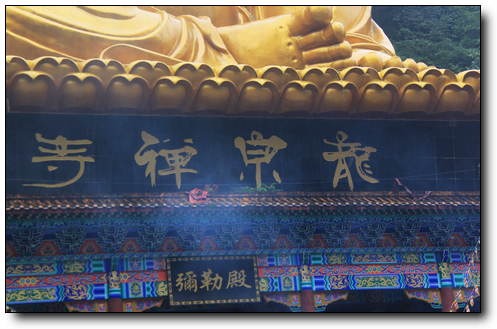

| 山下的龙泉禅寺或者是可见的 |

|

| 雨中行走 |

|

| 雨雾是一种无的境界 |

|

|

|

|

|

|

| 巨石魅影 |

|

| 滑竿也无游客选择 |

|

| 道可道 |

|

|

|

|

|

| 烟雨承恩寺 |

|

|

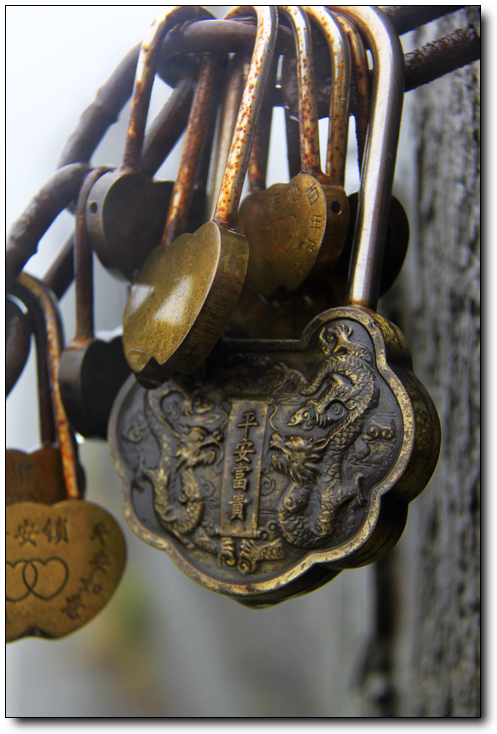

| 爱的证明 |

|

| 索道 |

|

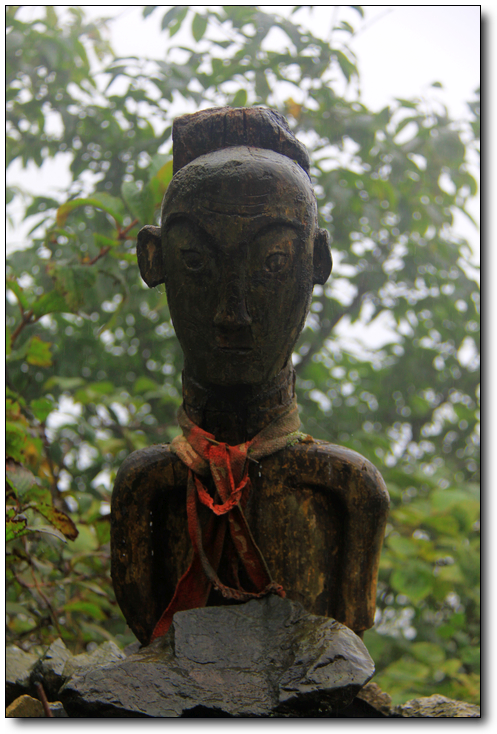

| 不知是哪路神仙 |

|

| 雨中挑山工 |

|

|

|

| 氤氲梵净山 |

|

|

|

| 自在的境界 |

[本文百度已收录 总字数:2859]

思前: 水润亚木沟

顾后: 云舍:台上田间的两处风情