2021-09-10《敌我难辨》:唯有革命情谊不变

在悬崖后潜伏,在峡谷处杀敌,当重新夺回一整箱黄金的希洛夫穿越树林,终于看见了在山坡上的骑兵团,看见了骑马的安德烈,看见了车上的泽尔任斯基和尼古拉,他兴奋地举起了手,大喊一声:“兄弟们!”曾经他被怀疑是叛徒,曾经他被认为是黄金劫案的主犯,甚至他曾经被肃反委员会押赴了刑场,但是逃离而复活的希洛夫却在这一声“兄弟们”的喊叫声,重新得到了信任,重新回到了革命队伍,也重新成为了名符其实的“兄弟”:安德烈、泽尔任斯基和尼古拉,在革命战争中,他们曾经就是最好的战友,而现在,重逢他们,击碎了怀疑,像战争结束前一样,他们汇合在一起,拥抱在一起——连已经背叛的列姆可在他们身后,也露出了微笑。

这是最后一个场景,当希洛夫从土匪那里“智取”黄金皮箱,按照列姆可的建议,可以带着那些黄金越过边境过上富足的生活,在饥渴侵袭几乎看不到希望的情况下,希洛夫终于没有离开这片土地,而他的坚持也终于迎来了最后的团聚。最后的团聚是“兄弟们”的自我识别,于是不再有“敌我难辨”的悬疑,不再有“敌中有我,我中有敌”的阴谋,米哈尔科夫以这样一种方式完成矛盾的消解,似乎落入了某种俗套中:希洛夫在被执行枪决时脱身,难道逃离会如此简单?他深入土匪内部,怎么取得了他们的信任?而当安德烈、泽尔任斯基和尼古拉看见他现身,如何判断他就是自己人?

米哈尔科夫大约不想在做剧情上的解释,落入俗套也是完全进入了自己的预设:在战争年代,他们是出生入死的朋友,是从不背叛的战友,正是这种凝结为革命友谊的东西是不会受到客观环境的影响,每个人也不会走向变节的那一步。但其实,这个火车劫案引起的“敌我难辨”的故事,正是在曲折过程中提出了一个问题:到底谁是值得信赖的人,到底谁是出卖革命的人。这种“敌我难辨”的复杂性源于作为故事背景的那个时代的复杂。苏维埃政权刚刚建立,无论是国际形势还是国内形势都错综复杂。“所有州党委和州肃反委员会,成千上万的人濒临死亡,他们需要援助,但是国联拒绝饥饿的苏联,只能用黄金换面包,命令从速,把资本家的黄金和珍宝运往莫斯科。”这是肃反委员会接到的电报,这份电报传达的就是这一时期复杂的形势。

一方面,是国联和苏联之间的关系,苏维埃政权刚刚建立,“国联”采取了拒绝的态度,这使得要解决成千上万人的生存问题必须依靠国内的力量,而国内的形势更为复杂,资本家的黄金和珍宝变成了革命的资金,革命的资金变成百姓的面包,这里当然要无产阶级和资本家之间的矛盾,而这份电报刚读完,塔里拉担心的是如果黄金被运输,可能会遭到土匪的劫持,“布雷诺夫匪帮又要行动了。”在革命刚取得胜利的时候,还有白军残余的力量,还有没有消灭的土匪势力。而黄金运输途中,真的就被劫持了,先是白军残余劫持了黄金,之后盘踞山林的布雷诺夫匪帮又劫走了这批黄金。而在黄金劫案中,又出现了在铁路工作的瓦纽金,正是他出卖了情报,正是他给希洛夫注射了药物致他昏迷,所以瓦纽金无疑是投机者;还有黄金被土匪劫走后,列姆可便成了真正的叛徒,他加入了土匪,“我从索契来,我想打红军。”于是,这个革命者成为了土匪。

而更为复杂的是肃反委员会内部的叛徒,在捷尔任斯基收到电报决定用装甲车厢秘密运送黄金时,在肃反委员会内部的讨论中,各方意见难以统一,有人想加入此次计划,安德烈就强烈渴望能押送这批黄金,“我和希洛夫在一个大队三年,为什么不让我去?”在决定了人选之后,里皮亚金却诡异地笑着,尼古拉也担心此次行动,列姆可投奔土匪在某种意义上是带着秘密去的,当希洛夫深入敌人内部,列姆可也认为他背叛了,于是告诉他肃反委员会内部的情况,“那些事只有我知道。”肃反委员会里有什么秘密?除了选举之外,则是反革命者的“潜伏”,在黄金劫案发生之前,有人报告希洛夫被人打死了,后脑勺中了两枪,但是这是一个乌龙事件,希洛夫根本没有死,那具尸体是被掉包的;在希洛夫真正执行运输计划,遭到土匪抢劫后,他就躺在瓦纽金的房间里失去了意识,而最后他又出现在众人面前,在逃脱了死刑之后,肃反委员会找到了瓦纽金,但是不久瓦纽金也被人杀死了,而从死亡现场来看,他是被一个左撇子杀死的,泽尔任斯基寻找左撇子,他扔出的东西被科里亚接住,但是他用的是右手,对他的怀疑终于无果,但是在地下中心那里,泽尔任斯基又以同样的方法最终找到了凶手,他不仅杀死了瓦纽金,还杀死了尼克迪莫夫,甚至希洛夫的那具乌龙尸体也是他策划制造的,他用铁路巡逻工的尸体冒充了希洛夫——当最后抓到了内奸,这个黄金劫案才算真正露出水面。

| 导演: 尼基塔·米哈尔科夫 |

在各方利益的角逐中,在复杂多变的形势里,希洛夫之“死亡”,之逃离,之“背叛”当然成为“敌我难辨”的主要情节。当希洛夫“死亡”的时候,泽尔任斯基所担心的是黄金本身,因为他们杀死希洛夫就是冲着黄金去的;当按照原计划运输黄金又被土匪劫走,希洛夫失踪,泽尔任斯基和其他人当然怀疑希洛夫;但是当希洛夫又出现的时候,他们的怀疑又变成了疑惑,尤其是安德烈,他暴躁地对希洛夫大喊:“你已经死去两次了。”性格耿直的他就是怀疑希洛夫,因为回来的希洛夫失去了记忆,他无论如何也回忆不出发生了什么,而尼古拉也怀疑希洛夫不说出事情,希洛夫反问他:“我难道不想知道?”在敌我难辨的困境中,希洛夫愤怒地用拳头击碎了玻璃,鲜血从手上流了下来。

他用手击碎玻璃,就是为了击碎谣言,为自己证明清白。但是在一个没人相信的地方,他的任何说法只能引起更大的怀疑,于是他趁机逃离,并且深入到土匪内部,在取得了土匪头目布雷诺夫信任之后,又从列姆可那里知道了肃反委员会内部的秘密,还从那个光头的卡尤姆那里得到了黄金的下落,在一次次取得别人信任的基础上,他终于和卡尤姆合力打死了布雷诺夫,和列姆可一起拿到了那只皮箱。希洛夫的经历一方面让这个悬案越来越神秘,另一方面也逐渐解开了秘密,他既是“我”,也是“敌”,既是“我中有敌”的揭露者,也是“敌中有我”的闯入者,而这种始终不背叛的精神最终成为一种革命情谊,仅仅是那一声“兄弟们”就化解了矛盾就消除了猜疑。而其实,在整个过程中,信任一直没有真正被改变,在希洛夫出现之后,安德烈尽管对他大喊大叫,但是他的目光中还是有着柔软的部分,当希洛夫用手打碎玻璃,安德烈也伸出双手,抚摸着玻璃,在隔着玻璃的对视中,两个人分明是在用眼神在对话。

泽尔任斯基是在这场劫案中把这份情感埋葬得最深的那一个,他是肃反委员会的主席,他手中有着权力,无论是决定运输黄金的日期,还是选择运输人员,无论是对瓦纽金进行调查,还是对土匪进行打击,他都是发号司令的那个人,面对肃反委员会错综复杂的关系,面对希洛夫真假难辨的身份,他也不轻易决定他最终的命运,在内心的挣扎中,他总是闪现着他们在一起的场景,那时的他们只有一个目标,那时的他们只有一种情感,在不断闪现的记忆中,泽尔任斯基不仅仅是回忆,而是告诉自己不要轻易怀疑战友,也正因此,在最后希洛夫从山的那一边出现,当他高喊着“兄弟们”的时候,种种的疑问都被彻底消解了,这是经历考验之后的水到渠成。

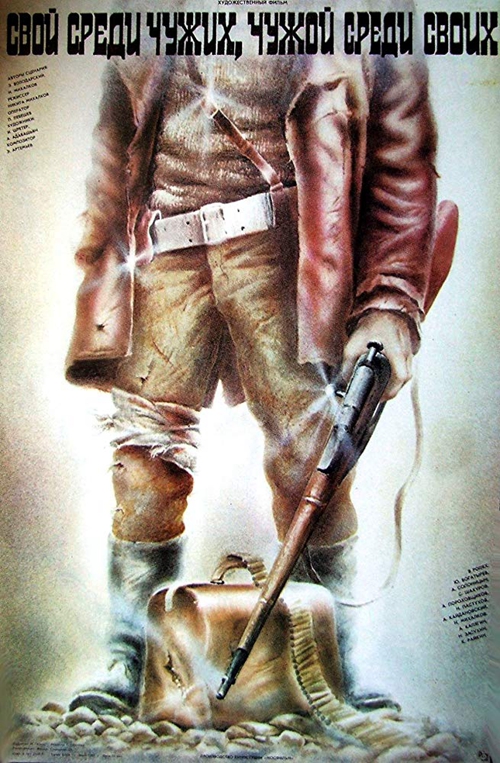

《敌我难辨》电影海报

“敌我难辨”的客观,是需要一种深厚的情感作为识别工具,而在这部充满苏联特色的西部片里,米哈尔科夫也是用一种电影情感来展现这复杂的故事,非线性的叙事,不断闪现的镜头,黑白和彩色的穿插,营造了“敌我难辨”的困境:当外面传来“邻居被杀了,是希洛夫!”的声音时,镜头里是一片黑暗,然后出现了行走的脚步声,脚步声之后是一扇打开的门,光线从门缝里射进来,形成了一个剪影,那是听到希洛夫被杀的泽尔任斯基,戴着礼帽穿着风衣的他,在光影里成为一个神秘者,而这种神秘正是笼罩在“希洛夫”被杀疑案的神秘;希洛夫回来之后,他失去了部分记忆,但是他要努力寻找记忆,于是在不断闪现的镜头里,瓦纽金的脸、身形一次次清晰,这使得希洛夫抓住了最关键的线索,以此线索他顺藤摸瓜打入了土匪内部……

紧张刺激的枪战、悬崖冒险、骑马追逐,这些故事元素融入在米哈尔科夫的镜头里,是一种反主旋律的叙事,但是米哈尔科夫却又以一个革命者的身份传递关于革命的理念:泽尔任斯基陷入矛盾的时候,镜头里出现的是墙上的那张列宁像,他似乎正以注视的方式坚定着一种革命理想;希洛夫接近土匪中的光头卡尤姆,卡尤姆落草为寇的原因就在于贫穷,为了生存他成为了土匪,希洛夫向他灌输了革命的必要性:“凡是抢劫自己穷兄弟的东西,头上就会长角。”而希洛夫和列姆可找到黄金之后,列姆可让他越过边境,黄金则两个人平分,但是希洛夫没有这样做,他一边拿着皮箱,一边背着受伤的列姆可,列姆可一遍又一遍央求他放弃自己,但是希洛夫还是坚持着,在他看来,背着他回去才是对背叛者解救的方式,才是让他回归革命队伍的唯一办法。

电影叙事的革命,制造了“敌我难辨”丰富而复杂的镜头语言,故事中的革命情谊,粉碎了“敌中有我,我中有敌”的阴谋,而一切消融革命和反革命的矛盾,就是为了迎来自由:一开始就是战争结束的场景,“胜利了!”的喊声中,几个经历了生死的战友拥抱在一起,他们看到了“平等!有爱!和平!”的生活,歌声里唱出的便是自由:“曾祖父一辈子造船,没有成就,我们等啊等,没有等到木舟;祖父的木舟变成了海船,它开始自由航行……”

[本文百度已收录 总字数:3860]