2013-03-27 《城市之光》:“沉默者”的错位生活

城市之光,是生活之光,是看见和被看见,是美丽卖花女的笑容,是篮子里那花的一缕香味,是盲女睁开眼感受到的气息和“被青睐”的喜悦,也是流浪者的真诚、善良和爱,只是在1930年的城市里,那光一闪而过,在彼此抓住双手的一霎那,“The End”变成了永恒的定格。

头戴圆顶礼帽、手持竹手杖、脚穿大皮靴、走路像鸭子,这是1914年2月7日出现在《威尼斯儿童赛车记》中流浪汉夏尔洛的形象,这是卓别林在电影屏幕上的经典形象,而在《城市之光》里,他依然头戴圆顶礼帽,依然手持竹手杖,依然脚穿大皮靴,依然居无定所地流浪,依然身无分文的流浪,依然在城市的角落里生活,可是连“夏尔洛”的名字也被一个“他”代替了,或者只是“A Tramp”的代称而已。没有名字,没有身份,那象征绅士风度的装束就是一个最大的讽刺,所以,在“他”身上,除了无名,还有无奈、无力和无助,而从边缘滑向主流滑向富庶,就是一次错位的“奇遇记”。

生活在贫穷、无助中,但是他总对生活却从来没有放弃,他看见卖花的盲女脸上的笑容,就会感到快乐,即使一朵小花他也珍藏着,仿佛那是最美丽的见证;他会在街头欣赏那些裸体女人的雕像,在橱窗里发现凝固着的美;而他在河边救起的那个富翁更让人看到了这个城市流浪汉身上的“正能量”,绑起绳子掉起石头自杀的富翁,正是欲望太多才会舍弃生命,而他对他说“未来是美好的,明天的鸟依然会叫,勇敢点,面对生活。”在两个人不断下水上岸、上岸下水的喜剧化重复中,自杀的悲剧性被完全解构了,恍惚的富翁最后说:我没事了,你是我终身的朋友。

| 导演: 查理·卓别林 |

|

其实,这错位在电影一开始就出现了,那尊主流社会揭幕的雕像上,竟睡着衣衫褴褛的他,这是彻底的解构,象征和平繁荣的纪念碑只是这个城市里没有家的穷人的栖居之所,这是个人生活的错位,其实也是社会的错位。而在他的一系列生活经历中,处处在错位的轨道上滑行。那个自杀未遂的富翁也在自己的错位生活里,在夜晚他是一个酒醉者一个将他当成是自己朋友的人,给他车给他钱一起去参加舞会还让他睡在自己的豪宅里,他对他说,他要玩转这个城市,那激情的音乐里有着一个上流社会富人的疯狂,但是当他醒来之后,又不认识邋遢的他,“清醒的黎明唤醒一个不同的人”,他要赶走每一个人,赶走流浪汉,赶走酒醉时的“朋友”;而当他又一次酒醉之时,又把大把的钱送给他,被小偷打晕之后醒来却又不认识他……

如此错位也如此分裂,这或许也是每一个人的生活象征,不管是流浪汉还是穷人,都戴着不同的生活面具,而不同的是,穷人是无奈是随波逐流,富人则是从来不能发现生活中真正宝贵的东西,他们有钱有权有糜烂的生活有挥霍的生命,所以在夜晚和白天,在酒醉和清醒之时,总是用不同的身份生活。而这种随意的错位生活带给穷人的只有游戏般的生活遭遇,是朋友也是陌生人,是帮助的人也是被当成的那个小偷。而对于流浪者来说,对于城市的穷人来说,这种错位并不一定带来富裕,带来身份的改变,但一定会带来一闪而过的那一束“城市之光”。

他用富翁的10美元钱买了一篮的花,他用富翁的车将盲女送回了家,盲女被他的善良感动,尽管她看不见这个世界看不见他,但是她能感觉到那一份爱和善良,而实际上利用错位而带来的暂时富有并不是他最终的目的,他想用自己的努力帮助盲女,一方面为她和奶奶付清房租,一方面要为盲女医治好眼疾。这是他凭自己努力的开始,他寻找工作自食其力,但是因为迟到而丢了一份工作,他又加入了非法的拳击表演,那根兔子脚并没有给他带来好运,合计各分一半也最后以自己的落败而落空,仍在城市徘徊的现状是边缘人正常的写照,凭自己的努力在这个城市里根本不能拥有金钱和正常的生活,最后他还是从富翁给他的钱资助了盲女,这是社会的无奈,当告别错位而走上属于自己的生活的时候,生活就是和每个身无分文的人开了一个玩笑,而最终资助了女孩的他,也被警察抓住关进了监狱。

|

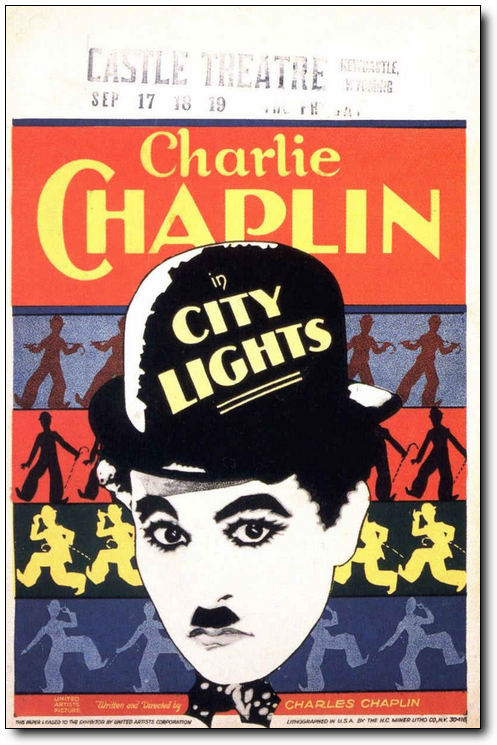

| 《城市之光》海报 |

从“下午”到“晚上”,从“第二天清晨”到“当天下午”,从“次日早上”到“当晚”,其实他的错位生活只有三天时间,而这令人啼笑皆非的生活从那个“秋天”开始,便进入了属于他的正常轨道,那是属于他的归宿——监狱,1930年1月的日历不断翻转,从秋天到冬天,一页一页是漫长的过往,“凋谢的花束、一页页飞逝日历、快速转动的表针、堆满烟蒂的烟缸……这些压缩时间的表象先成为一种象征,后又成为时间流逝的符号。”是的,在这时间的象征中,逝去的或者不只是时间,还有人生的某种奇遇。而当日历飞逝,鲜花却并没有凋谢,他用自己漫长的监狱生活换来了盲女的光明,一爿花店顾客络绎不绝,漂亮的女孩看见了这个世界,而他却比以前更落魄,他看见的只有地上的花瓣,仿佛记忆之中的那束“城市之光”,回过头来,他看见了她,美丽、健康,满面笑容,而女孩也从他的气息,从他的神情中知道,他就是自己的救命恩人,就是自己的那束“城市之光”。双手触摸在一起,他说,你现在能看见了?她说,我能看见了。眼神里分明就是那一束城市之光,在这个有些温暖的街头成为彼此看见的经典。

他还是他,没有名字没有身份,却拥有了爱情,这是一次对于生活新希望的敬礼,但是在电影之外,错位的经典却还在继续。“1927年12月31日-1931年1月22日”,这是电影在片头打出的“拍摄时间”,这个时间履历的注解,对于卓别林来说,是对于默片的最后致敬,1914年的流浪汉夏尔洛已经变成了没有名字的“他”,这部卓别林的第74部影片,也是他的最后一部默片作品,为了这最后的经典,他不惜报废几万米胶片,浪费几个月时间;几个主要场面都修改了50遍以上,仅流浪汉与卖花女初次见面的场景就拍了8天;最终影片竟耗胶片25万余米,成片拷贝的采用率仅为0.95%。对卓别林巨大投入的回报是,影片于1931年2月在美首映后,观众络绎不绝,很快飚升至票房收入榜首,在欧洲同样引起热烈反响,赢利超出投资的三倍有余。

但是这已经是另一个时代了,1927年岁末的日历翻将过去的时候,剧本创作开始了,而在即将开拍时,第一部有声片《爵士歌王》已经问世。在这个有声电影的新时代,卓别林像是站在那里的最后一个流浪者,在自己的“遗珠之憾”里重新打造默片时代的辉煌,这也是一种错位,甚至在《城市之光》里,卓别林也设置了一个隐喻,在舞会上,他吞下了一只口哨,从此在打嗝中只有口哨声,而这种口哨声不仅打断了舞会上的演唱,还具有了主流之外的诸多象征意义:出租车司机以为这声音是为了打车;那些狗听到哨声以为是自己的同伴……

“沉默已不再是金”,当默剧的时代悄悄拉上帷幕,卓别林吞在肚子里的哨声,当时在奥斯卡上就遭到冷遇。但是这仍是伟大的沉默,仍是电影史上的“城市之光”,美国国家电影保护局最后将《城市之光》列入典藏电影目录,这是很多有声电影未有的荣耀,这是他的胜利,这是边缘电影的胜利,这是看见和被看见的城市之光在黑暗中发出的最耀眼光芒,只有心中的那份爱没有错位,光亮就一定会照进现实。

[本文百度已收录 总字数:4159]