2013-08-27 《搏击俱乐部》:暴力下男人的拯救和放逐

一个男人如何面对现实如何拥有立于社会的自由?成为电影剪辑师、餐馆服务侍者?还是当一个汽车召回协调员、肥皂制造商?在这些被定义的社会角色的背后,却是迷失的自我,物质的奴役,和充斥的谎言,而当男人用拳头武装自己,当用枪、炸弹、革命等建立自己的男性帝国的时候,当暴力、痛苦以及绚烂的死亡麻痹自己的时候,被唤醒的自我也必将成为被诅咒的自我,所拥有的那种东西是自由,也是新的奴役,是希望,也是最后的恐惧。

那把黑色的枪,含在杰克的嘴巴里,先是在朋友泰勒的手里,“还有三分钟,精彩就要开始了。一切要重回原来的起点。”这不是威胁,这是重新定义,杰克惊恐的目光里看到城市即将爆炸即将成为废墟,作为“大破坏计划”的最后一幕,12幢大楼将会变为灰烬,甚至杰克也会成为这个毁灭计划的一部分;但是这一切是真实的还是虚幻的?那把枪其实是握在杰克自己的手中,他似乎掌控着这一场爆炸,甚至他就是那个领导“大破坏计划”的长官,400加仑的炸药顷刻就会摧毁着一切,他却要在须臾之间成为一个拯救者,找到爆炸器,然后切断线路,阻止这一计划的实施。

理智与情感,自我与非我,或者是杰克和泰勒,在生与死之间做出着抉择,但是泰勒是否就是眼前带着微笑欣赏自己“大破坏计划”的那个朋友?大爆炸前夕的决斗在电视监控里却只有杰克一个人的身影,他被击打被拖拽却像自己对自己的惩罚,泰勒说,我根本就不存在,我就是你,这一切都是假的。杰克发现那把枪的确握在自己的手里,然后顶着自己的头,泰勒在后面说,我是你创造出来的,你顶着的不是你自己的头,是我们两个人的头。而当那沉闷的枪声响起的时候,死去的是自己,也是泰勒,或者死去的只是幻想,只是另一个自己,而最后城市的爆炸并没有被阻止,当一切的存在轰然倒塌的时候,杰克却拉住了那个叫玛拉的女人的手,“我们相遇的时候,碰巧是我人生中最诡异的一段时间。”玛拉的手是女性的一个隐喻,仿佛在那一刻,炸毁的是虚幻的自我,是被阉割的男性,是被奴役的人,但是最后所拥有的并不是最后的自由和新生,绚烂极致的破坏带来的却是新的诡异新的毁灭新的暴力。

|

| 导演: 大卫·芬奇 |

|

所以在这样的痛苦面前,杰克加入了各种安抚团体,贪食症、肺结核、皮肤癌,在这种种的安抚团体里,他寻找安慰寻找释放,他们拥抱在一起,然后哭泣,大声地哭泣,一对一的疗伤和对话让杰克不再压抑,那些有关破产、离婚等生活的不快全部排遣出去,所以奇迹发生了,杰克找回了自己的睡眠,甚至像个熟睡的孩子。“我没有绝症,只是打开了一个小小的中心,让那一道治疗的白光照到自己身上。”这种寻找自我洞穴的心理治疗方法就是为了“找到你的精神动物”。所有人似乎都在寻找自我的洞穴期待奇迹,杰克遇到的那个叫鲍伯的人患上了睾丸症,被切除睾丸的他因为注射了过多的雌性荷尔蒙,而成为一个大奶男人,“头被埋在这么大的奶子中间,不禁认为上帝的胸部也很壮观。”这样的调侃像是苦中作乐,其实鲍伯作为一个被阉割的男人,投射着杰克自己的影子,杰克的生活中没有父爱,离婚的父亲在杰克的眼里每六年就要替换一个女人,所以在杰克身上,也有某种男性缺失的隐喻,而在这个几乎已经拥有了奇迹的治疗团体里,玛拉的出现似乎又重新唤醒了他心灵深处那种被阉割的痛苦,“她把一切都毁了。”叼着香烟的她根本没有病,当然作为女性她也没有男性的睾丸等器官,但是她却出现在睾丸切除安抚团体里,在杰克眼中,玛拉不仅是个骗子,而且又重新打开了他刚刚弥合被阉割的伤痛,“她的谎言反衬着我的谎言。”这是杰克的痛苦,,没有睾丸切除的痛苦,没有癌症等死亡的威胁,他也在自我编织的谎言里生活,所以在这样一种被玛拉撒开的疼痛中,安抚团体的疗伤和对话,拥抱和释放一下子失去了效果,“她把一切都毁了。”杰克那个虚构的洞穴里已经没有了精神动物,只有玛拉,她占据了自我世界,她让杰克变成了被阉割的鲍伯。

|

|

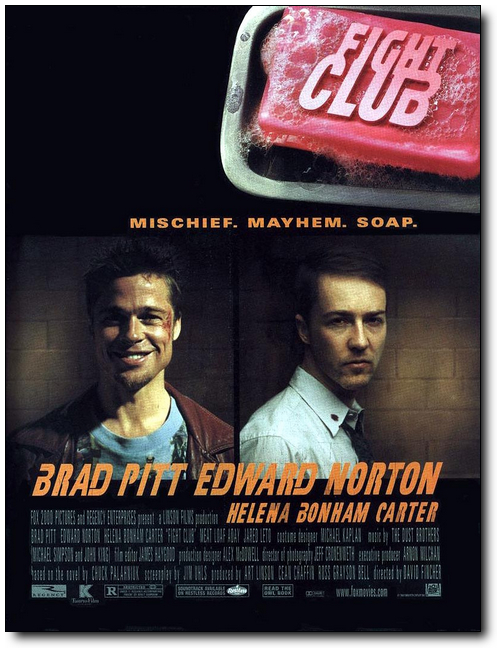

| 《搏击俱乐部》电影海报 |

安抚团体疗伤的失败,对于杰克来说,就要寻找新的释放和疗伤的方法,这是杰克自我世界拯救的第二步,那就是和泰勒创建搏击俱乐部。这个在飞机上偶遇的肥皂制造商,在杰克看来变成了一次性朋友中最有趣的一个,因为公寓爆炸,杰克成了无家可归的人,幸好泰勒收留了他,而泰勒的房子却是一件破旧、肮脏和偏僻的旧屋子,这座废弃的房子如同他们被边缘的现实,而在泰勒那里,杰克看到了更多隐藏在现实生活下面的污秽,泰勒对杰克说:“工作不能代表你,银行存款并不能代表你,你开的车也不能代表你,皮夹里的东西不能代表你,衣服也不能代表你,你只是平凡众生中的其中一个。”平凡对于泰勒来说并不是安于现状,而是用自己的方式反抗社会,这种反抗也不是安抚团体的拥抱和慰藉,不是哭泣和疗伤,而是暴力。而搏击俱乐部就是这充满暴力颂歌的作品,在搏击俱乐部,第一条规则是永远不能提及俱乐部,第二条是不能把对方打死,一次只能一场,而且第一次必须被挨打。这些规则契合着泰勒的哲学,在用拳头、鲜血和疼痛构筑的暴力中寻找被遗忘的自我。“你要假设上帝不爱你,他一直都不想要你,或许还很讨厌你呢。你的痛不是最悲惨的事。我们不需要他,去他的诅咒和赎罪,我们都是被上帝遗弃的子民。”因为被遗忘所以要寻找要自我救赎,所以杰克当初在安抚团体里“抛弃希望就是自由”的观点和行动指南被置换成了“抛弃一切才能获得自由”,曾经是立,是解决,而现在是破,是抛弃,这是安抚团体和搏击俱乐部的本质区别,也使俱乐部最后走向“大破坏计划”买下了伏笔。

抛弃一切,是通向自由之路的必然选择,所以在泰勒的搏击俱乐部里,一切都在被解构,他和玛拉做爱被当做是一种活过来的方式,他把搏击当做是一种真正的救赎,当然他还用化学灼伤的方式在杰克手上故意制造痛心彻骨的感觉,一只健康的手上撒上药粉,顷刻间钻入皮肤侵害骨头,这种自我戕害的方式几乎在每一个搏击俱乐部的会员身上都留下了痕迹,而泰勒对痛不欲生永远在手上留下伤痕的杰克的解释是:总有一天你会面对死,所以这种痛苦的体验是抛弃一切的开始,是自由的开始。并且对他说:“恭喜,你已经接近自己的极限了。”

“我们只是历史的过客,目标渺茫,无地自容。我们没有世界大战可以经历,也没有经济大萧条可以恐慌。我们的战争充其量不过是内心之战;我们最大的恐慌就是自己的生活。”所以彻底的抛弃自我才是真正的救赎,杰克被灼伤的疼痛是一种自由的开始,那个被泰勒的枪逼着在三个月之后成为兽医的超市老板也是彻底抛弃自我的试验品,泰勒在他身后叫出的“快跑,阿甘!”并不是为了励志,而是为了解构;而在雨夜,泰勒疯狂驾驶这汽车让杰克第一次体会到了死亡,那里只有速度,只有盲目加快的速度,只有被模糊的一切,当汽车翻下悬崖,泰勒将杰克抱出来的时候,对他说,这就是在摧毁美好的事物。

抛弃变得越来越疯狂,暴力变得毫无节制,搏击的疼痛和血流已经不具备释放和破坏的意义,对于泰勒来说,他要的是更彻底的抛弃,他招募会员,甚至组织了一支军队,不仅随意涂抹户外广告,砸街上的各种汽车,还用爆炸的方式破坏城市里的一切,他们成了破坏者成了革命者,纵火、暴力变成了泰勒哲学新的词汇,所以在行动中被警察打死的鲍伯成了一个象征,他在杰克的眼里是一个朋友,有着安抚团队里的拥抱和哭泣,有着相互安慰和对世界的最大臆想,但是他在大破坏计划中死了,只有真正的死才让杰克明白,他是一个人,而不是机器。所有的疼痛、恐惧和梦境,都是因为有人的欲望有人的需求,才具有意义,而当鲍伯最后只是成为埋在后花园的尸体,变成会员口中说出来却毫无意义的名字时,杰克才知道暴力并不能解决所有问题,暴力并不能创造公平,当然,暴力也绝非是男人自我拯救的手段。

“人们总会伤害他所爱的人,其实人们也会爱上他所伤害的人。”或许对于杰克来说,这才是人生的最终意义,所以他要阻止,一方面让玛拉从大破坏计划现场逃离,另一方面拆除布置好的那些爆炸物,而泰勒早就消失了,他在全国各地建立俱乐部招募会员实施疯狂的破坏计划,而杰克根本不能找到他,其实在他心中,泰勒完全成了自己心中挥之不去的影子,他的救赎是理智,然后深陷在其中他只有无奈无助,当最后的枪响起来的时候,他或者射杀了泰勒在自己身上的那个影子,但同时他也将自己射杀了,本我和自我,生存和死亡,原本就是无法分界的世界,就想抛弃并不一定会带来自由,暴力并不一定会获得救赎。

被历史遗忘,被社会遗忘,甚至被上帝遗忘,在被阉割的男性意识里,最大的恐慌是自己的生活,而当一切都需要抛弃的时候,自由就变成了毁灭变成了一个伪命题,遇到玛拉而又把她当成是自我世界陷落的隐喻,这种愤怒也恰恰是男性的自我阉割,充满肾上腺素的打斗和流血看起来是在恢复男人的本性,但实际上只是一个虚幻的梦,一个永远无法摆脱的悖论。

[本文百度已收录 总字数:4845]