2021-08-27《瓦哈卡的破灭》:他处的言说

有动态的画面,有内嵌的字幕,对于12分钟的纪录片来说,《瓦哈卡的破灭》是一部完整的电影,也实现了纪录的目的,但是也仅仅是最简单的纪录,当缺少蒙太奇的运用,是不是对于爱森斯坦来说,变成了静观式的沉默?

一开场是远处的山峰,被冰雪覆盖的样子,甚至被误认为是日本的富士山。这是一种对“期待视野”的误读,这种误读就在于言说的缺席。片名《瓦哈卡的破灭》,必须知道的是“哈瓦卡”到底是什么?当然不是还可能被误读的哈瓦那,一样在拉美,它却是墨西哥的一个州。瓦哈卡位于墨西哥南方,是一个著名的旅游城市,瓦哈卡的旅游之所以有名,主要是它是墨西哥本土文化最强烈的一个州,少数族群占了总人口的一半,不同民族之间呈现了完全不同的风俗和文化,但是不同的民族,不同的语言,不同的文化在这里和谐发展,以此形成了生气勃勃的土著文化,和西班牙文化水乳交融,构筑了瓦哈卡独特的拉美风景。

瓦哈卡居民通过16种语言在这里交流,却形成了共性的文化,而瓦哈卡最有名的是历史文明遗留的遗迹,位于瓦哈卡城西北的阿尔班山遗址建于公园前500年左右,完好地保存了瓦哈卡最早的文明——萨波特克人的都城原貌。除此之外,这里还有著名的圣多明各大教堂和修道院旧址,始建于1547年的圣多明戈教堂和修道院是典型的巴洛克式建筑,庄严肃穆的白色石砖配以精雕细琢的装饰雕塑、壁画。关于瓦哈卡的历史、文化和宗教,都是在观影之后对资料的补充阅读,而从爱森斯坦所拍摄的纪录片来看,主要纪录的就是爱森斯坦当时在欧美拍摄电影时所遭遇的瓦哈卡地震,瓦哈卡是一个地震频发的地区,据说1932年6月3日就发生了8.2级大地震,当时造成了400人死亡——爱森斯坦的这部纪录片拍摄于1932年之前,所以他纪录的“瓦哈卡的破灭”应该不是这次大地震,但是从画面来看,瓦哈卡在此次地震中也遭受了极大的损失。

| 导演: 谢尔盖·爱森斯坦 |

事前对瓦哈卡一无所知,事后开始了资料的补充,这是对这部短片观影的花絮,而当一部电影展现的是陌生的城市,在作者和观者之间是不是就天生存在着隔阂?而且是一种无声的存在,电影的语言是西班牙语,在画面之外,爱森斯坦就是以默片的方式,用西班牙注解着地震造成的破坏,但是在无法转换成中文的状态中,字幕也是一种隔阂,和瓦哈卡16种语言的融合形成了极大的反差。而在纪录瓦哈卡地震的破坏现状时,爱森斯坦也完全像是一个旁观者,客观而冷静,甚至不动声色,将整部电影都变成了最原始的资料片。起先是富士山一样的雪山,爱森斯坦给了一个远景,然后是从高处的俯拍,在展现河谷山川的同时,也保留了飞机的一个机翼,这是明显在场的证明,也正是因为突出了在场的观看,所以俯视的拍摄就变成了一种旁观。

而当爱森斯坦的镜头深入到震后废墟的时候,这种冷静式的旁观并没有被改变。镜头记录下了倒塌的房子,散乱的街道,以及废墟中的残垣断壁。当然,爱森斯坦有重点地选择了那些遭到破坏的教堂,有的一角的顶部已经坍塌,形成了一个大的破洞,有的则是整个遭到毁灭,这被地震破坏的教堂不知道是不是瓦哈卡最有名的圣多明各大教堂和修道院,当爱森斯坦将镜头对准这些宗教场所时,隐隐透露的似乎是某种质疑:当自然造成的灾难摧毁了在上帝面前祈祷的教堂,是不是对于信仰的某种考验?在教堂的残垣断壁中,有人抬出了耶稣像,十字架还完好着,而这一种物的存在似乎让人在遭遇灾难时找到了有限的寄托。

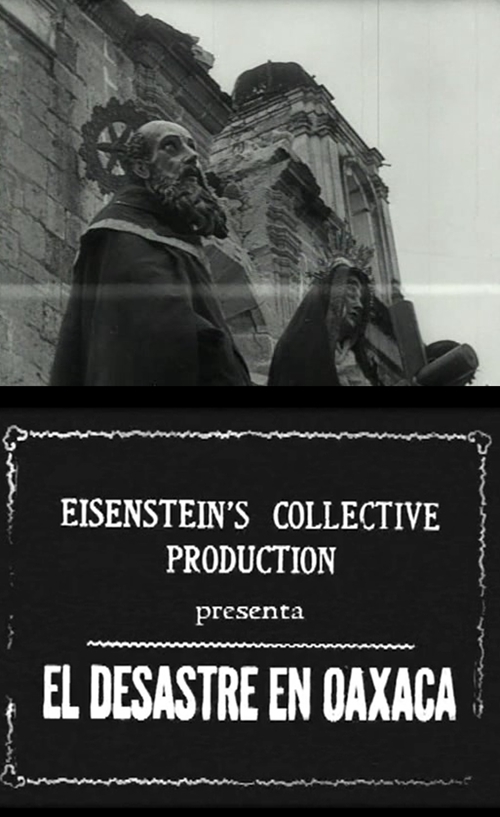

《瓦哈卡的破灭》电影海报

但是,爱森斯坦也让这些镜头有限地出现,他更多对准的是瓦哈卡生活的居民,在简陋的墓地,小小的阁子成为逝者安息的场所,但那只是一个个骷髅;葬礼正在举行,白色的布下盖着的是地震中失去生命的逝者,而抬着木板的却是那些孩子;灾难发生,人们开始自救,但也仅仅是填饱肚子,女人抱着孩子,身边还有一个孩子,另一个女人正为孩子们擀面,而另一处,男人垂着头,女人露出呆望的眼神,似乎对于这一场灾难,他们无法接受,也无处逃避,而未来他们更是看不到希望。这种无希望的茫然感,更表现在爱森斯坦对瓦哈卡那些现场营救者的纪录上,他们像是政府官员,像是警察和士兵,他们围在废墟前,他们逡巡在街道上,最后站成一排收拾着废墟力坍塌的砖石,完全是一副漫不经心的样子。

逝者几乎被遗忘,生者看不到希望,而营救者也像是完成任务,这是地震对人生活造成的致命打击,但是爱森斯坦作为旁观者记录下这些画面时,也像是不带有个人的情感,没有视角独特的镜头,没有蒙太奇的运用,甚至画面中也没有满怀悲痛甚至失声痛哭的人,或者瓦哈卡的居民已经习惯了频发的地震,已经适应了一次次重建一次次破坏的遭遇,所以“瓦哈卡的破灭”也变成了一种常态,在画面的无声中,在字幕的隔阂里,在瓦哈卡的陌生中,在爱森斯坦的冷静中,一切都变成了在他处的言说,一切也变成了他者的纪录。

[本文百度已收录 总字数:2068]