2022-08-27《玛格丽特夫人的第四次婚姻》:背后永远是教规

“我通过钟声提出我的愿望,赞美诸神的上帝,呼唤上帝的子民进入教堂。来奏一曲葬礼的圣歌吧!”葬礼在举行,钟声已敲响,当索夫仑按照玛格丽特夫人的要求,撒下亚麻籽,挂好马铁蹄,是让玛格丽特夫人的灵魂进入天堂,“不要忘了,当我的灵魂被带走时,在门的上方放一个马蹄铁,在我去后,撒下亚麻籽,以便我的鬼魂不会出没与你们身旁。”更是让自己真正成为了一个牧师,“我从此成为了一个真正的男人。”和心爱的玛丽在一起,这是快乐的起点,这是幸福的开始。

但是,当快乐和幸福的生从玛格丽特夫人的死开始,生与死的结合是不是表达着德莱叶另一种情怀?一部喜剧最后降下帷幕,是为了让圣歌响起,是为了让钟声响起,是为了让一个男人成长,这似乎也呼应着一开始的美好:“1000年前,在挪威古老的村庄旁,那条瀑布在欢快地歌唱,它向我们述说着逝去光阴的故事。”欢快歌唱的瀑布讲述的是逝去的故事,这似乎也是一个关于生与死矛盾而一体的暗示:德莱叶要讲述的是一个欢快的喜剧故事,还是发现故事背后光阴逝去的悲伤?玛格丽特夫人之死唱响的是葬礼的圣曲?还是对只有死亡才能换来的成长的一种讽刺?

生与死,欢快和逝去,其实构成了一种矛盾,而索夫仑和玛丽的爱情更是在一种悖论中被展开:两个人在瀑布边玩耍,两个人互诉衷情,两个人已经走向了爱的世界,但是,“我呼唤着你选一位牧师,因为没有好的牧师在我们身边。”这里传达的就是一种空无,所以按照玛丽的说法,在索夫仑在正式成为牧师之前,她的父亲是不会允许他们结婚的,也就是说,成为牧师是两个人结合的必要条件,也就是成为牧师在前,两个人在一起在后。牧师的条件论让索夫仑也走上了一条自我成长的路:在教堂里,他和另外两名求职者分别进行了演讲,最后他击败了来自哥本哈根的神学学生,在投票中顺利当选为牧师。成为牧师,也就满足了玛丽父亲当初的要求,他们在一起就顺理成章,但是玛格丽特夫人却走了进来,告诉的是:“已故牧师的遗孀要求他的继任者娶她。”

这当然变成了一个悖论:对于索夫仑来说,成为牧师是为了和玛丽在一起,或者说是为了娶玛丽,但是成为牧师的他却必须娶已故牧师的遗孀玛格丽特夫人,也就是说,不能娶玛丽——当牧师是为了娶玛丽又无法娶玛丽。这就是摆在索夫仑面前的悖论,而他的成长其实就是如何突破这个悖论,实际上,对于索夫仑来说,悖论只是一个他必须面临的难题,真正的成长是在悖论的逐步破解中完成自我的定义。他被玛格丽特夫人带走,玛格丽特夫人给他提供最好的床,给他穿最好的衣服,给他吃最好的鲱鱼和酒,这是一种物欲的满足,当索夫仑生活在这样的世界里,似乎让他忘记了玛丽;当他在吃下鲱鱼中出现了幻觉,看见面前年老的玛格丽特夫人就是年轻的玛丽,他这才想到了玛丽,去找玛丽他并没有想要告别玛格丽特夫人给他提供的优渥生活,而是告诉玛丽等玛格丽特夫人死去之后他们就可以在一起了,这在某种程度上也是对爱情的亵渎;之后玛格丽特夫人发现了他经常去找玛丽,追问玛丽是谁,索夫仑却骗她说是自己的妹妹,而且还让她把玛丽安排在她的家里,这样他们可以多找机会在一起;而在玛格丽特夫人那里,索夫仑并没有以牧师的身份去准备礼拜日的步道,而是无所事事……

| 导演: 卡尔·西奥多·德莱叶 |

索夫仑成为了牧师,这是一种职业上的身份,他的贪婪,他的谎言,他的不忠,他的荒废,根本不是一个合格的牧师,所以索夫仑需要成长,而玛格丽特夫人创造了让他不断成长的机会。她把索夫仑带到家里时,并没有要求他娶自己,还问他是不是有心爱的姑娘,所以她给了索夫仑自由;但是索夫仑在这样的生活中开始“爱上”了玛格丽特夫人,他们举行了婚礼,当索夫仑开始以主人的身份作威作福,玛格丽特夫人则让强壮的仆人教训了他,“我才是这里的主人。”她识破了索夫仑装扮成鬼魂的诡计,她让他做一个好牧师;但玛丽从梯子上摔下来,玛格丽特夫人甚至开始照顾他,这让玛丽和索夫仑大为感动;而当索夫仑终于承认玛丽就是自己的未婚妻时,玛格丽特将他们的手放在一起,并送上了属于自己的祝福;而她最后选择死去,就是以失踪的方式让索夫仑和玛丽真正在一起……正是在善良的玛格丽特夫人身边,索夫仑得到了成长,从职业上的牧师逐渐成为宗教意义上的牧师,而他和玛丽之间的爱情也在经历了这些之后,也开出了幸福的花朵。

这是一个关于男人成长的故事?这是一个关于爱情收获的故事?实际上,不论是成长还是爱情,都被某种东西束缚着,那就是宗教的教规。那个悖论就是这个教规最明显的表现,索夫仑要和玛丽在一起,必须首先成为一名牧师,这是玛丽父亲定下的规矩,但是很明显,牧师能有这样的地位,其实预示着某种不公平,而当他击败两名求职者成为了牧师,又必须成为前任牧师遗孀的丈夫,这解构了索夫仑和玛丽的爱情梦想,实际上更是一种不公平——玛格丽特的年纪足可以做索夫仑的祖母,牧师必须和牧师遗孀结婚,更是一种权力。而索夫仑在求职演讲时,讲到的是:“我要带你们去地狱深处。”无疑更是暗示了无处不在的恐惧,而另两名求职者,一个讲述的是伊甸园的故事,“他把我们带到了伊甸园,远在我们能达到的地方,让他留在哪儿吧。”似乎就是把天堂般的存在看成了一种虚构;另一个人讲述的是在上帝奇异的力量下,巴兰的亚驴子开始说话,而现场的人都在笑求职者背后插着的羽毛,玩笑比上帝的力量更有诱惑力,这是不是也是对神一种讽刺?

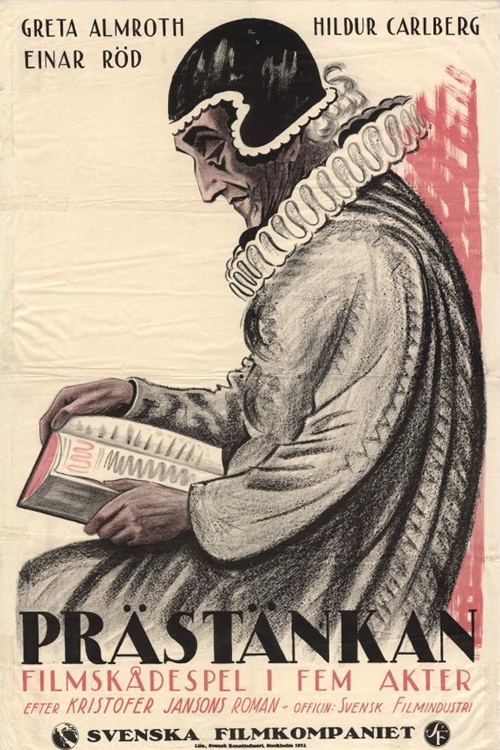

《玛格丽特夫人的第四次婚姻》电影海报

有着种种恶习的索夫仑成为了牧师,这当然也是一种讥讽,反倒是作为奇特婚姻主角的玛格丽特夫人,成为了索夫仑的救赎者,成为了他和玛丽爱情的成全者,但是玛格丽特夫人的命运呢?她的经历背后一样是扼杀人性的教规。在索夫仑面前,玛格丽特夫人对他说的是:“如果你放弃了内心最重要的东西,你的身体就会被撕开,就像死了一样。”这是一个非常沉重的话题,玛格丽特夫人的内心是不是也被撕开了?她讲述自己的故事,说到了自己和第一人丈夫之间的幸福生活,说到了自己成为第二任、第三任妻子时的悲伤,“我的命运多穿,这是我第四次像家具一样交给要求我的任何人。”实际上,索夫仑因为这条教规必须和玛格丽特夫人结婚,玛格丽特夫人也因为这条教规失去了自由的生活,无疑,她也是教规的被迫执行者,“上帝原谅我们,我们将幸福建立在别人死亡的希望之上……”她在索夫仑和玛丽面前求得宽恕,是因为她无法逃离教规,是因为她必须成为牺牲者,正是在这个意义上,玛格丽特夫人最后以自己的死成全索夫仑和玛丽,就是用死亡来对抗宗教的惩罚制度。

但是,即使索夫仑和玛丽最终在一起,索夫仑成为了牧师,他是不是依然难以逃离教规的束缚,难以超越玛格丽特夫人的命运:如果他死了,是不是玛丽会让他的下一任娶她?是不是和玛格丽特夫人一样成为教规的牺牲品?钟声敲响,圣歌响起,赞美诸神的上帝或者像伊甸园一样只是传说,让上帝的子民进入教堂,或者如巴拉的驴子开始说话,只是一个笑话——“玛格丽特夫人的第四次婚姻”,数字背后就是一个永无终结的轮回。

[本文百度已收录 总字数:3072]