2014-03-02 《重庆森林》:一万年太久,也无朝夕

错过或不错过,可能都不是爱情;错过或者不错过,都像极了爱情。错过的是时间,时间写在三十罐过期的凤梨罐头上,时间是“我爱上了这个女人”的57个小时,时间是阿菲“喜欢另一个男人”的六个钟头,时间也是登机牌上被预约的一年;错过的是空间,空间隔着“我们之间的距离只有0.01公分”,空间是加满了油的飞机停靠在中转站,空间是女人留言“生日快乐”的702房间,空间也是登机牌上被雨水模糊了的目的地。不管是要过期的5月1日还是加在爱情前面“爱你一万年”的期限,不管是相遇而共处的重兴大厦的房间,还是梦想和梦游开始的Midnight Express,也不管是下雨的香港,还是阳光盛开的加州,男人和女人,女人和男人,总是擦肩而过,总是在罐头和信件的符号里看见爱情,又错失爱情。

“我和她最接近的时候,我们之间的距离只有0.01公分,我对她一无所知,六个钟头之后,她喜欢了另一个男人。”两个故事,用这种时间和空间的距离分割开来,于是这0.10公分的间隔将“重庆森林”分成两个部分:Chungking Express是重庆大厦和Midnight Express午夜特快。摇晃的镜头、快速的人流、闪烁的灯火,拉开了“重庆”故事,但这也还是一个有关擦肩而过的爱情:“每天你都有机会和很多人擦身而过,而你或者对他们一无所知,不过也许有一天他会变成你的朋友或是知己,我是一个警察,我的名字叫何志武,编号223。”编号223叫何志武,他和Midnight Express的阿菲一样,其实都有一个名字,而他们有名字的现实对应的是另一个无名的爱情,何志武57个小时之后爱上的女人,只有金黄的假发,只有黄色的雨衣,只有黑色的墨镜,以及那把藏在包里的枪,却没有名字。有名字的何志武和没有名字的女人,在57个小时的时间里都活在属于各自的生活中,但他们的生活都是关于爱情的背离和遗失。

|

| 导演: 王家卫 |

|

但这只不过是一个未满24岁男人的懵懂,当5月1日的最后期限即将到来的时候,他终于吃掉了所有的凤梨罐头,而造成的后果只有伤及自己的身体,而那个阿may呢,从来没有出现过,就像爱情,即使他为了排遣寂寞,打电话给似曾在生活中出现过的女人,Lulu、千惠子、江秀慧,英语、日语、粤语,这些有名字的女人,这些不同的具有归属意义的语言,但是它们从来和爱情无关,甚至是陌生、无聊和玩笑。“不知道从什么时候开始,在什么东西上面都有个日期,秋刀鱼会过期,肉酱也会过期,连保鲜纸都会过期,我开始怀疑,在这个世界上,还有什么东西是不会过期的?”会不会过期的疑问,加上Call机密码设定的“爱你一万年”都像是对自己的讽刺,也是对爱情永恒的讽刺。

而“不知道从什么时候开始”的疑问也在另一个人的心里,那个戴着墨镜穿着雨衣在街上孤独地行走、追寻的女人也在告诉自己关于时间的讽刺意义:“不知道什么时候开始,我变成一个很小心的人,每次我穿雨衣的时候,我都会戴太阳眼镜,你永远都不会知道什么时候会下雨,什么时候出太阳。”不知道什么时候会下雨什么时候会出太阳,所以在她眼前,一切都不再有变化,包括爱情。她的身边最初是那个外国男人,或许那就是她曾经看到过的爱情,只是毒品、背叛和逃离,对她来说已经变成了一种报复,而时间的意义,也并非是何志武的等待,“罐头上的日期告诉我,我剩的日子不多,如果我找不到那班印度人,我就会有麻烦。”时间也刻在罐头上,不是爱情过期的时间,是关于生命的终极意义。所以她在街上寻找可能的目标和线索,但是对她来说,寻找只是为了抵达那个罐头上的最后时间,而她即使绑架一个小女孩作为人质,也从来不会用狠毒的手段为自己的痛苦寻找借口,小女孩吃着冰激凌,她却独自离开,或者对她来说,需要报复的也仅仅是爱情本身。

|

|

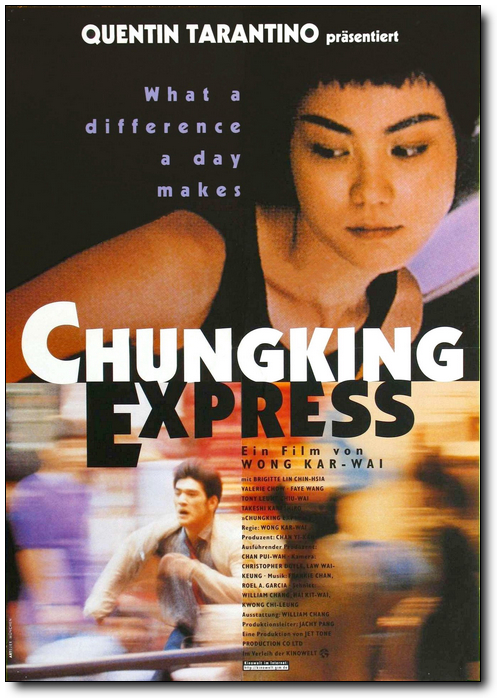

| 《重庆森林》电影海报 |

他是追捕罪犯的警察,她是行走在毒品世界里的女人,他是有着编号、名字以及确切生日的男人,她是被墨镜、雨衣以及男人的背叛遮蔽的无名女人,他在苦心寻找那段有形式的爱情,她在远离这一段背叛的爱情。当爱情从他们身上以不同的方式消失的时候,他们相遇。“我跟我自己讲,从这一分钟开始,第一个进来的女人,我就会喜欢她。”当阿may真的只是变成一个名字和回忆的时候,何志武开始用这种随机的方式寻找慰藉。0.01公分的距离,在57小时之后,也是偶遇,这偶遇就像爱情一样,没有永恒,“其实了解一个人并不代表什么,人是会变的,今天他喜欢凤梨,明天他可以喜欢别的。”这是女人的独白,人是会变的,这是她在经历了生死之后的感悟,的而对于何志武来说,凤梨曾经代表着爱情,代表着一万年的期待,甚至代表着每一种可能的相遇。

变与不变,是两个人不同的世界,不同的爱情,当那个5月1日到来的时候,他们一起在重庆大厦的房间里,她和她,醒着和睡着,在一个被命名的爱情和不被命名的现实里,他们仅仅是偶遇,何志武帮她脱了高跟鞋,擦干净,出去,跑步,像是真正告别过往的一切,像是真正迎来自己的新生,而那只挂在操场铁丝网的Call机像被遗忘的过去,可是它却响了,“在1994年的5月1号,有一个女人跟我讲了一声‘生日快乐’,因为这一句话,我会一直记住这个女人。如果记忆是一个罐头的话,我希望这一个罐头不会过期;如果一定要加一个日子的话,我希望是‘一万年’。”一万年的期许是对于另一种可以被记住的生活的回应,像极了爱情,而在这一天,她用包里的那把枪杀死了那个男人,大雨倾盆,她还是戴着墨镜,穿着雨衣,依然分不清是下雨还是开太阳,也分不清是胜利还是失败,只不过那被杀死的男人旁边有一盒罐头,上面的日期是:5月1日。

5月1日是新的开始,生日或者祭日,在他和她的生命中是一个确定的日期,而另一个日期呢,另一种爱情呢?“我和她最接近的时候,我们之间的距离只有0.01公分,我对她一无所知,六个钟头之后,她喜欢了另一个男人。”依然是何志武,依然是0.01公分的距离,而这次不是关于爱情,只是一次不被命名的擦肩而过——从重庆大厦到Midnight Express,从被命名的编号223到不被命名的编号633,从没有名字的她到有名字的阿菲,当然,也是失去和偶遇的爱情。

633曾经也有过一段爱情,女朋友是空姐,“我以为会跟她在一起很久,就像一架加满了油的飞机一样,可以飞很远。谁知道飞机中途转站……”房间从两个人变成一个人,她永远在旅途中,永远不经过他的中转站。在一个人的世界里,他看见了浸过了水的破毛巾,滴着水的时候像是一种哭泣;他对着那些玩具讲话,而听到的只有自己——对于失去的爱情,他不像223那样是刻意去等待,刻意去遗忘,又刻意去寻找,只是淡淡地看着爱情的离开。这种安静是一个人的安静,而当Midnight Express传出奔放、热情的音乐时,他面前的是一个叫阿菲的女人,一个被命名的女人,一个喜欢音乐甚至喜欢嘈杂的女人,一个有着疯狂、梦想错觉的女人。

他的女友将那封信交给Midnight Express店主,希望转交给他的时候,她开始介入他的生活,“Your place can cancelled, here's your key”这是信里的内容,除了这一句话还有一把房间的钥匙。女人的离开是取消了爱情的地点,所以Midnight Express成了另一个place,成了另一把key。阿菲拆开了信,或者还把钥匙拿了出来,或者还在某一天的下午打开了门,或者还更换了金鱼、调换了桌布、搞干净了卫生,或者还把他的照片贴在镜子前面,或者还在床上发现了不是自己的女人头发……“那天下午我做了个梦,我到了他的家,走出那房子的时候,我以为我会醒来,谁知道,原来有些梦是永远不会醒的。”阿菲像是在一个梦里,即使他真的打开了门进入到房间里,他也以为柜子里藏着曾经的女友;即使他离开的时候,他也以为房间里会传来一个女人的声音。可是这梦还是侵入了现实,在小摊前的转角处,他和阿菲总是相遇,然后他帮她杠货物,然后经常也去Midnight Express买宵夜。但是他从来不准备拿走那封信,从来不知道钥匙会在另一个女人手里。

但即使在他的房间里,他和阿菲突然相遇,也只是在感觉“她”回来了,他的门被打开了,但是生活似乎没有变化,或者他看到的生活没有发生改变,直到那一天在街上他遇到了前女友,简单问候她被另一个男人带走,他或者才看到了已经远去的爱情,但那也不是爱情了,是自己的习惯,是保持一种生活的姿势而已。所以即使他和阿菲在房间里听的是阿菲带来的CD,他也以为是女友曾经喜欢听的歌,即使他在为阿菲按摩着小脚,他也说着关于空姐的过去。这何尝不是另一种梦游,一种活在习惯里的梦游,一种被传染的梦游。

当阿菲将房间弄得全是水而离开的时候,他进来全然不怀疑她,“我不知道是不是我上班的时候忘了关水龙头,还是房子越来越有感情。我一直都以为它最坚强,谁知道它会哭得这么厉害。一个人哭,你只要给他一包纸巾,可是一个房子哭,你要多做很多功夫。”一个房间在哭,是过去的记忆在哭,是离开的爱情在哭,而他清理房间,“就像清理跑道,等待第二架飞机降落。”

还是飞机,“第二家”是一个序列关系,也是一个替代关系,所以他邀约阿菲那天晚上到对面的“加州酒吧”,最后收获的注定是错失。时间是八点,但是他没有看见阿菲,不断地喝酒,然后预感“那班飞机要取消了”,对他来说,这个原本属于相约的夜晚变成了等待,等待第二架飞机,等待另一个女人,而他等到的却是另一封信,曾经那封取消了爱情地点的信他没有打开过,现在摆在他面前的何尝不是另一封取消了地点的信。他知道,“其实她不过到错了地方,那一夜,我们分别都去了加州,当中却有着15小时的时差。”

隔着他们的似乎不是15个小时的时差,或许只是0.01公分的距离,“其实那天我去了,我知道八点钟很多人,我七点十五分就到了,那天外面下很大雨,那天雨很大,我望着玻璃窗,我看见落雨的加州,我好想知道另一个加州是否有好阳光,所以给了自己一年的时间。今天和那天一样那么大雨,望着玻璃窗,我只是想念一个人。不知道他有没有打开那封信呢?”到了加州的阿菲想起了那个夜晚,其实,那封信他终于打开了,里面不是取消,是相约——登机牌上一年之后的时间,也是阿菲离开而回来的时间,但是那个加州呢?不管是加州酒吧,还是有阳光的加州,他们都只是内心里的一种习惯,而当真正抵达的时候,加州也只是一个地点,“加州,就那么回事,没什么特别”

是的,他们相遇在一年之后,还是在那家Midnight Express,只不过Midnight Express已经转让给了他,只不过现在的阿菲也是一个穿着制服的空姐,在加满了油的飞机上,而飞机中途转站是不是会是他的世界?飞机应该登机的时间就是今天,可惜被哭着的日子淋湿了,给他换了登机牌的阿菲问他想去哪儿啊,他的回答是:“无所谓啊,你说去哪儿就去哪儿”

去哪儿,当时间淋湿,当地点模糊,爱情是不是永远在0.01公分的距离里?那是57个小时的相遇,那也是6个小时的相遇,那是重庆大厦房间里的离开,那也是Midnight Express的离开,而在爱情符号里的罐头,或者信,即使不过期,即使能拆开,也并非是一万年的期许,也并非是永远的相守,就像下雨夜晚的加州酒吧和有阳光的加州,就像阿菲喷头制造的雨和外面阳光灿烂的现实,就像戴着墨镜穿着雨衣的女人不知道下雨还是出太阳,一切的命名都可能是永远的错觉,那总是萦绕着的《California Dreaming》里唱到:“California dreaming On such a winter's day”,只是一个人的独语,只是不告诉她的故事,只是一种如梦般的游离,只是一个在时间中没有命名的爱情,“我仿似跟你恋爱过”,是的,唱着这哀婉歌曲的那个人,她还不是王菲,她叫王靖雯。

[本文百度已收录 总字数:6178]

思前: 暴力的种子

顾后: 《春光乍泄》:世界尽头与冷酷仙境