2022-03-02《酣歌畅戏》:沉浸与突围

160分钟,几乎就是迈克·李迄今为止的电影中时长最长的电影,对于这一部融合了音乐、歌舞、历史的电影,本应在迈克·李徐徐展开的结构中感受背后的某种野心,但是现实中的观影却是“欲速”式的:先是1.5的倍速,在一个半小时之后则将倍速提高到了2.0——一部2个半小时多的电影几乎不到1个半小时就已经拉到了终点——这是不是对迈克·李的某种不尊重?

欲速则达,将电影的物理时间强行缩短,当然全然没有如片名所说的“酣畅”感觉,或者这种“酣歌畅戏”只属于迈克·李,只属于背后的创作者,只属于历史中的阿瑟·萨利文和吉尔伯特。作为观者,当我完全从迈克·李营造的世界中抽离出来,在无法共情的世界里,到底是哪里出了问题?对19世纪末的那段历史没有丝毫概念,是其中之一的原因;对音乐、歌舞片的某种麻木,是另一种原因。但是,当迈克·李将电影聚焦于当时伦敦萨瓦剧院的创作和演出,他无可推卸的责任就是用电影语言吸引历史之外的人。迈克·李一定对这段历史、对这段历史中的人物感兴趣才会拍摄这么一部电影,但那是很明显,习惯了现实社会家庭伦理剧的迈克·李,显然并没有充分展示历史的魅力,没有完成故事叙事,甚至于将观者完全隔离出去。

历史叙事,或者需要的是一种共鸣,而要产生共鸣,就需要让人沉浸于其中——这的确是一个关于沉浸于艺术之中的故事。在一开始打出字幕的时候,电影是黑屏,接着是歌剧的唱词:“青春就要放纵,请原谅我们吧……”在欢快的音乐声中,女声表达的就是一种酣畅的感觉,接着便是伦敦萨瓦剧院,工作人员正在座位前检查,在镜头里,一排排的座位体现了某种秩序感,而在画面带来的强烈冲击中,秩序感又折射出剧场的庄严感,那些工作人员认真检查着,而镜头向上,是楼上的观众席,同样是一排排的作为,同样是检查的工作人员。无论是秩序感还是庄严感,场景所体现的是某种静默的状态,但是突然醒来阿瑟·萨利文打破了寂静,他似乎梦到了什么,在惊醒之后马上摇动身边的铃,铃声中管家路易进来,阿瑟让路易马上扶自己起身要去萨瓦剧院,在完成了注射、刮脸、换衣等一系列动作之后,路易搀扶着阿瑟出了门坐上了马车,在赶往萨瓦剧院的途中,阿瑟对路易说:“我从未误过场。”而进入剧场之后,阿瑟马上进入了角色,他面对乐队开始智慧,而舞台之上一出名为《艾达公主》的戏缓缓拉开了帷幕。

从一个躺在床上需要注射的病人,到搀扶着离开住所,再到打满鸡血般指挥乐队,这里体现的就是身为编曲的阿瑟的职业精神,甚至不只是职业精神,还有着视歌剧如生命的奉献精神:自信的目光,享受的表情,都是这种精神极富视觉化的传递,而当演出结束,观众雷鸣般的掌声既是对舞台之上演员的肯定,也同样是对阿瑟等创作人员的赞誉,而在结束之后,带着病体投入演出的阿瑟终于倒在地上。这是一个对“酣歌畅戏”沉浸演出的完美表达。而其实不光是作为编曲和指挥的阿瑟,在演出中还有一个坐在后台抽着烟显得有些不安的男人,他就是剧本创作者吉尔伯特,虽然在后台,但是他的全部注意力都集中在舞台演出和观众的反响中,当演出取得成功,他悬着的心才放下来,和阿瑟一样,他对于这部歌剧倾注了自己所有的心血,对于这个被誉为“戏剧之王”的创作者来说,观众的掌声就是一切。

一开场对于阿瑟和吉尔伯特的交代,是迈克·李阐释“酣歌畅戏”的重要部分,无疑在开场的这些场景中,他是成功的。而在接下来的情节中,这种沉浸式的状态,也一直在延续中,只不过在寻求自我提升和歌剧的创新中,沉浸更多表现为他们对艺术追求的突围。当天的《泰晤士报》除了对《艾达公主》进行肯定之外,也指出了其中的问题,尤其是认为阿瑟已经江郎才尽,他已经无法写出更好的作品,甚至已经不如从前。所以阿瑟在身体还没有完全恢复的时候,就对路易和妻子芬妮说起了自己的五大计划,一是到巴黎去看看他们的戏剧,二是准备找一个乡间居所,三世自己要多锻炼身体,第四则是:“再也不会为萨瓦剧院作任何曲子”;而紧接着的第五条则是:一定要写出一部大歌剧,以结束自己20年来没有写作交响乐的遗憾。五点计划其实都趋向于一个共同点,被媒体形容为江郎才尽,所以要自我突破,而他说到再也不会为萨瓦剧院写曲子,看起来是和吉尔伯特之间存在了矛盾,在两个人对话中,阿瑟就说过自己一直在重复,所以要改变,要挖掘情感的深度,实际上就是对现状的一种不满。

| 导演: 迈克·李 |

这种心态也在被称为“戏剧之王”的吉尔伯特身上,演员巴特在化妆间抱怨吉尔伯特让自己演了一个不满意的角色,“吉尔伯特大帝的时代就要结束了。”所以吉尔伯特也需要改变自己,他创作了描写西西里人的新作《失落的和弦》,用“西西里的魔术”制造魔幻的舞台效果,而这一尝试在阿瑟看来,依然是一种重复。吉尔伯特一样陷入在灵感枯竭的困境中,牙痛中他奋笔疾书,但是内心却是狂躁的,他对进来的仆人和妻子露西大发脾气,还讽刺了牙医是一个恶心的人。但是他还是去拔了牙,他还是和露西去看了日本演出的展览,也正是在那次展览上,他见到了具有异域风情的日会能戏,还购置了一把日本武士刀挂在书房里,当那把武士刀突然从墙上掉落,吉尔伯特瞬间产生了新的灵感,于是《日本天皇》诞生,当它被搬上舞台,当萨瓦剧院开始了新的尝试,精致的布景、考究的服装、诙谐的台词,加上完全陌生化的故事,吸引了大量观众,萨瓦剧院的演出重新迎来了辉煌。

阿瑟拒绝重复而改变自己,吉尔伯特在日本文化中产生灵感,这是两位创作者自我突破的表现,他们从沉浸中找到了突围的方向,在突围中又开始了新的沉浸,这或者就是迈克·李所要表达的“酣歌畅戏”。而在这一表相背后,还有另一种意识上的突围,那就是结合时代所体现的男女平等。阿瑟五点计划之一便是去巴黎吸收歌剧艺术的精华,这也是他最重要的计划,但是在巴黎,他观看的是那些赤身裸体女人的表演,在有些阴暗的房间里,两个裸体女人之间的缠绵其实更多是某种色情味道,而阿瑟也沉浸其中,他甚至上前和女人嬉戏,这种融入真的是一种创作上的体验?阿瑟回来后说巴黎之行让自己变成了新人,实际上,他所观看的节目,其中体现的却是一种男女之间的不公平,男人是主体,女人是客体,而且这个客体完全肉体化了。男女之间的这种关系更多则体现在吉尔伯特身上,他和妻子露西之间感情不错,但是晚上分睡在不同的房间,连吃饭都隔着长长的桌子,吉尔伯特在这边,露西在那边,对话要进行长距离的传递,一种隔阂似乎在仪式中变成了永远的距离。

吉尔伯特面临的这种现实,或许更多来自家庭原因,当那个行动不便、眼神浑浊的父亲出现在吉尔伯特书房里,吉尔伯特基本上采取的是一种漠视,甚至连晚饭的邀请都是从冷漠中发出的。当父亲问他这段时间有没有去看望过母亲,吉尔伯特似乎不想提及这个话题,他直接在父亲面前说她是“恶女人”,“她背弃了你,也背弃了我。”父亲和母亲的婚姻早就解体,吉尔伯特似乎从来没有感受过母爱,所以对于母亲他充满了怨言,而父亲虽然问起了他关于和母亲的来往,但是对于自己的妻子也是充满了怨恨,甚至当场他就进入到了谵妄的状态中:“那些鬼又出现了……”被儿子和丈夫抱怨的“恶女人”到底是怎样一个女人?迈克·李也给了她一些镜头,她躺在床上,用特制的喇叭收集着声音,然后忽然问莫德:“露西怀孕了吗?”然后开始了对他们的诅咒。吉尔伯特的父母之间发生了什么?她和吉尔伯特以及露西之间又存在怎样的矛盾?或许就是一种家长制对婚姻的压迫,露西和吉尔伯特分床睡就是这种隔阂的体现,而露西渴望的就是打破这样的束缚,她在吉尔伯特的《日本天皇》大获成功后,对吉尔伯特说起了自己构思的一个剧本,那里有一个女人,那里也有一个男人,女人开了并没有上锁的门,男人沿着楼梯走了进去,但是,“每次她要出声,他总是用脐带将她勒死……”这是露西想让吉尔伯特创作的新剧本,主角是女人,但是这个被“他”用脐带勒住的女人,或许就是自己,无论是婚姻生活,还是下一代的生育,都被不在场的另一个女人诅咒,所以她希望剧本能够体现女性的觉醒,更希望自己能够结束这样的生活。

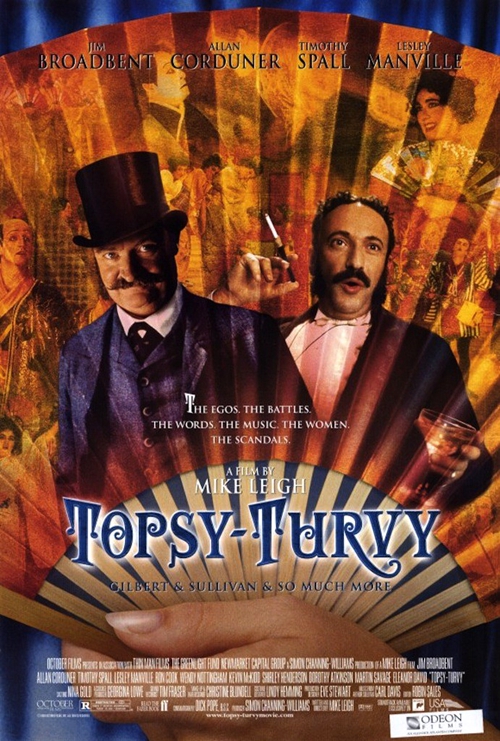

《酣歌畅戏》电影海报

露西的渴望是隐约传递的,但是这种对于女性觉醒的意识已经成为了一个时代的主题,露西之外,是萨瓦剧院里的那些女演员,他们是里奥诺拉,是杰西,一方面,她们通过登上舞台和男人们演出获得尊重,这是艺术上的平等;另一方面,吉尔伯特的这出《日本天皇》歌剧里也有平等意识,天皇的媳妇并不是被指定的,而是天皇自选的,她目光中的傲慢无不传递着对命运的自我主宰,而吉尔伯特在把这个剧本本土化的时候,也充分考虑了文化差异,他邀请了在日本餐馆碰到的“六便士小姐”,让他们在舞台上走步,然后让演员们学,这便是另一种的平等;再者,吉尔伯特在这出戏里,对男女演员同样尊重,里奥诺拉最开始的时候,对杰西说自己曾遇到过一位绅士,但是后来失之交臂,“我怕自己以后变成寡妇。”叹息中是对自我命运的担忧,但是在演出了这出《日本天皇》之后,她又找到了自信,对着镜子中的自己,她唱到:“我是世界上最漂亮的女人,月亮和我都很清醒……”也正是在里奥诺拉的歌声里,整部电影落下了帷幕,这首让里奥诺拉成为最漂亮女人的歌曲,也成为女性意识的一次突破。

从沉浸中突破,在突破中沉浸,无论是对于阿瑟和吉尔伯特等创作人员,还是对于露西、里奥诺拉等女人,都在这种曲折式的行进中找到了自我。但是迈克·李在对沉浸和突围的主题进行叙事时,却陷入了自我的困境中,却难以完成自我的突围。这是一部历史剧?这是一部歌舞剧?看起来这两个属性并不存在冲突,但是在整部电影中,却处处体现着矛盾。如果按照字幕提示,整部电影可以划分为两个部分:第一个部分打出的字幕是:1884年1月5日,伦敦。在这一部分中,阿瑟的五个计划,吉尔伯特的日本式灵感,都完成了交代,他们从创作枯竭到不断寻求突破,其中的矛盾展现和情节推进,具有很高的完成度;但是当第二部分开始,完全变成了戏中戏式的纪录片:《日本天皇》的剧本完成,吉尔伯特召集所有演员排练,从“六便士小姐”的走步,到不同演员的合作,再到舞台上的演出,迈克·李完全采用了纪录片的方式,事无巨细地将舞台上下的过程展现出来,和布景、服装、台词一样,这种过程性的全景展现冲淡了剧情,淡化了矛盾,不仅如此,在纪录片式的展现中,将日本能戏英国化,则让这出戏变成不伦不类,既少了东方式的意境又没有西方戏剧的情境,而且也并不好笑,完全和历史上所形成的效果背道而驰。

最重要的是,从剧情到纪录片,两部分完全被割裂开来了。1884年1月5日,这是萨瓦剧院陷入重复的困境而开始突破的时间,而到了第二部,字幕是:1885年2月12日,戈登将军在喀士穆被马赫迪的军队杀死的消息传到了伦敦。这是距离上一个时间一年多的之后的历史,无论是戈登将军还是马赫迪的军队,其实对于歌剧创作来说,都没有提供有效的背景,甚至这些字幕背后的历史都被搁置在那里。更为关键的是,在第一部分中着重交代了阿瑟和吉尔伯特之间的矛盾,一个是作曲,一个是剧本,他们的合作才能让歌剧熠熠生辉,但是阿瑟在《艾达公主》之后就拒绝为萨瓦剧院创作新的曲子,巴黎之行之后回来,他的这种态度也一样坚定,甚至在吉尔伯特称他是“伟大的天才”的赞誉面前,他依然选择不合作,但是在吉尔伯特开始创作《日本天皇》,直到最后推向舞台,他们之间和解的情节都没有交代,但是在第二部分他们又站在了一起,故事的推进显得毫无逻辑,而迈克·李似乎也忘记了这一切,在纪录片式的展现中再现了辉煌。

迈克·李大约是沉浸在其中了,沉浸而忘记了冲突的和解,沉浸而忘记了矛盾的化解,沉浸当然也忘记了这不是一部纪录片,所以在这种割裂中,只有迈克·李进入到了历史,只有迈克·李站上了舞台,只有迈克·李完成从伦理剧到歌舞剧的转变,就像吉尔伯特对露西说的那样:“我希望自己是演员,站在舞台之上。”

[本文百度已收录 总字数:4931]