2015-03-02《高三》:体制下的蛋

“这么多年过去了,高考依旧,学生依旧,真是中国教育的悲哀。”在纪录片视频下面的弹幕中,敲下文字,点击发送,然后打印在正在播放的《高三》画面里,和那些参加过高考、准备参加高考的读者一起,组成了这一个人生风景的注解。这几个字的一句话,成为我高考22年之后的另一个“声音”,简短、无奈,却是一种压抑式回忆的开始,是的,高三(7)班、文科生、高考,仿佛就是22年前那个夏天属于我的全部标签,高考并非是遥远地留存在封尘的记忆里,而是更近地成为一个轮回的哀叹。

轮回是黑板上不断更改的倒计时,轮回是一摞摞堆积如山的复习资料,轮回是对概念、名词和事件的背诵,轮回是无休无止的终点变成起点。当班主任王锦春叫醒睡在吱吱呀呀响的床上男同学,当他不停地打着电话核实刚参加完高考同学的录取分数线,一页的故事被翻过,却是另一页故事的开始,而翻过的这一页却并非是新的内容,还是班主任,还是语文课老师,还是高三(7)班,还是面对一年后的高考。缴费、拍照、军训、班级动员……一切的程式都已经写好,一切的过程又开始重复,或者,一切的结局也都有了答案:有人欢喜有人忧,有人成功有人败,有人成为家族的荣耀有人却要面对复读的困苦,只不过是进入这个过程的人名不同,只不过最后总结的升学数字有差异,而这样的结局谁也改变不了,谁也不想去改变。

|

| 导演: 周浩 |

|

在封闭的世界里,他们的父母更是体验者。他们是农民,每天早晨5点起床,晚上8点回家,一天的收入仅仅只有12元,而孩子一学年的学费却要2500元,还不包括生活费和住宿费。收入和支出的巨大差异,也让两代人的命运都承受了巨大的压力,每一个父母都希望孩子能够读好书,能够考上大学,能够走出山城,“我们干活很辛苦,很辛苦,那我也想孩子不要像我们一样,要让她们往上爬,不要在田里种田。”“如果她要出国呀什么地方,我都愿意支持她,只要她喜欢的工作,我都支持她,应该支持她,不能阻挡她。”“真的是可以付出一切,(我们)一家,她爸爸也是这样。”“只要女儿有出息,自己吃苦都没问题。”他们把孩子当成是改变命运的唯一希望,而高考则成为孩子改变自身命运的独木桥。

|

|

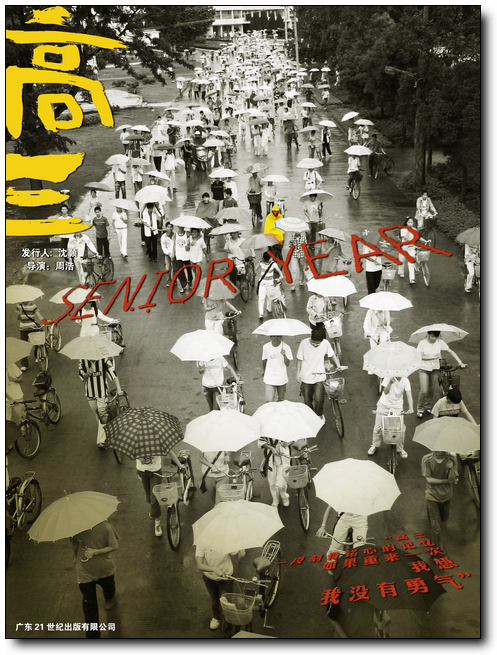

| 《高三》海报 |

所以一切都为高考让道,在家长会上,班主任直言不讳,“一定要把你孩子的升学问题,当做你这一年中的头等大事来抓,没有什么比你孩子高考更重要的事。”要给孩子灌输“吃苦”的精神,要营造家庭和睦的氛围,甚至“要离婚也要等高考结束之后”,赤裸裸,却也是真真切切,不合情,却也是最大的道理。在这个“高考唯一”的目的论面前,所有的教育学习观,所有的成长荣辱观,其实都在慢慢扭曲,而这些学生都成为变态体制下的蛋。

这里有优异生,他们成绩优秀,他们刻苦学习,他们每天都对自己说:“改变命运,就要考上大学。”女生林佳燕第一天迈入高三的大门,就看到了班主任的微笑,这微笑让她充满激情,让她包含希望,在每次学习有收获的的时候,她就鼓励自己:“只要你咬紧牙关,闭上眼睛,拼命往前跑,总有一天你会成功的。记住,闭上眼睛,拼命往前跑。”而当考试不理想的时候,她开始失眠,“我怕失败,拍父母骂,怕同学笑。”虽然有挫折,虽然有波动,但是在高考这一年里,通过自我的调整,通过班主任的沟通,还是能够比较积极面对高考,而他们中很多人还成为了入党积极分子。但是并不是所有同学都能自己调整自己,没有了父亲的张兴旺似乎心理素质不好,再加上成绩不理想,让他觉得自己在学校就像是“行尸走肉”,所以他喝醉了酒,所以他离校出走,自暴自弃一般无法面对高考面对挫折;迷恋于网络游戏的钟生明和陈斌,夜晚爬墙出去泡网吧,白天又躲在宿舍里睡大觉,当班主任发现之后晓之以理,给了他们每个星期一天上网的特权,但是上网成瘾的他们还是没能履行和班主任的“君子协议”,再次违反校规,被学校领导叫来家长谈话,陈斌低头认错,而倔强的钟生明骂了父亲还愤愤离校,最后受到学校警告处分。

不一样的学生,不一样的生活,不一样的心态,但是他们都要面对这高考的一关,不论是“他日若遂凌云志,敢笑黄巢不丈夫”的远大志向,还是“我想比别人过得更好,我不想别人看不起我”的卑微愿望,不论是尖子生差生,还是成双成对的“早恋”学生,其实需要付出更大努力的是班主任。王锦春在最先的动员会上就强调,大家要做好吃苦的准备,“我只要你给我拿出半条命来读高三就好,不要你一条命!”在王国维人生的三个境界中,也唯有“为伊消得人憔悴”才符合高考的实际,才是每一个老师和学生必须经历的人生阶段。一周两练、三练,一个学年80套各式卷子,如此大的训练量,无非是要自己“衣带渐宽终不悔”,无非是让学生“自古华山一条路”。他告诉林佳燕,要学会调整好自己,保持自己的优势,即使失败也不要气馁。他面对逃课去打游戏的钟生明和陈斌,也是网开一面。当他面对张兴旺,告诉他树立信心,要像《北方的狼》里面唱的那样,“我只有咬紧冷冷的牙,抱以两声长啸。”甚至当张兴旺离开学校,他也是赶去四处寻找,做通他的思想工作。

班主任循循善诱,班主任拳拳之心,他说:“你不要去问接下去会怎么样,你只需要去付出。”他说:“不要去想家境什么的,穷人的孩子,老天可能会更关爱一点。”而这一切的奔波,这一切的付出,其实有着巨大的利益驱动,那种“出息论”其实对于他来说,则意味着着高考成绩,意味着升学率,当某一次考试,班里的学生成绩不理想,和别的班主任比成绩的时候,他觉得自己失了颜面,所以用“引咎辞职”来刺激学生,“要你们成全我,我们才有扬眉吐气的一天。”当他追上离开学校情绪有波动的张兴旺,不是给他讲人生的道理,而是要把眼前近在咫尺的高考拿下,就这么几天了,咬咬牙也就过去了,甚至鼓励他像上次一样,通过去拜佛让自己回神。对于班主任,对于任课老师,对于学校领导,其实都用这样的“目的论”灌输给学生,都在用这样的教育方式制造你存我亡的畸形命运:高考是“辛苦这一年,开心一百年”,成绩好的学生,“要记住八个字:志在必得、舍我其谁?我考不上,还有谁考得上?我上不了北大,你上北大?笑死了!”成绩一般、自信心不是很强的同学,“要想到吉人自有天相,记住四个字:豁出去了!失望惧我,我还惧什么?”而对于南京提出素质教育却使得高考成绩下滑的现实,他们一概予以否定,因为高素质教育对不起在高考前的学生,对不起给予孩子希望的家长,就像王锦春坦言:“如果是我们从事中学教育的圈内人,他们肯定会理解我们的做法,但那些专家、学者对我们也许会有看法。但是我们还是坚持这种教育,因为如果我们不这么做,就对不起学生和家长。”

这便是一种现实,如此,高考成败成了一切衡量的标准,爱玩游戏的钟生明在虚拟世界里无法自拔,但是他却有着上大学的梦想,而这个梦想对他来说只是意味着可以自由自在。所有的梦想都被披上了功利的色彩,所有的理想都打上了体制的烙印,所有的学生无疑成了怪异的蛋,他们表面是为了理想执着奋斗,其实只是悲壮如蝼蚁的悲哀。当高考终于来到面前,是“一二三,旗开得胜;一二三,大功告成”的疯狂,是“每人吃一片洋参丸多考10分”的迷乱,是“过关斩将,总攻开始了”的血腥,而当钟声敲响,而学生分离,当命运殊途的时候,是不舍的眼泪,是难分的情谊,但更多是对一种压抑生活的逃离,是畸形生活结束爆发的绝大压力。

只是,这绝非是终点,当高三(7)班的这些学生命运最后在屏幕上出现的时候,对于他们或者是大学生活的开始,或者是复读学习的继续,他们的命运各异,但似乎仍是无休止的句号。而“铁打的班主任,流水的高三生”,让这一切又回到了起点,新的高三,新的学生,新的老师,却依然走在曾经走过的这条路上,39岁的王锦春依然在给新的学生们灌输着并无新意的思想:“一切的未来都孕育着明天,明天的一切都产生于它的昨天 ,让我们携起手来争取昨天,把握今天,共同走向美好的明天。”

不变的轮回,谁也无法改变。谢怡轻声哼唱的那首《那些花儿》,注定要湮没在过去的时间里。

[本文百度已收录 总字数:4468]

思前: “霾”没在穹顶之下

顾后: 《东》:未完成的“温床”叙事