2015-05-29 《从毛泽东到莫扎特》:音乐不分黑和白

莫扎特进入中国,斯特恩访问中国,西方音乐打开中国,其实,1979年就是现在时,当站在历史与现实,过去和现在的交接点上,在音乐世界里,它有时是悲伤地指向过去,有时迷惘地指向未来,但是最终一定是在去除意识形态的单纯意义上指向现在,这或许就是音乐的本质,“你拿起乐器,就是做一次表白,用音乐表达你所信仰的东西。”用音乐来说话,就是在活着的音符里看见更美好、直指内心世界的东西。

但是,在1979年的现在时,还有很多历史遗留下来的问题,还有封闭和革命所带来的伤痛记忆,还有面对未来的迷惘情感,一不小心这种伤痛和迷惘就会成为无法走进现在时的阻碍,就会形成新的断层阻隔时代前进。所以在1979年的“中国风情画”里,是不太宽敞的街道,是滚滚的自行车洪流,是简衣朴装的民众,是随处可见的列宁、斯大林和毛泽东画像,是写着“争分夺秒,奔向2000”的街头宣传,麦浪、沟渠、拖拉机、赤脚挑担和赶马的农民,这是传统的中国,这是贫穷的中国,这是政治色彩还很浓厚的中国,这是刚刚走出文革还没有完全开放的中国,所以在这样的现在时,以斯特恩为代表的西方音乐人进入中国,一定会遇到某种尴尬,一定会有观念的碰撞,也一定会有中国和世界的对话。

|

| 导演: 默里·勒纳 |

|

所以从西方世界的他者来看待中国,必然是怀着惊奇的目光观察这个国家,怀着友善的心态对话这里的人们,从北京到桂林到上海,从街头浏览到音乐会同奏到课堂指导,斯特恩在中国的行走和游离中,在与中国音乐界的不同形式交流中,开始对陌生的中国有了了解和认识,这种了解并不仅限于音乐,还有政治和历史,还有生活和理想。从1979年这个窗口进入中国,他并非只是站在一个固定的视角,并非只是看见有限的场景,甚至可以说,他打开了人们对于历史的记忆,打开了对于未来的期望。

在音乐学校里,斯特恩和老师、学生一起交流,畅谈音乐,同时也上台和音乐界人士同台演奏,但是他觉得中国对于西方音乐的理解是狭隘的,甚至是误解,很多学生有着音乐的天赋,表现出音乐的天才,有很多孩子在演奏时就表现出极高的水平,但是年龄大一点的那些十八九岁的学生却比不上更小的孩子。斯特恩发现,这些中国的演奏者虽然熟练掌握了小提琴的演奏技巧,但是太过于生硬,甚至他们只是简单地重复动作,只是按照谱子制造音乐。另外一方面,在演奏一些高难度曲子的时候,似乎也缺少音乐应该具有的美感和艺术性,他的疑问是:他们到底存在什么问题,他们缺少什么?

|

|

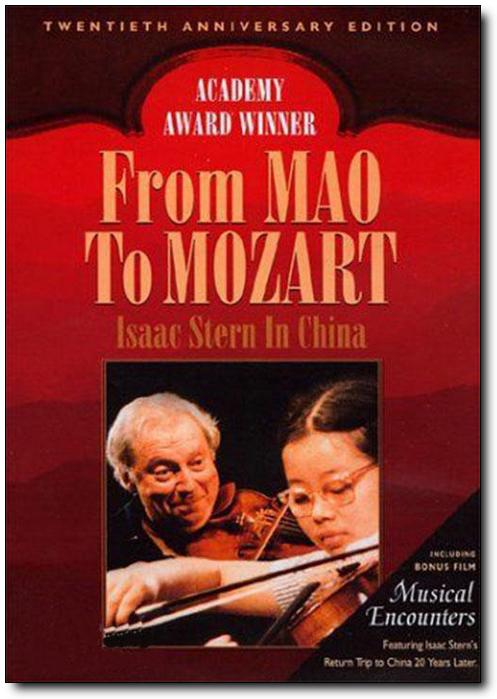

| 《从毛泽东到莫扎特》海报 |

当然,作为一名小提琴大师,斯特恩现场给学生和音乐爱好者讲解演奏的一些动作,比如要运用弧形动作,是音乐具有连贯性,比如要控制好自己的小提琴,使之成为身体的一部分。这是对音乐技巧的指导,但是斯特恩发现的问题并不是简单的技巧问题,而是对音乐的理解,对音乐的感悟。中国的那些学生并没有很好理解音乐,他们用传统的方式演奏小提琴,甚至他们学小提琴的目的也是为了以后能找到一份好的工作。这是对音乐的误解,所以斯特恩实际上从这些音乐的误解中发现中国的现实,也就是经历了某种封闭之后,中国音乐如何和世界音乐接轨,中国的现代化如何和世界潮流接轨。

这当然不是一个简单的技巧问题,而实际上这个问题也折射出当时中国的国情。在各地交流中,斯特恩第一次发现中国京剧的独特魅力,战争、英雄、爱情等题材通过极具中国特色的京剧进行艺术阐述,刀枪剑戟的舞台世界里,音乐是通过他从来没有见过的二胡、大鼓等乐器被制造出来的;他也第一次看见在体育馆里,中国的孩子们训练乒乓、体操、武术,这是高强度的训练,体现了一种高度规范的组织性;他也是第一次感受了中国杂技、口技、舞狮的独特魅力。这些极具中国特色的艺术类型和训练方式在某种意义上也打开了他对于中国了解的另一个窗口。这属于中国,属于传统,对于一个西方音乐家来说,充满了新奇,也充满了疑问:中国和西方是走向更多的融合,还是各自在独立的世界中发展。

这其实也是中国当时的一种困惑,而中国人演奏西方音乐,多少就是这种困惑的最直接表现,这也正是斯特恩当初无法找到答案的问题:他们到底存在什么问题,他们缺少什么?斯特恩曾经和陪同他的李德伦有过关于莫扎特的讨论,李德伦当时说,莫扎特出身的时候正好是从封建社会走向资本主义工业化国家的时期,也就是在时代的转型中,造就了莫扎特,但是斯特恩似乎不同意他的观点,他问李德伦的一个问题是,莫扎特是一个音乐天才,这样的天才和当时的社会有什么联系?也就是说,莫扎特在音乐世界留下自己伟大的名字,并不是时代转型的结果,而是本身具有的音乐天才所致,也就是说,音乐实际上和时代无关。

但是对于中国音乐来说,时代不是一个可以省略的关键词,甚至是一个无法安然跨越的障碍,这或者就是中国国情,它最直接指向的就是刚刚结束的中国文化大革命。上海音乐学校的谭副校长用英语讲述了自己的那段悲痛的历史,被关在没有窗户、没有阳光、没有风的地下储藏室14个月,不允许外出,在和女儿、外孙一次会面的时候,也是在黑暗的夜晚,在城市的某个角落,这是最不愿回首的过去,当时刚创办的音乐学校有10名老师就因为无法忍受这样的惩罚而上吊自杀,而他们被关押的原因就是因为教授西方音乐,所以在那个时代,西方音乐是资本主义腐朽生活的代名词,是一种“外国魔鬼”,所以刚创办的上海音乐学校被迫关闭,很多喜欢音乐的孩子们离开学校,也正是从那时候开始,不仅这些学生,整个中国对于西方音乐都出现了断层。

这是历史的痛,而当两年前重新开办学校,当从全国各地招收学生,当小提琴和二胡、古筝一起演奏的时候,音乐似乎已经开始了回归,但是这种回归只是简单的在技巧上的训练,对于西方音乐并没有完全理解,而这也许正是斯特恩想要寻找的答案。所以在上海举办演奏会的时候,这个被称中国最西方化的城市,这个举办过多场音乐会的城市,竟然找不到一架满意的钢琴,音乐厅里的那架钢琴是上海唯一一架用以演奏会的钢琴,但是因为潮湿琴键已经变形,很多音已经不准,而演奏会在第二天晚上就要举办了,心急如焚的斯特恩甚至想要政府动用军车和直升机,从北京地调来合适的钢琴。堂堂一个中国最开放的大都市,连一架可以演奏的钢琴都没有,也只能说明当时的中国其实在西方音乐世界之外,最后终于从上海电台借来一架勉强还凑合的钢琴,才在上海观众的掌声中“成功”举办了这一场演奏会。

现实是尴尬的,但是对于中国来说,毕竟开始慢慢接纳西方音乐,开始慢慢了解莫扎特,开始热烈欢迎斯特恩,一扇门已经打开,外面的人不断进来,里面的人不断走出,这也是就是交流,就是融合,就是开放,所以1979年的斯特恩对于中国音乐来说,是奏响了走向世界的音符,拉开了融入世界的序幕。所以斯特恩在各地交流中,和中国音乐界人士阐述音乐的理念,消除存在的误解,他说,在学习演奏的时候,要理解多于技巧,要体会创作者的思想,“每一个音符都充满活力,每一个音符都有存在的理由。”所以他希望能用心去演奏,用心去感受,用心去理解。在和音乐学校的学生交流《春天交响曲》的时候,他就告诉他们,应该用手指去制造色彩,音乐不是黑和白,而是各种颜色的汇集,甚至这些色彩连画家也画不出来,它是丰富的,是多彩的。在音乐中,乐器并不重要,重要的是思想,是对音乐的理解,用乐器演奏只是通过工具表达你内心的想法,表达你信仰的东西。”音乐是一种话语,演奏就是拥有阐述生活和世界的话语权,所以音乐比语言更丰富,“没有音乐我们无法生存”,斯特恩说,“这是永恒的信仰,在音乐的世界里,相信明天会更好。”

音乐不分黑和白,当然音乐也不分地域,不分国界,甚至不分时代,所以在音乐世界里,必然是平等的,是永恒的。而这种大同的思想似乎正是斯特恩自己个人生活的写照,这个被乐评人评为“真诚富有活力的演奏风格”的小提琴大师,四岁开始学习钢琴,八岁拉奏小提琴,十三岁举行第一次音乐会,十七岁在纽约登台,取得了一系列的辉煌,但是十七岁之后他就没有再拜师,整个职业生涯都是自己思考解决问题,而这种无师自通的意义就是理解了音乐的实质,理解了音乐的意义,抛却了音乐被乐器和技巧的束缚。而斯特恩的个人经历更是在一种跨越地域的交流中成长,他生于俄国克列缅涅兹小镇(如今在乌克兰境内),1921年的时候,10个月大的他跟着双亲为了躲避俄国革命来到美国,在旧金山受教育、长大,也在美国开创了自己辉煌的音乐事业。

所以斯特恩的标本不仅在于他是一个走进1979年中国的他者,也是走在自己人生故事里的他者,而这个他者也在音乐的世界里融合成一个没有地域、没有国家的音乐符号,所以站在1979年的中国,斯特恩在某种意义上为中国指向了一条通往未来的路,中国音乐需要的是融合,是沟通,是对话,“党和国家需要我们实现现代化,音乐是其中之一。”所以引用毛泽东的那句话是:“想要知道梨子的味道,就应该先尝尝。”音乐也是如此。从毛泽东到莫扎特,就是从一个时代走向另一个时代,就是从红色的中国走向彩色的世界,就是从固守传统走向传统和现代的融合,“人们已经变得更理性了,那个时代的悲剧不会再重演了。”上海音乐学校的谭副校长的这句话但愿会真正变成中国未来的现实。

[本文百度已收录 总字数:4685]

思前: 整个过程就像一场幻觉

顾后: 《清平山堂话本》:福祸无门人自招