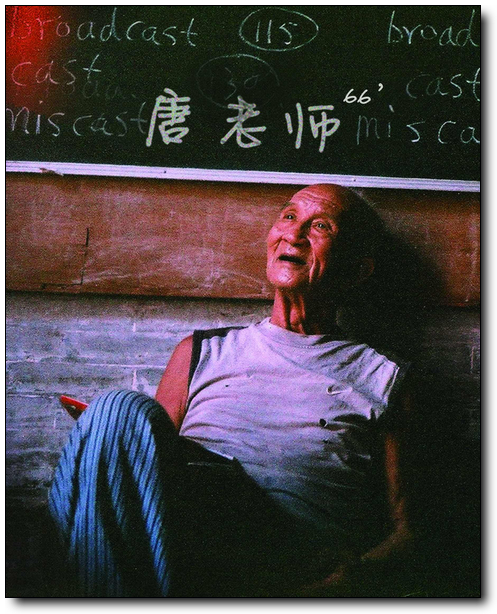

2015-11-11 《唐老师》:简化成数字的人生影像

整理着膝盖上成堆的袜子,说起圣诞夜的过去时,他说:“再过40天就90岁了。”栽种完厅院里的花,用刷子刷着沾满泥土的手时,他说:“再过整整20天,我就90了。”阳光下晒着自己睡觉时的被子,他说:“再过18天,就90岁了。”在杂乱的房间里指着那本台历,他说:“腊月二十五是我90岁的生日,还有16天。”90岁,对于唐鸿光这样一个老人来说,是应该隆重而值得纪念的日子,所以他会一天一天的计算,一天一天地等待,甚至一天一天地期盼,但是当有人告诉他生日似乎记错了,应该再推迟四天,因为70岁生日的时候大家为他过过,当再被问起什么时候过生日的时候,他躺在那里,说了一句:“我不过生日,他妈的,过生日太讨厌,太麻烦了。”后面他又想起了什么似的,说了一句:“等过一百岁时再说吧。”

|

| 导演: 张新伟 |

|

这是生活磨砺后的结果?这是岁月沧桑后的平淡?其实翻开唐鸿光的人生履历,虽说不上传奇,但也是丰富的,曲折的,甚至是多舛的。1923年生于北京的唐鸿光,叔公是民国第一任总理唐绍仪,外祖父赵仕北是民国临时议会议长,外婆是德裔美籍眼科博士,曾任北京协和医院院长,母亲赵丽莲是台湾著名教育家。对于唐鸿光来说,童年是安静而富足的,殷实的家境让他接受了良好的教育,他入读美式幼儿园,接受良好西式教育,显露语言天分,英语水平突出。如果这只是唐鸿光富有的少年时代,那么当抗日战争来临之后,他的人生发生了巨大的改变,由于母亲不愿和日本人合作,他只好到南京投靠亲戚,1943年任教于南京明德女子中学,抗战胜利后回北平入读燕京大学,后转入北京大学西语系英语专业。1952年,他毕业于北京天主教辅仁大学,后到安徽合肥工业大学任教。期间与一俄罗斯姑娘结婚,1957年被打成右派。婚姻破裂,1963年出狱后,后被送到不谙乡音的家乡唐家湾,靠砍柴种菜为生,“文革”期间常被批斗。1979年获得平反,1980年,在珠海市第一中学任英语教师,直到退休。

这是唐鸿光的人生经历,它只是以数字纪年的方式写进他的履历里,而这些本应丰富多彩的故事,却变成了遥远的记忆,甚至模糊在岁月里。并非是唐鸿光不愿去回忆,不愿去追忆,只是因为被埋没的经历里,已经缺少了太多的物证和人证。他说他不会写回忆录,如果要写也只能口述;他说,像我这样经历了很多事,反而难讲了,“一个人,一个国家,很难讲,今天顺畅,明天保不齐……”欲言又止的背后是残缺的时间,它无法连缀成一段完整的往事,在这人生的历程中,唐鸿光似乎只留下一张1936年的黑白照片,那时他在南京方济中学教书,戴着眼镜意气奋发,背景是更古老的一座塔,这是唯一的青春记忆,而在人生的辗转中,那些见证了自己流离和变迁的物品都已不见。

|

|

| 《唐老师》海报 |

这是岁月里那些物证的残缺,而对于唐鸿光来说,更多的则是人证的缺席。小学的那段初恋,最后女孩因为患有疾病,所以并不能结婚生孩子,后来却嫁给了一个可以不要孩子的丈夫,但是收养了一个孩子后她还是死了,初恋情人之死是在唐鸿光12年后才知道的。而后来去了台湾的家人,也纷纷离开自己,1989年母亲去世的时候,他似乎也并没有什么特别的感情,曾经母亲给他600美元,他拒绝了,因为在他看来,自己一直没有养过母亲,他不想带着愧疚接受这一笔钱,后来600美元给了姐姐,而他与家人的联系也最后中断了。而自己结过婚的那个俄罗斯女人,只是六个月的时间,最后因为政治原因,她离他而去嫁给了波兰人。

物证的残缺,人证的缺席,对于唐鸿光来说,人生其实缺少见证,所以那些老去的时光只留在他片段的记忆里,他只是在即将迎来90岁生日的晚年时光里,才会依稀地记起。他回忆起抗战时逃离北京奔赴南京遭遇火车爆炸的经历,如果没有同行孕妇改变计划,如果没有车厢置换的机会,甚至如果他在餐车上买到了那瓶啤酒,他都可能在游击队伏击日本机车的爆炸中丧生,“我这个人,命大。”他接到曾经教过的学生打来的电话,才想起1951年教书时候的经历,女学生的父亲因为是地主被枪毙,11岁的她只是讲过“要为父亲报仇”而在若干年之后被人翻出旧账而遭遇了劳改,“小孩子嘛,说了这句话,就……这叫什么世界?”讲到自己初恋的时候,他说她死了12年我才知道,“我希望有宗教,有上帝,那就可以托梦告诉我她死了。”而讲起那段被批斗的岁月,他摇摇头说,自己的第一条罪状只是因为13个字,第二天罪状是因为自己用英语打过电话,再加上家庭的背景,母亲的经历,妻子的身份,以及那句“吃着没饭,操着没蛋”的玩笑,便因为散布反动言论被判劳动改造5年,四年半之后“保外就医”,十六年后平凡,而人生在这错乱的时间里,完全变了模样。

所以对于唐鸿光老人来说,他见证了人生的跌宕,经历了历史的荒诞,看见了岁月的无情,不平凡的过往其实已经深深沉淀在心里,最终变成了老人刻在脸上的那几道皱纹里,但并不是对于人生的无奈,不是对于过往的叹息,只是积淀成一种人生的感悟,转化为一种乐观的态度。他对那个被批斗过的女学生说:“我不希望长寿,我希望健康。”他对刚失恋的导演说:“你性格太直爽了,对不同的领导,不同的人应该……”现在的他,住在广东珠海唐家镇的老家,和收养的残疾儿子李计划一起生活,在这里他每天在院子里种花,每天烧水洗澡,每天给孩子们上英语课,而在他脸上,也总是有着淡淡的笑容。觉得热了,他会随意地脱去衣服,光着上身;他会偷偷地告诉你,有人相亲说性生活是次要的,“还要意思说?”他在医院里接受药物熏蒸时,会和护士开玩笑说,这是“清蒸人肉”。

种种的人生经历,似乎都变成了过眼云烟,无论是造物弄人的悲苦爱情,还是传奇家世的无情沉沦,无论是战争年代的无措命运,还是政治生活中的错误批斗,对于唐鸿光来说,都已经成为过去,已经成为他者,所以在90岁的现在,需要的不是回望,不是遗憾,而是活着。而其实,走在人生的最后阶段,最直接面对的依然是生与死的问题,所以在唐鸿光平静的生活里,总会关于死亡的感触。抗战时汶河埋伏让他感受到生命的偶然,初恋女孩时候12年才被他知道,又让他觉得生命的虚无,而女学生父亲之死,则让他有一种无奈,还有母亲之死,他体会的是空落。生命是否需要宏大的意义来支撑?而死亡是不是在破坏着生命的质量?实际上,经历了这许多,唐鸿光根本不执着于生命的无限延长,不偏执于活着的永恒意义,他说,自己的妹夫,只有70多岁,就已经躺在那里不能动力,不能吃饭咀嚼,不能拉屎拉尿,“这样活着又有什么意思?”所以他坐在阳光下,指着头上那个悬着的铁丝说:“我如果真的得了癌症,我就吃点好的喝点酒,爬上梯子,一下就拜拜了。”唐鸿光已经安排好自己的“安乐死”方式,他不想要痛苦地活着,只想以一种快意的方式告别。

曲折的经历让他平淡地叙述,痛苦的过往让他乐观地面对,对于一个近90岁的老人来说,时间无非是一串数字组成的纪年,无非是是保留在头脑中零碎的记忆,无非是残缺了物证和缺席了人证的故事,无非是从生到死的必然阶段,所以在阳光里,在孩子前,在微笑里,他就是自己,就是90岁的自己,就是活着的自己,当一切被沉淀,人生或者就是透明的,真实的,微笑的,平淡的。而在今年1月27日,92岁的唐鸿光终于在老去的时光中沉淀在最后的生命形态里,“原珠海市政协委员、原珠海市外语协会秘书长、珠海市一中退休特级英语教师唐鸿光先生,因病治疗无效,不幸于2015年1月27日20时35分在珠海市人民医院去世,享年92岁。”一则讣告里,其实也没有了故事,没有了经历,只有名字、数字和简短的总结,对于唐鸿光来说,人的一生并不需要浓墨重彩,生命是平凡,生日是平淡,死亡或许就是平静。

[本文百度已收录 总字数:4086]

思前: 咄咄逼人的秩序