2020-11-11《无邪》:“我们”也是囚徒

他,他,他和他,叫做“他们”:他们曾经按下了绿色按钮,他们曾经拉掉了犯人脚下的凳子,他们曾经处决了罪犯,作为行刑者,他们面对的是囚犯,他们看见了挣扎和死亡,但他们只是在完成一项工作。但是在死亡真切的发生中,他们和囚犯真的隔开了距离?他们真的在合法合理的生活中没有负罪感?为什么他们还会害怕?为什么他们会变得茫然?为什么他们也会选择逃避甚至隐居?而在害怕、茫然和逃亡的选择中,他们是不是会成为无罪的“我们”?

四个故事,是“无邪”,是“她说”,是“生日”,是“父亲”,似乎都在叙说着那个关于“他们”的故事:他们是行刑的男人,他们面对也是他们的囚犯,但是在这个必须面对的现实里,他们有的还是他们,有的却成了“我们”:赫斯马特在天亮的时候走进地下室,将作为单位福利的米放在后备箱里,然后从昏暗而旋转的地下车库开出来,在经过几道门之后,他终于回到了和工作无关的日常生活中:他开着车去接妻子瑞茨,去银行拿了这个月的薪水之后又去接女儿,一家三口去超市买东西,或者买披萨买冰淇淋,或者去拿做好的裙子,然后又去生病的母亲家里,为母亲做好了可口的面条,然后回家,入睡,到凌晨三点的时候起床,开车,回到地下车库,回到一个人的办公室。

在日常生活中,在琐碎现实里,在家庭故事里,赫斯马特都是普通的“我们”中的一员,甚至他也是一个充满了爱心的人:他会帮助妇女和孩子去解救一只受困的猫,他会满足女儿的一切愿望,他会细心照顾母亲。但是赫斯马特明显是一个游离在现实之外的人,他的目光总是有些茫然,表情总是呆滞,甚至对于绿色总有些敏感,他会盯着路边的绿色指示符号发呆,会看着妻子新作的绿色裙子出神,会在街上信号灯从红色变成绿色后迟疑——因为绿色和他的职业有关,因为绿色将他拉入到“他们”的故事中。凌晨三点起床,闹钟显示的时间就是绿色的,他开车去往单位,进入不同的门,转向几乎让人晕眩的车道,然后上楼,开门,烧水,煮咖啡,这时,墙上的按钮亮起,起先是红色的,之后变成了绿色,在并没有迟疑中,赫斯马特按下了按钮——在另一边,齐刷刷地垂下了几双脚,他们在挣扎,随即恢复了平静,在阴暗处是从还散发着温度的身体上留下的尿液。

这是囚犯的集体死亡,没有命令,没有喊叫,挣扎过后,尿流过后,一切都恢复了平静,身体也将变得冰冷,而作为行刑者,赫斯马特只是用一个人的一双手,就完成了对他们的行刑。这是属于他的工作,在完成行刑之后,也许接下来还是日复一日的生活:按时下班,回到家里,继续接妻子、接孩子、照顾母亲,继续在凌晨上班,继续按下按钮。但是这个“无邪”的故事,真的会让赫拉玛特进入到没有邪恶的日常生活中?这个疑问在第二个故事中得到了两个完全不同的回答。普亚在夜里没有入睡,他接到了女友塔米娜的电话,在小声说话中还是吵醒了同宿舍的其他四个人,原来他是监狱里的一名军人,正在服役的他要执行一次行刑过程,但是,“我感到害怕!”他哭了,他打给女友的电话就是想她的哥哥能帮助他免于执行,甚至希望能调换工作。被吵醒的同行得知普亚的想法之后,开始质问他:“这里是监狱,你是伊朗士兵。”

这一句话其实就是揭露了普亚的困境,作为一名服役的士兵,服从命令就是天职,行刑就是他的工作,即使害怕,即使不想杀人,但是不能违抗命令,而且同宿舍的哈桑提出了更难以选择的一个问题:“你不执行就是无辜的吗?”或者转换一下视角,这个问题是在说,难道不执行会是一种选择?“这里是伊朗,这就是法律。”法律规定士兵就必须执行命令,执行命令就是拉走囚犯脚下的凳子,即使面对死亡,也是他们的死亡,即使害怕,也无法说不。这种无选择的困境就是第一个故事赫斯马特的结局,他就是把行刑当成是普通的工作,只要轻轻按下绿色按钮,他们的死就在别处发生。但是对于普亚来说,当他害怕,当他告诉自己不想杀人,实际上是在寻找一种选择的机会,无论是给女友打电话想换一个工作,还是最后阿里同意替他执行但条件是给他妹妹1500元钱,都是在逃离这一种不想杀人却必须杀人的困境。

| 导演: 穆罕默德·拉索罗夫 |

但是在这个困境中,普亚的选择不只是逃避,他更是在反抗,一个更大的计划在他心中形成:轮到他执行时,他假装自己身体不舒服,然后去了厕所,出来之后竟然拿出了枪,逼迫另一个狱警打开他和囚犯的手铐,然后将狱警关在厕所里,自己拿着一张监狱地图和钥匙,离开了监狱核心区,接着他又以同样的方式逼迫看门的值守人员打开了门,在走出监狱大门的那一刻,他的确体会到了一种自由,而等他在桥洞下看到女友开来的车,当两个人开着车高唱着:“我们失去了青春,但总有一天,我们所有人都会在自由中工作。”他在这个最难的选择题前做出了选择,他不再害怕,不再成为刽子手,他获得了自由,他去往他想去的地方。

从某种意义上,他在这次“越狱”中完成了一次身份的颠覆,起初他是一个行刑的士兵,是手上拥有执行死刑的合法权利,但是在他看来这种权利却意味着杀人,也就是说他把自己当成了一个囚犯,在他去带即将执行死刑的囚犯时,他颤抖、害怕的样子,更像是一个即将走向生命终点的罪犯,行刑者和囚犯的手铐在一起,普亚似乎悲剧性地完成了一次身份置换,但是正是这种身份的置换让他面对死亡机器时可以反抗,他接下去的行动则更是一次对于规则和身份的颠覆:他拿着枪威胁本是统一战线的狱警拿出钥匙,然后将他们铐住,关进文件柜里,在他的越狱行动中,沾着犯人鲜血的他们也成了杀人犯,在一个渴望自由的人面前,他们才是囚徒。从行刑者到囚犯,又从囚犯到越狱者,普亚终于在打开大门、拥抱女友、高唱自由中走向了完全不同的人生,他逃避了法律,他远离了囚笼,他获得了自由。

赫斯马特和普亚,以完全不同的方式完成了对自我的命名:一个是在服从中过着普通人的生活,但是他却永远活在被遮掩的“绿色噩梦”中,他变成了生活的囚徒;一个是在拒绝中打破了身上的锁链,他成为了追逐自由的战士。但是这非此即彼的选择远不是最后的结局,它甚至只是一种表象,因为服从的后面是更多的罪责,因为拒绝的外面还是另一个监狱。第三个故事里的贾瓦德走的是赫斯马特那条服从的路,他完成一次死刑的执行,只是为了得到三天的假期,而换来的这三天假期他是为了远方女友娜娜的生日。在见到了娜娜之后,在两个人的浓情之后,贾瓦德听说这里即将举行一场葬礼,娜娜父亲的好友也是娜娜的老师凯文死了,他是作为一个囚犯被当局执行了死刑,本来贾瓦德以为娜娜和凯文有着另外的故事,但不想在葬礼现场他看到了凯文的照片,才知道凯文就是被自己执行死刑的。

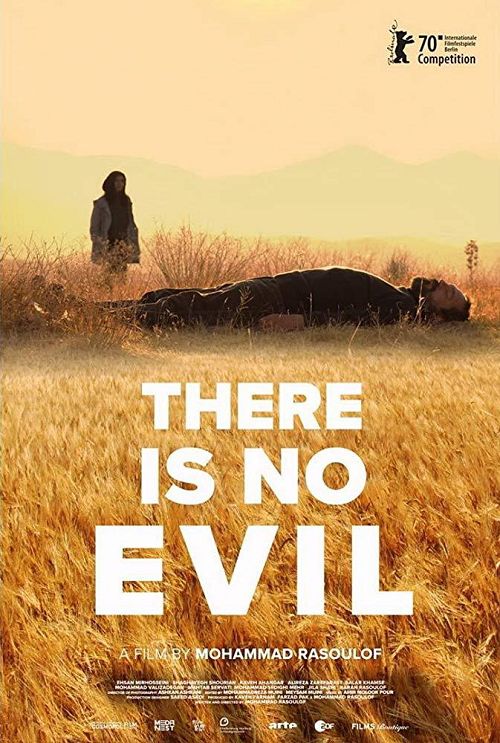

《无邪》电影海报

贾瓦德用自己的手执行了对凯文的死刑,他以此换取了三天假期,三天假期是为了给女友娜娜过生日,而娜娜生日被凯文的葬礼取代——这是一个吊诡的循环,一切的果回到了最初的因,最初的因造成了最后的果,在这个链条里,凯文作为囚犯死了,而当贾瓦德知道是自己杀死了凯文,他也变成了囚徒,不仅对他说过“我爱你”的女友娜娜离开了自己,而且自己受到了道德的谴责,他颤抖着在大雨天跑进树林,然后把头浸在水里,就是一种忏悔和赎罪,就是把自己当成了永远难以自由的囚徒,而他的这种困境其实就是赫斯马特命运的极端呈现,一个被绿色噩梦包围的自由人,何尝不是生活在永无自我救赎的囚笼里?

而普亚的人生呢?他是不是在高唱着自由之歌后获得了真正的救赎?第四个故事是“父亲”,一个在荒郊野外生活了20年的男人,一个把亲生女儿让别人养大的父亲,就是越狱之后的普亚,在一个没有电话、没有互联网、不需要驾照的地方生活,巴赫拉姆却并没有真正过上平静的生活,连女儿都不能见面,是不是一种折磨,是不是当初拒绝的代价?而现在,他以“父亲”叔叔的名义将达雅接过来,就是为了选择时机告诉她真相。但是真相的揭开并没有如巴赫拉姆设想的那样是顺利的,达雅不相信这一切,她甚至说出了一句话:“你是我生父,不是我父亲。”只是在血缘关系上承认是父女关系,但是在感情维系上永远只有父亲之名。而这一切对于巴赫拉姆来说,其实比自己隐居20年的现实更残酷,因为在女儿面前,他被抹除了作为父亲的存在意义,当这个存在意义成为一种空无,真相还有什么被说出来的意义——而且,巴赫拉姆就是在自己吐血的病症无法康复准备迎接生命死亡的时候说出真相的,而真相又将他推向了更为悲剧的境地。甚至可以说,当初他选择以反抗法律反抗强权的方式让自己不成为囚犯,但是在把真相告诉达雅的时候,他自己反而变成了强权的代表:女儿的生活被毁了,自己的平静生活被毁了,正如他当初带着达雅去打猎,达雅说自己不喜欢杀生,他想把猎枪给她,并说了一句:“假如我强迫你这样做呢?”强迫女儿拿起猎枪枪杀猎物,和当初作为行刑者别人强迫他拿起处决犯人的枪,又有什么区别?

在巴赫拉姆说出真相的时候,在父女感情上他自然成了强权者,在这个循环的过程里,作为曾经拒绝者的他再一次跌入了被囚禁的命运里,而这无疑是曾建高唱着自由之歌的普亚的结局。最后两个故事作为结局对应了前面两个故事,不管是服从还是抗拒,不管是行刑者还是越狱者,他们其实最后都成了无法挣脱的囚徒,似乎和在他们手下被处决的囚犯一样,在这个还保持着死刑,还把行刑当成绝对命令的国家里,他们都无法远离身后那架还在运转的国家机器,行刑者也再无法以“是警察抓的他,是法官判的刑,而我只是个工具而已”来为自己解脱——在这个意义上,他,他,他和他,不是“他们”,而是每一个生活在其中无法走出囚笼的“我们”,甚至当赫斯马特按下绿色按钮的时候,那些挣扎着的囚犯就是他们自己的写照,失禁而死亡也是他们的命运。

而这种电影里的囚禁故事也对应着电影之外的现实,当第70届柏林电影节上评审团主席杰里米·艾恩斯宣布《无邪》获得最佳影片金熊奖,现场并没有出现导演拉索罗夫,是她的女儿前来领奖,而这一切正是因为政府禁令使他无法来到现场,而获奖3天之后,拉索罗夫即被伊朗当局判处一年监禁。拉索罗夫触犯了法律,他成为了一个囚禁之人,但是当他以电影发声,或者他是在创造着另一种选择的可能,就像在《生日》中,娜娜的母亲知道贾瓦德的职业时,质问他的是:“你为什么不拒绝?”当贾瓦德说:“只有两年,很快就过去了。”娜娜的母亲又肯定地说:“你有权拒绝!”而在《父亲》里,巴赫拉姆想要强迫达雅拿着猎枪去猎杀狐狸,达雅因为不想杀生而拒绝了,而巴赫拉姆在告诉她真相却失去平静生活时,他却对达雅说:“我只是不想去处决那个人,如果再次服役,再次处决,我还是会拔出手枪对准警卫逃跑……”一种拒绝,是唯一的选择,也是永远的选择,而在这个打破了囚笼困境的选择面前,一只狐狸出现在他们面前,没有可以发射子弹的枪,没有可以按下的绿色按钮,一只狐狸是红色的狐狸,是可爱的狐狸,是不被囚禁而自由的狐狸。

[本文百度已收录 总字数:4569]