2013-11-11 《地下》:战争中隐藏的“国家谎言”

战争,不论是“整个城市变成废墟”的二战,还是“轰炸更加猛烈”的冷战,或者是“南斯拉夫已经不存在”的内战,也不论是残忍、无情和死亡,还是革命、胜利和欢呼,永远有一个隔绝的“地下”,那里的生存与死亡,爱情与欲望,以及救赎与覆灭,狂欢与伤痛,都在一种谎言编织的世界里,“这种故事是永远没有结尾的。”没有结尾意味着对于时间的回忆只是一种虚构,就像那个消失的国家,只存在所有故事被讲述的开头:“在很久很久以前,曾经有一个国家……”

这是在最后,口吃的伊娜在分离的那块土地上讲述着这句话,他已经完全没有了结巴的病症,作为这个故事的最后“代言人”,他清晰、流畅地怀揣着某种梦想:“在这片土地上,我们盖起了新的屋舍,它们有着红色的房顶以及向宾客敞开的大门。鹳鸟也在这里筑巢。我们感激养育我们的土地,感激温暖我们的太阳,感激这片令我们怀念起家乡绿地的田野。我们还会怀着或悲伤或喜悦的心情回忆我们的祖国吗?当我们向子孙讲述这个故事时,它会像所有故事那样开始:‘在很久很久以前,曾经有一个国家……’”这不是结尾,因为故事永远没有终结的地方,就像他在战争中渴求的死,在那个动物园被德国纳粹轰炸成为废墟的时候,他就是用一根绳子想结束生命,因为他说“我害怕活下去”,死成了解脱,而死在那个战火纷飞的时代,也是一种仪式,他的哥哥马路可将绳子割断,“每次都这样”的呵斥意味着战争中苟活比死亡更有意义,但是当50年的战争创伤变成一个国家的永远消失的时候,对于伊娜来说,只有背叛的哥哥,只有那只跟着他的猴子索妮,这才是真正让他感觉世界覆灭的一刻,而他的悲伤也真正成全了他的死亡。曾经有一个国家,是过去,是缅怀,也是仪式。

|

| 导演: 埃米尔·库斯图里卡 |

|

是不是因为地上的战争才造就了躲避灾难的地下世界?“1941年,德军对这个城市进行了轰炸,整个城市变成了一片废墟。”起初是这样的,战机轰鸣,战火纷飞,混乱、恐慌和死亡成为这个国家的命运写照,而对于生活在城市里的人们,面临着家园被毁、亲人惨死的现实,伊娜的命运就是从这里开始改变的,作为动物园的饲养员,在战争到来之前他还用大块的肉、牛奶喂养那些老虎、狮子、猴子和鹦鹉,但是头顶上的战机顷刻间摧毁了他有序的生活,动物被炸死或炸伤,它们也像人一样无家可归,也像人一样失去了家园和亲人,那只叫索妮的小猴子的母亲躺在倾圮的动物园里,满身的鲜血,甚至还睁着惊恐的眼睛,伊娜将它的眼睛闭上,抱着幸存的索妮满眼都是泪水。而在德军纳粹的疯狂进攻中,他和很多人一起,逃到一个完全封闭的地下世界,以躲避战争的灾难。这里有关于时间的时钟,有用地下水带来的电能,也有大家在一起用双手制造的枪支和坦克,但是这充满着自助式革命的地下生活,并不是对于那场战争的反抗和斗争,相反,以马路可、库多和伊塔丽为代表的文艺工作者,却将战争情绪转变为一种“游戏”,而在这种游戏中,充斥着欲望、玩笑、谎言和对权力的觊觎和攫取,甚至,马路可和库多对于纳粹的抵抗不是为了国家和民族,而是为了女人。

在轰炸之前的那个夜晚,库多在马路可的介绍下刚刚加入共产党,这一政治性事件却成为一场欲望的狂欢,作为剧团演出的成员,他们用音乐、啤酒来庆祝,那后面跟随着的一群吹奏的人,就是一个隐喻,不管在地上世界还是在以后地下世界,他们都用这样的方式“吹捧”仪式、“吹捧”英雄,也成为国家消失的送葬者。成为共产党员的库多在那个夜晚叫道:“我是副首相库多,我的目标是建立新秩序。”这是一种充满野心的政治宣言,但是这样的宣言却淹没在和女人有关的情欲里。库多在激情的仪式还没结束的时候,就被自己的妻子韦拉拉回了家,库多在韦拉面前说,我要去保卫祖国,在他被称为”我的城市“的抽屉里,是枪和钱,但是怀孕的韦拉知道,库多只不过是为了去找自己在剧场里的情妇伊塔丽,她骂库多是骗子、混蛋,骂他撒谎,而这个“剧场谎言”也开启了在战争中的一系列谎言,就像马路可一样,用政治的谎言来包裹自己的欲望。在仪式结束之后,他一个人去了妓女的床上,他把鲜花插在女人肥胖的屁股里,还在镜子里猥琐地窥视,而当战争的炮火摧毁了这个床笫之梦的时候,马路可又开始用另一种方式寻找情欲,那就是伊塔丽的身体。

|

|

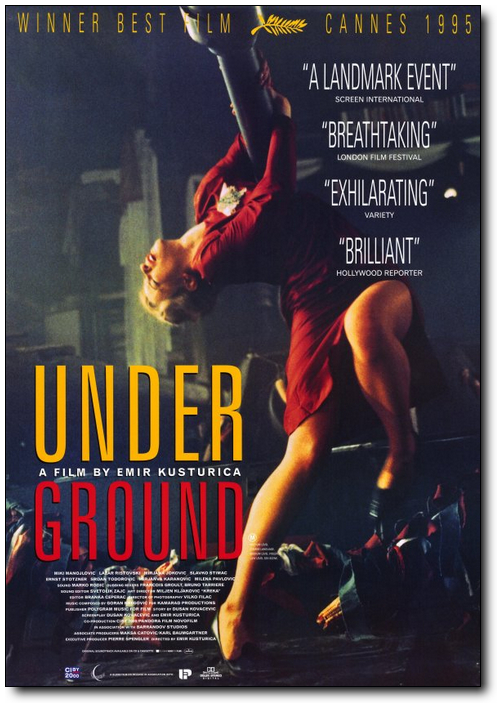

| 《地下》电影海报 |

伊塔丽作为剧场的演员,性感、美貌,但是不管是库多还是之后的马路可,或者是德军的佛朗斯,都只是用身体换来更安全的生存。库多和马路可闯入剧场,而库多径直走上舞台将花送给伊塔丽,对于他来说,在妻子韦拉面前所说的“剧场谎言”在这里却成为现实的一部分,他不是剧中的一个角色,他颠覆了演出和生活之间清晰的分界,他把伊塔丽绑在自己身上,然后开枪将坐在舞台下面观看演出的德国军人杀死,然后从容地离开剧场,在地下世界开始了自己的婚礼仪式。

而在这场婚礼仪式开始之前,韦拉已经在逃亡地下世界的时候难产而死,她一步步跌下台阶,脸上满是痛苦,她只是看了一眼出生的孩子便告别了这个世界,这个被命名为尤娜的孩子是地下世界的产物,他的新生以及以后的成长注定和地下世界有关,和被隔绝的世界有关,也注定成为谎言下的一个牺牲品。而库多对于儿子的诞生依然用仪式来庆贺,对他来说,妻子韦拉之死不是悲伤的事,因为从此他就可以追求伊塔丽。“我要结婚”成为他新生活的期望,所以在剧院“绑架”伊塔丽之后,他举行了结婚仪式,仪式不是在妻子死去的地下世界,而是在一艘船上。被绑住的伊塔丽,被绑住的身体,这婚姻注定只是一个关于身体的寓言,而伊塔丽对于库多,也并非是纯洁的爱情,对她来说,或许是那枚纯金戒指的诱惑更大,“我讨厌结婚”背后也是一个谎言,她会为了自己的安全,而投身到德国纳粹佛朗斯的怀抱,所以库多声称要杀死控制剧场的人,声称对纳粹怀着无比的仇恨,也并非是关于国家和民族的,只是一种个人的欲望而已。

而对于见证着库多和伊塔丽“爱情”的马路可,更是一个谎言者,一方面他以兄弟的名义帮助库多,另一方面对对伊塔丽怀着暧昧的情愫,那艘船上的婚礼仪式看起来像是马路可设计的一个场景,戏剧化的表达方式为“剧场谎言”找到了一种借口,马路可和伊塔丽偷偷调情被库克发现,对于这件事的解释,马路可说是“剧场里的话”,也就是说这只是一种表演,一种虚构,甚至当三个人头靠着头歌唱的时候,也充满对爱情的解构,“谁的婚礼?”“是我们三个人的婚礼。”三个人的婚礼,三个人的谎言,三个人的欲望。

而当德军包围了那艘船,婚礼仪式终结,谎言却没有终结,伊塔丽继续投入德国军官佛朗斯的怀抱,而在后面的库多被德军活捉,在一系列电击的酷刑中,出身于电子工程师的库多丝毫未伤,而当马路可和伊塔丽将他解救出来的时候,装在箱子里的他却被自己手上的手榴弹炸伤,从此,受伤的库多完全告别了地上世界,开始了他封闭的地下生活,这不仅让马路可和伊塔丽可以安全地满足情爱,也使马路可开始了在冷战时的地下谎言。

“1944年,盟军对这个城市进行了轰炸,比三年前德军的轰炸更加猛烈。”当马路可将南斯拉夫的旗帜插进1944年的国家土地上的时候,他喊出了“自由,我们自由”的口号,而作为铁托身边的贴身护卫,他慢慢成为冷战时期国家的领导者,他参加各种仪式,他参与阅兵,他到各处演讲,甚至还为库多的铜像揭幕,“风为什么吹,那是因为我们想起了心爱的东西……”马路可用这样的诗歌来赞颂战友库多的功绩,但其实,库多并没有死,他一直在那个封闭的地下世界,和那里的人一起制造枪支和坦克,和他们一起憧憬投身到对于纳粹的反抗中。

马路可是地下世界谎言的制造者,他对库多说,现在战争还早,铁托说过,不要让库多从地下转移出去。马路可用铁托的一块怀表证明,而库多还沉浸在那个英雄梦里,他和马路可高唱效忠铁托的革命歌曲,“沿着你的道路前进,想你宣誓!”让库多留在地下世界,马路可设计出外面战争还没有结束的假象,他制造虚假的警报声,他每天把时钟的时间拨快6个小时,“20年赚了5年时间”,这是被篡改的时间,这是被虚构的现实,这是充满谎言的世界,库多和躲在里面的人为“革命”制造的武器,却被马路可从后院成批地运往国外,换取大把的钞票。而在地下世界的楼上,他却和伊塔丽不断地调情,让伊塔丽时不时用高跟鞋给他头上来一下子才过瘾,他们喝酒,他们做爱,他们像是在演戏一般说着那些肉麻的话,“侵犯我吧,占有我吧,我的身体就是剧本,让我演娼妓。”这是伊塔丽自己的告白,更像是对这场谎言的解读。如果没有战争,伊塔丽曾经的理想是成为一名好演员,而马路可的理想是成为著名的剧作家,而战争面前,理想最后变成了可耻的谎言,变成了对于欲望、权利的攫取。

虚构是现实的投影,还是对真实的背叛?马路可、库多和伊塔丽的革命经历要拍成电影,马路可作为国家领导,带着已经成为自己妻子的伊塔丽来到拍摄现场,在这里他看到了和他们三个人一模一样的演员,马路可在惊叹的同时也似乎有着某种不安,“是你演我吗?”他问那个演员,而这似乎只是某种艺术的虚构和夸大,毕竟只是演员的相像,它永远不是现实,不是真相。当伊塔丽问他,你害怕神的惩罚吗?其实伊塔丽并不是在问一个有关电影的问题,在她看来,马路可用谎言欺骗了库多,欺骗了电影的观众,是不是一种对于真实现实的亵渎,而在马路可看来,电影只不过是另一种合理的谎言,他告诉伊塔丽,所有的剧本都是假的,不存在什么真相,只有肉体才是真实的,而伊塔丽也说:“艺术就是谎言,天大的谎言。我们全是骗人的。”

谎言使库多追求伊塔丽,谎言使马路可成为领导成为伊塔丽的丈夫,对于欲望和权利的攫取在这里赤裸裸地成为规则,他们都在荣誉的光环中欺骗着这个世界,而只有那个地下世界被摧毁的时候,谎言才会大白于天下,而实施这个摧毁行动的竟是伊娜的那只猴子索妮。在尤娜的结婚现场,新娘伊莲娜穿着白色的婚纱“从天而降”,库多依然用仪式来书写自己的人生,在这狂欢中,马路可和伊塔丽的亲热被库多发现,他才知道自己一直被欺骗,他给了马路可一把手枪,让他自杀,而他依然要背着伊塔丽,重演那过去的结婚仪式。其实,他不知道,那场关于纳粹的战争早已经结束,伊塔丽也早已不是自己的爱人,对于库多来说,这是被隐藏的实现,这是被覆盖的人生。地下世界并不是躲藏战争的避难所,相反,它是谎言的集中营,当索妮爬进那架坦克,对准地下世界发射的时候,它所摧毁的就是一个没有真相的世界,彻底打碎了人类谎言的历史使命却由一只猴子的“游戏”来完成,不仅荒谬,而且可悲,而这种戏谑的结局对于一个国家来说,则充满了讽刺的味道。

地下世界被摧毁,库多仿佛重新活了过来,他带着自己的儿子尤娜出去“战斗”,而留在地下废墟世界里的,是那些还没有发挥革命意义的枪支,是自己用枪打残了双腿的马路可,是找不到尤娜而投井的伊莲娜——婚礼变成了葬礼,这是对于这个被掩盖的时代的鞭挞。而走出地下世界的库多和尤娜对眼前的现实完全陌生,从一开始就降生在地下的尤娜甚至分不出是太阳还是月亮,在夜色如水的月光下,尤娜欣喜地对父亲说:“太阳出来了,爸爸。”而库多纠正他说:“那是月亮。”这不是混淆,这是隔绝,从来就生活在地下世界的尤娜,于外部世界而言,似乎从来都没有存在过。而库多也分不清现实,他们闯入了正在拍摄电影的现场,看到了马路可和自己,看到了伊塔丽,当然更让他看到了一直仇恨的纳粹军官佛朗斯,在高喊着“南斯拉夫共产党万岁”的口号中,库多打死了佛朗斯和那些身着德国纳粹军装的士兵,这是他期盼已久的复仇,这是对于那场延续20年战争的反抗,“铁托万岁”的呐喊声中,他仿佛看见了自己荣耀的一生,看到了自己对欲望的坚守,而这种弥漫着血与火的复仇和对抗,其实只是一个虚构的电影,一个被马路可定义为没有真相的演出,是真实解构了虚构,还是虚构颠覆了真实,在分不清的现实面前,库多成为了这个没有真相的时代的掘墓者。

地下世界的毁灭就像铁托逝世一样,成为一种象征。当年伊娜从地下世界出来寻找闯祸的索妮时,他鬼使神差地走到了德国,而在是个冷战的时代结束后,他已经是一个在柏林医院里的病人,坐在树上的他其实也是时代的遗忘者,而当他打开窨井盖走入那个熟悉又陌生的地下世界的时候,才知道战争根本没有结束,而这场战争对他来说,不是德国纳粹的侵略,也不是盟军的轰炸,而是国家的内战,“南斯拉夫不存在了”,这边是活生生的事实,这远比童年时代动物园被炸更为悲情,而那些医生在讨论地下世界的时候,说道:“共产党就是个大地下室。”其实对于这个时代来说,国家就是最大的谎言制造者,而等待它的只有一个结局:毁灭。

伊娜走在没有南斯拉夫的道路上,和那场变成废墟的战争一样,这里也是尸体和死亡,也是令人窒息的烟雾,而那只猴子竟奇迹般地出现在他面前,他跟着索妮看到了自己的哥哥马路可,坐在轮椅上的马路可已经被军队包围,这个充满谎言的领导曾经就是利用自己的权利做起军火生意,而现在,等待他的是伊娜骂他叛徒,并用那根拐杖狠狠抽打他,马路可无奈地说:可恶的战争,弟弟竟然杀哥哥。对于马路可来说,是战争造就了他,当然,也只有战争才能消灭他,而身为游击队长的库多下令将马路可和伊塔丽“处决”,士兵们将他们打死,然后浇上汽油,两人的尸体在不停地旋转,直到变成灰烬,而库多看着一切,仿佛感到了从未有过的惊慌,这惊慌是对于逝去的时代的无奈,也是对于地下世界曾经制造的谎言的负罪感。

当他和活着的索妮重新来到满目苍夷的地下世界的时候,他问自己,也问摧毁这个地下世界的索妮:“这到底是怎么回事?”是的,在这里,妻子难产而死,兄弟和女人背叛了他,现在连自己的儿子尤娜也失踪了,一切都在逝去,连同自己的国家。而那井里传出尤娜“爸爸,爸爸”的呼喊更像是一个梦境,他跳跃其中,也是告别这个充满谎言的世界,那是另一块土地,在河边,那些逝去的人都复活了,妻子韦拉,儿子尤娜和新娘伊莲娜都重新坐在盛宴的座位上,充满着欢笑,这是重新开始的仪式,而马路可和伊塔丽也来了,他们欢快地跳舞,连下肢瘫痪的巴图也站了起来,而口吃的伊娜也不再结巴,所有人相亲相爱,而那块土地也分离出来,在河里漂浮着,仿佛要远离那残酷的现实、不息的战争和满是谎言的生活。

战争永不停息,这温馨的一幕只是某个梦境,只是超现实,而这片土地上,有太多的悲伤,有太多的死亡,有太多的欺骗,而不论是被隔绝的地下世界,还是没有真相、真理的地上世界,现实永远是一个“很久很久以前”的迷局,永远是“太阳已经落山,月亮也消失了”的寓言。

[本文百度已收录 总字数:7457]