2016-08-14 杜甫草堂:一个诗人的瘦弱背影

那一道背影挺立在草堂大廨的大厅,长联“异代不同时,问如此江山,龙蜷虎卧几诗客;先生亦流寓,有长留天地,月白风清一草堂”是对杜甫一生的注解;那一道背影显衬在诗史堂的中央,瘦弱的身影里分明写着“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”的忧伤;那一道背影投射在“诗圣著千秋陈列馆”的照壁上,旁边是“白头搔更短,浑欲不胜簪”的无奈;那一道背影也立在大雅堂的正面,背后的大型彩釉镶嵌磨漆壁画和12尊历代著名诗人雕塑,仿佛浓缩着一代诗圣在中国古典诗歌发展史上的伟大成就。

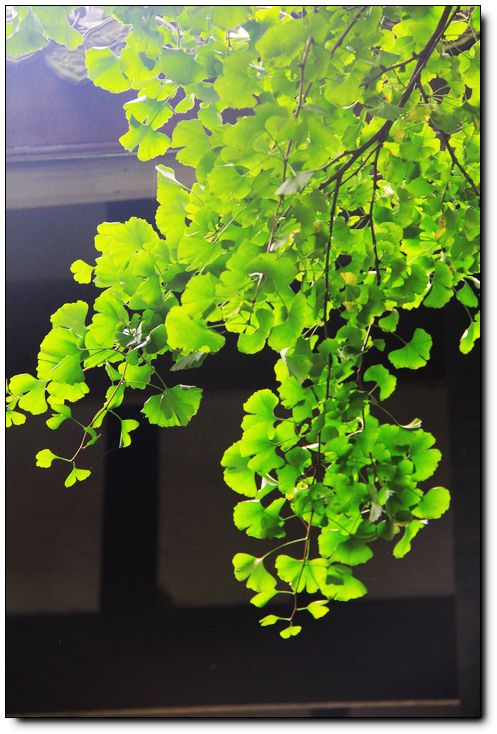

只是背影,忧伤,瘦弱,以及背光而形成的阴暗,在杜甫草堂行走的轨迹中,成为盛夏时光里的另一个意象。从北门而入,似乎就是为了瞥见不同的背影,似乎就在沉郁的反面想象忧时伤乱的表情。从繁华的青华路入院,穿过听秋轩和水榭,走过梅园和扇叶亭,再经过水槛和水竹居,那一条浣花溪将亭、台、池、榭连在一起,回廊环绕,流水萦回,小桥勾连,竹树掩映,加上溪里的游鱼,梅园的荷花,以及粉墙的花径,都将草堂装扮成一个充满诗情画意的美好寓所。

当然,还有那些穿梭而过的人群,东西南北,或坐或行,都将1200年前的故事重重地推开,而300多亩的草堂,是陈列,是纪念,是瞻仰,是旁观,无非是用“异代不同”的方式寻找那传说中的诗客。但是那躲避“安史之乱”的诗人在哪?那颠沛流离寓居四年的诗圣在哪?那留下月白风清诗骨的诗客又在哪?在那一首首“诗圣著千秋”、被反复诵读的诗歌里?在那一本本珍藏着的精刻本、影印本、手抄本以及近代的各种铅印本里?还是在那从北而南逆向行走而瞥见的背影里?

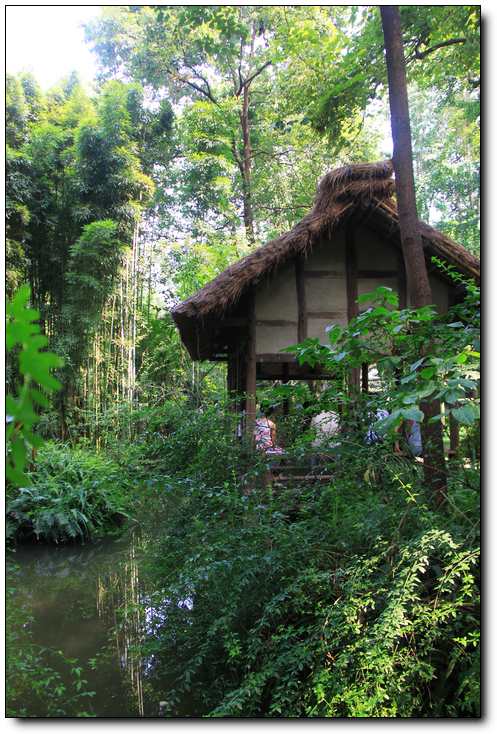

或者只是为了寻找那一处“为秋风所破”的茅屋。沿着茅屋水槛向东,那流水萦回小桥勾连处,便是茅屋,这个于1997年恢复的“茅屋景区”只是依据诗歌描述而重建,为的是重现了诗人故居的风貌。前面的菜园地分明有一种田园的意境,而走入其中,从书房到卧房,从客房到厨房,一切井井有条,似乎都在展现那个“万里桥西一草堂,百花潭水即沧浪”的意境。只是现在八月尚远,秋风未起,在这里没有“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”的落魄,没有“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂”的痛苦,没有“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”的无奈,当然更不会有“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的期盼。

公元759年冬天,杜甫为躲避“安史之乱”携家口由陇右入蜀辗转来到成都,对于他来说,草堂是落魄的写照,甚至是寄人篱下的生活,杜甫四年时间创作的几百首诗歌,几乎都是在咏叹国难民苦,而当765年好友严武病逝之后,失去唯一依靠的杜甫只得携家带口告别成都,两年后经三峡流落荆、湘等地,五年之后,漂泊的杜甫在由潭州往岳阳的一条小船上去世。所以在杜甫的一生中,草堂是他暂时停驻的一个驿站,就像那个时代,经历着由盛而衰的历史。

但是,宋、元、明、清多次重结的茅庐,却只是成为一个从诗歌中抽离的意象,它无法还原历史,那一种忧伤的感觉似乎再也无法从这喧闹的浣花溪畔找寻到,无法从田园美景般的茅屋中感受到,无法从如织的游客目光中领悟到,甚至,当草堂变成一个景观,月白风清只是留存在诗歌里的一个想象——就在草堂北面,那一间“草堂北邻”似乎也借着名声,终成为游客参与的一个体验点。

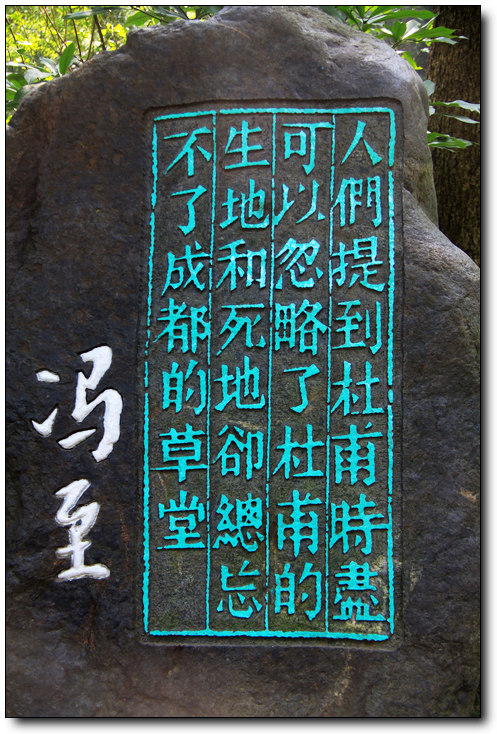

“人们提到杜甫时,尽可以忽略了杜甫的生地和死地,却总忘不了成都的草堂。”冯至的评语以醒目的字体和颜色刻在草堂碑亭里,对于杜甫来说,草堂是一个符号,一段历史,一种意境,也是一种人生,当喧闹嘈杂取代幽深宁静,当诗情画意取代颠沛流离,或者也是对于诗歌历史的一次现代改写,而即使那一道道的背影里透出忧伤,透出凄苦,透出漂泊,透出无奈,也终在盛夏的日光里,变成移动而扭曲的意象,不如看见背影而后离开背影,正如从北门而入,也必以相同的方式从北门而出——南面的草堂路,东面和南面的浣花溪公园,西面的诗圣文化园,也都随它们热闹,随它们繁盛,随它们命名。

|

|

| 一种繁盛,一种沧桑 |

|

|

|

| 一种勃发,一种落寞 |

|

|

|

| 一种流动,一种静谧 |

|

| 茅屋为秋风所破歌 |

|

|

|

|

|

|

|

| 茅屋从此不为秋风所破 |

|

|

| 后世的题写 |

|

|

|

|

|

|

|

| 被固化的诗人 |

[本文百度已收录 总字数:2779]