2017-06-02 《莫扎特传》:他人即地狱

天亮了,他死了:当莫扎特说完“我睡一下”的时候,躺在床上的他只剩下苍白的面容,眼前的是妻子康斯坦,是被视作知己的萨列里,但他似乎已经看不见他们了,当然也看不见在世间只有最后一口气的自己,可是他分明沉浸在自己的音乐中,那一首安魂曲在耳边响起,用生命的最后才华创作的安魂曲不是那用来与金钱交易,而成为送给自己的死亡音乐,就如萨列里曾经预言的那样,“当天籁般的音乐响起,便是伟大的安魂曲。”

天暗了,他疯了,当萨列里拒绝在神父面前忏悔自己的罪行,抬起那一双枯瘦的手成为对音乐最后的表达,他对别人也像是对自己说:“所有的庸才们——在世的和未来的庸才们,我宽恕你们全体。阿门。”他的嫉妒结束了,他的音乐结束了,他如庸才的一生也结束了,最后被送进精神病院的时候,他似乎听到了那首熟悉的钢琴协奏曲,缓缓响起,但这却不是疯狂世界的最后声音,那一声如莫扎特的笑声传来,像是金属划在玻璃上,刺耳得难受。

一种死亡,在自己为自己谱写的安魂曲里,一种疯狂,在别人如幽灵般无法去除的笑声里,他和他,天才和庸才,伟大的莫扎特和嫉妒的萨列里,一个人和另一个人,用自己的独特方式阐述着和音乐有关的快乐和痛苦,嫉妒和宽容,沉迷和执着,不谙世事和勾心斗角,但似乎都是悲哀和悲伤的,对于莫扎特来说,安魂曲之后是那一口瘦削的棺材,被包裹起来的遗体倒在郊区的那一个合葬的坑里——那底下没有音乐家,只有流浪者,只有无名氏,只有穷人,他和他们一样,死亡不是荣耀,死亡不属于天才,一锹土覆盖在上面,然后被埋葬,然后腐烂,然后化作尘埃。而对于萨列里来说,最后病态的疯狂绝非是对音乐的挚爱,绝非是最好的归宿,也绝非让他看见了上帝的荣光,甚至笑声,也从来不意味着对于天才的取代。

|

| 导演: 米洛斯·福尔曼 |

|

天才是对于莫扎特最好的称谓,当26岁的他来到维也纳,国王约瑟夫二世就要接见他;当萨列里的欢迎曲为他演奏,他只听一遍就能丝毫不差地重奏,简单的修改就能然它更加完美;他在远离政治的歌剧里加入创新的因素,妓院里开始的《费加罗的婚礼》,设计进去的芭蕾舞音乐和舞姿,都让传统的歌剧现出惊艳的味道;他创作音乐时一气呵成,没有修改不用润色,就已经如天籁般地接近上帝的声音……而当莫扎特在“我睡一下”中死去的时候,他的一生留下来的宝藏是22部歌剧、11首交响曲,27部钢琴协奏曲、6部小提琴协奏曲,以及不计其数的各种体裁的器乐与声乐作品。

但上帝只是在音乐前的上帝,才华横溢的莫扎特,却也是形骸放浪的莫扎特,是不拘小节的莫扎特,他那如金属划在玻璃上的笑声,总是刺耳,总是尖利,总是和现实格格不入,他会在众人等待中和康斯坦偷偷地玩起“本末倒置”的游戏,会在化妆舞会上用自己的放屁声让众人发笑;会在妻子等待他回来的夜晚一个人跑去酒馆里喝酒、和女人鬼混。所以被欺骗,所以被排挤,所以越来越陷入现实的困境。

|

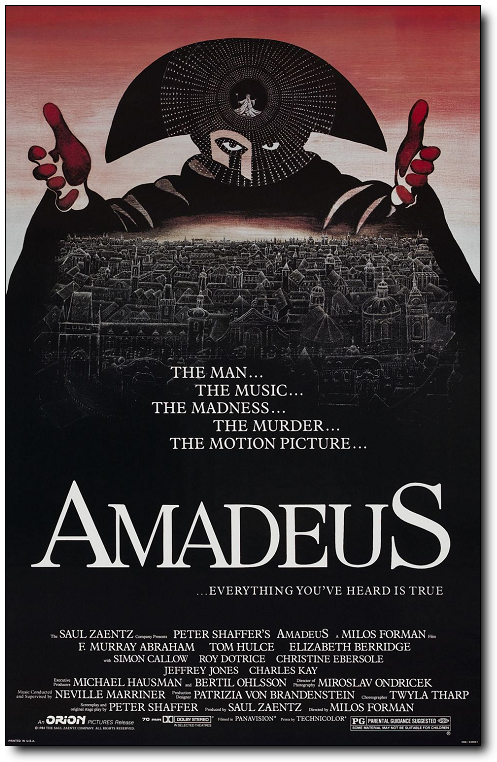

| 《莫扎特传》电影海报 |

高傲的起先他看不起对音乐不尊重的人,去给朋友的女儿教授钢琴,那一大群的狗围拢在周围,听到音乐响起的时候,却从狂吠变得顺从,似乎狗儿也听到了世界最纯粹的音乐,但是莫扎特却拂袖而去,拒绝传授,因为在他看来,音乐变成了工具,自己成了马戏团的一员。他不去谄媚达官,不去攀附贵人,只等待他们来寻求自己,无论是国王约瑟夫还是国王侄女伊丽莎白,莫扎特都是被邀请而来。在他的心里,只有音乐,在他的生命中,也只有音乐,“看意大利歌剧时,那么多的高音在吼,尖叫,一对肥胖的情侣在那里翻白眼,抛媚眼。那不是爱情,那是垃圾。”但是当自己的生活入不敷出的时候,他也不屈下自己的身子,无论是对宫廷的态度,还是对观众的需求,他都以音乐为第一标准,《费加罗的婚礼》火了,《魔笛》火了,但是深陷困境、不善于处理人际关系的莫扎特却倒下了。

从26岁来到维也纳,到35岁英年早逝,对于莫扎特来说,这和音乐有关的一生,都在靠近上帝,都在和上帝说话,都是上帝的宠儿,但是上帝却一样建造了地狱,一样带来了罪恶,一样戴上了面具——像魔鬼一般,让上帝的宠儿变成了上帝的弃儿。他就是萨列里,维也纳御用音乐家,和莫扎特一样,期望用音乐和上帝对话,期望成为上帝的宠儿。“音乐让我得到荣耀,我希望在我死之后有人赞颂我,就像赞颂上帝。”逃离不懂音乐的父亲来到维也纳,也像莫扎特一样寻找音乐的最纯粹表达,但是萨列里的不同点是,他把音乐当成是一种和上帝对话的工具,当成是自己走向巅峰的阶梯。遇见莫扎特,他一开始怀着崇敬的心情,“他是我的偶像”,但是偶像意味着对自己的超越,为什么国王要他写欢迎曲欢迎莫扎特?为什么他的曲子被莫扎特改编之后会得到国王的首肯?为什么一出表现“德意志精神”的伟大歌剧一定要莫扎特来写?

莫扎特单纯而怪异的笑声里,是萨列里难堪而扭曲的脸,他是听到了如天籁一般上帝的声音,但那声音却从莫扎特的钢琴中传出,“我要的是对主的颂赞,为什么让我成为哑巴?为什么给我欲望又不给我才华?”悲剧不是因为上帝,而是优秀的人身边有一个更优秀的天才,所以萨列里从敬佩变成了嫉妒,从嫉妒变成了罪恶。当莫扎特和卡夫人一起合作的歌剧获得成功,他内心的想法是:他夺走了我的宝贝,那一刻我第一次有了残暴的想法。作为报复,他把来请求他给莫扎特找一个皇家职位的康斯坦脱掉了衣服,因为,天下没有白吃的晚餐,但是却在她赤身裸体的时候叫来了佣人:“把这个女人赶出去!”让身为人妇的康斯坦受尽侮辱;当莫扎特神的国王的喜欢,萨列里却想到:“我要去伤害上帝的代言人。”他烧掉了一直祈祷自己能喝上帝对话的十字架,他在国王面前说尽莫扎特的坏话,于是莫扎特的歌剧上演不能超过一星期,而莫扎特终于因为收入变少而渐渐走向贫困;当酒醉的莫扎特在钢琴上演奏萨列里的乐曲而遭到在场人员的嘲笑的时候,萨列里的想法是:“笑我的仿佛不是莫扎特,而是上帝,我要在离开人世前站在莫扎特面前笑他。”他恶意删改莫扎特的作品,让他越来越诗意,越来越陷入生活的窘境。

“我终于找到了战胜上帝的办法。”莫扎特的父亲死去之后,莫扎特创作了和死神有关的歌剧,那里有死去的军官,有可怕的鬼魂,于是在莫扎特父亲死去而失意的时候,萨列里敲响了莫扎特的门,这一次他不是御用音乐家,不是莫扎特的朋友和知己,甚至不是莫扎特的崇拜者,他是黑衣人,戴着面具,这是酒馆化妆舞会上莫扎特的父亲戴过的面具,这是在舞台上鬼混戴过的面具,黑衣人拿出了钱,以引诱的方式告诉他:创作安魂曲,而这正是萨列里嘲笑莫扎特的计划:“当天籁般的音乐响起,便是伟大的安魂曲。”安魂曲伟大,但是却是死亡的音乐,而且萨列里要看到莫扎特在自己创作的安魂曲中死去,这是“伟大”的死,却也是对于一个音乐热天才最好的祭奠。

入不敷出的莫扎特,陷于困境的莫扎特,浪荡不羁的莫扎特,终于被打倒:为了能赚钱,他再次去寻找当初自己离开的学生,希望获得一个工作的机会;为了生活,他接受了对于歌剧《魔笛》的改编,终于在演出时倒在了地上;为了活下来,他答应了黑衣人的要求,把自己的全部精力都铺在安魂曲的创作上,夜以继日,废寝忘食,敲门声、一袋钱币、文稿,似乎就在这无休止的催促中远离了自己的音乐,远离了和上帝的对话。

而萨列里呢?他在努力中无限接近上帝,却一次一次在嫉妒和罪恶中远离上帝,远离音乐,而莫扎特在死之前,和萨列里一起创作最后一首安魂曲的时候,还把他当成是挚友,当成是知己,“我以为你不喜欢我的作品,我好蠢。”而当闭上眼睛的时候,那一个和面具有关的阴谋也永远无法被揭露,莫扎特躺在自己的床上,听着自己的安魂曲,他像看见了上帝,在苍白而满足的脸色中走向了生命

的终点。而送走他最后一程的萨列里,终于背负着道德的折磨,终于无法摘下那面具,在疯癫中度过被遗忘的一生。

《莫扎特传》,莫扎特却只是那个萨列里述说中的人,所以传记也是一种“他传”,而“他传”就是为“他人即地狱”作生动的注解。死亡和疯癫,是一种和音乐无关的死,当莫扎特被凄惨地埋葬,当萨列里失去了最后的自己,这个世界上或许只有音乐才能永恒,只有上帝的天籁能在时间里不死,所以莫扎特的另一个名字叫“Amadeus”:上帝的宠儿。

[本文百度已收录 总字数:4463]

思前: A4纸上的身体刻度

顾后: 《永恒史》:它已经深入现实