2017-06-27 《拆弹部队》:风筝,也是一个悖论

他们是为了拆除爆炸物的拆弹部队,却处在随时爆炸的危险之中;他们奔赴战场只为打击敌人,却在荷枪实弹中把自己变成了敌人;他们用疯狂表达个人英雄主义,却永远无法掌控自己卑微的生命。这是悖论的战争,当所有关于自己的一切被带向战场的时候,每一个人都走向了威尔告别拆弹部队时的那个命题:“我知道,但我不知道为什么。”肯定和否定,生存和死亡,离开和抵达,是不知道的命运,却像是必然的选择,是无法改变的现实,却也是必须作出的回答。

他在拆弹部队38天之后换岗而回家,这像是一次回归,但是离婚却住在一起的妻子,年幼而懵懂的孩子,对于他过往的战争经历,并不能理解什么,在超市的购物体验中,在家里的日常生活中,在妻子的沉默中,他远离了战争,但是他却无法离开那个悖论式的命题,他的故事其实一直在那里上演。当威尔重返战场之前,对年幼的儿子说的一句话是:“一旦你长大,你曾经爱过的东西会变得很普通,然后你就会忘记真正喜欢的东西。”孩子在微笑,孩子在游戏,孩子懵懂无知,而他对自己说的话却是:“我最爱的只有一个。”遗忘自己喜欢的东西,是现实的无奈,但是坚持最爱的东西,是不是也是一种宿命?“离三角洲换岗还有365天。”365天不是一年,而是一个整体,是一年又一年,是离去又回来。

当离开孩子和妻子,当从直升机走下来,再次面对战争的他或许就是在做着自己最爱的一件事,唯一的他,没有犹豫地走向唯一的战场,不是为了唯一的“搞定”,而是在一种轮回中寻找“我知道,但我不知道为什么”的最后答案。而这个答案其实一开始就明白地写在了那个走向战场的入口处:“战斗中的紧迫感能让人上瘾,强烈而且致命;因为战争就像毒品。”就像毒品的战争是能够上瘾的,是会致命的,上瘾意味着不能离开,意味着在365天的整体里轮回,意味着“最爱的一个”终究会带向最痛的结局,但是却能让一个人强烈地感觉到存在的意义,强烈地体味生命过程,强烈地让自己成为一个“一切都搞定”的疯狂中。

|

| 导演: 凯瑟琳·毕格罗 |

|

第一次执行拆弹任务,“我能搞定”就是他自信的表现,而在桑伯恩看来,却是一种鲁莽。的确在走向那个碎石里的爆炸物的时候,他几乎从来不管队友的劝告,从来不遵守部队的规定,我行我素,勇往直前。他放弃了拆弹机器人,他施放了烟雾弹,而当那辆不明身份的当地出租车开进控制区的时候,他不由分说掏出手枪,指向那个闯入者,其实如果出租车里有爆炸物,他根本没有办法躲避,但是他似乎凭着经验能处理风险,打碎了车窗玻璃,他逼着司机倒退离开控制区。而当他在碎石堆里发现引线的时候,也是驾轻就熟拆除了引爆器,而处理一个才发现另一根红线连着一个网状的爆炸群,他也是不慌不忙,在队友惊恐的目光中,他以一句“我搞定了”就解除了危险。

这只不过是他小试牛刀,而在汽车爆炸物的拆弹任务中,他完全进入了自己的状态中。一辆汽车被恐怖分子点燃,他一个人用灭火器将燃烧的汽车浇灭,当打开后备箱的时候才发现,里面全是炸弹,这些炸弹一旦爆炸,几乎可以将所有人都炸死,而面对死亡的威胁,威尔索性所脱了防爆服,脱了头盔,轻装上阵,他的解释是:“就算死,也要死得舒服点。”甚至在之后寻找爆炸装置的时候,竟然拿掉了和掩护的队员对话的耳麦,这是一个人的战斗:剪断了后备箱里的炸弹引线,寻找爆炸装置,后排没有,前座没有,不在门上,不在地板上,也不在工具箱里,最后在雨刮器启动中,他甚至打开了还滚烫的引擎盖。

|

|

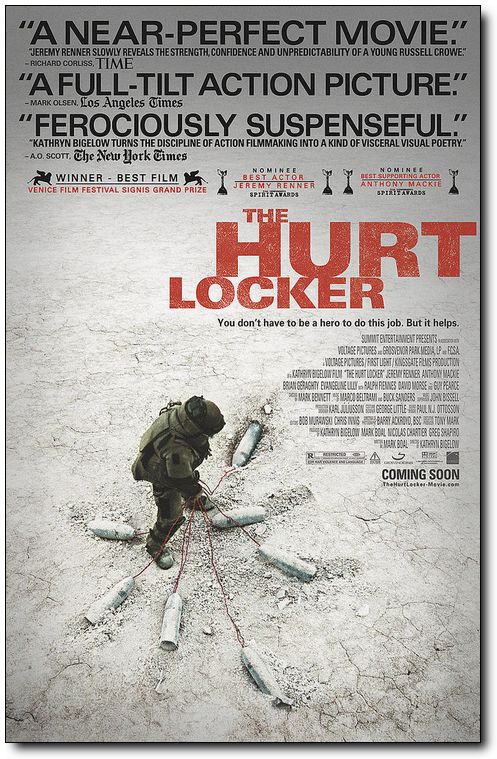

| 《拆弹部队》电影海报 |

就在他拆弹的同时,欧文、桑伯恩发现了旁边有拿摄像机拍摄他们的人,有在远处塔尖上注视他们的人,似乎他们之间还保持着某种神秘的联络,而此时拆单任务规定的时间已到,他们必须撤离现场,但是不戴耳麦的威尔根本听不到他们的喊叫,他依然在寻找,在拆解,在无处不在的危险之中。当情况越来越不妙,似乎另一种危险又降临的时候,忽然听到了威尔兴奋的声音:“找到了!”巨大的危险被拆除,威尔照例拿出一支烟抽起来,走近他的桑伯恩狠狠打向了他:“别拿掉耳麦!”

他脱下防爆服和头盔,他摘下耳麦,在他不顾危险冲向死亡地带的时候,却也是一种个人英雄主义,拆掉了873颗炸弹,将拆掉的装置像珍贵的礼物一样放在收藏在盒子里,以及把“拆了没死”当成是一个拆弹工兵的最好技术,这就是威尔的拆弹观,而这样的拆弹观对他来说,就是“最爱之一种”,当桑伯恩问他:“什么时候我才能像你一样穿上防爆服。”威尔的回答是:“永远不可能。”只有队长才可以穿上这些防爆装备,所以站在爆炸物身边拆弹对于一个战士来说,是荣誉的象征。就像那个级别更高的医生,他在对欧文进行心理疏导的时候,就说过:“参加战争是人生的一次难得的机会。”所以面对死亡不如把拆弹当成是一次刺激的游戏,不如忘我地成为一个狂人。

而在威尔表现狂放一面的同时,却也有着细腻的一面,有着对于生命的尊重。在野外遭遇武装分子的对决中,他冲在前面,匍匐在荒漠中用望远镜指挥着哪巴雷特狙击枪的桑伯恩,当远处据点里的敌人不断被干掉的时候,他们自己也遭受着难熬的炎热,尘土几乎覆盖了眼睛,嘴唇干裂地几乎讲不出话,他便让在障碍物后面的欧文寻找水,最后欧文在死去的人身上找到了果汁,而拿到果汁的威尔不是自己先喝,而是小心地递向了一直盯着前方动静的桑伯恩。作为拆弹部队的队长,他其实心里装着团队,心里想着大家,也正是他的这种做法,桑伯恩、欧文也最终消除了和他的隔阂,成为朋友。而威尔身边一直放着的儿子照片,趁空隙给妻子打的电话,虽然只是在接通中听见妻子“喂”的声音便是一种满足,但是这些细节都体现着他对于生命的关怀。

而在和那个名叫贝克汉姆的小孩交往中,他也表现了一种跨文化、跨地域,甚至跨越敌我之间对立的和平主义,在军营附近,总有一个买碟片的孩子,每张5元的碟片是孩子推荐给威尔的刺激物,他喜欢踢球,贝克汉姆的名字也意味着他对足球明星的某种崇拜,所以威尔在无聊的时候,和他交谈碟片上的内容,说他骗人根本没有什么刺激的情节,然后两个人也打赌玩足球游戏,面对着空门开始攻防比赛。对于贝克汉姆来说,在这里和美国大兵游戏也是一种暂时离开死亡恐惧的娱乐活动,而威尔也在孩子的欢笑中走向了一种生命的平等。但是在一次执行任务时,他在一处废弃的仓库里发现了血肉模糊的一个孩子,他显然是恐怖分子用以引爆的人体炸弹,而威尔面对已经发臭的尸体,认为他就是那个曾经顽皮的贝克汉姆,于是在取消了爆炸作业之后,他忍着难闻的气味,硬是从孩子的肚子里拿出了放着的成捆炸药,然后用白布将他包裹起来,以一种国际主义的做法给了死去的生命一种尊重。

在他面前,这个死去的孩子不是人体炸弹,不是和恐怖分子有关联的危险存在,他只是和自己有关的生命存在,即使桑伯恩说:“也许他并不是那个贝克汉姆,因为这里的人几乎长得一模一样。”但是威尔就是认为他就是那个孩子,那个买碟片给他的孩子,那个和他踢足球的孩子,所以他在用白布包裹给他生命的尊严的同时,竟独自去调查贝克汉姆的死因,他认为和他一起买碟片的老头是个重要的线索,于是他用枪指着他,让老头带着他去贝克汉姆家里。当他爬墙进入所谓贝克汉姆家,里面那个叫纳韦德的教授根本不知道贝克汉姆是谁,而身后的伊拉克女人甚至在说着听不懂的话时狠狠打响了他,威尔重新翻墙离开,而无视纪律回到营地的他只能告诉执勤的人“我去逛了妓院”。而后来,在军营附近却又出现了那个孩子,那个一手拿着碟片一手拿着足球的贝克汉姆,当看见这一切以诡异的方式出现的时候,威尔才知道自己当初作出了冒险的判断。

为了尊重生命而去冒险,冒险有把他至于失去生命的危险中,这就是威尔式的悖论,就像他的疯狂的举动,是为了以一种英雄主义完成拆弹任务,但是在可能实现“拆了不死”的技术目标的同时,却也会带来无法避免的死亡,因为在这个随时可能爆炸的现场,死亡已经变成了工作的一部分,威尔的上任“爆破工一号”詹姆斯在已经完成拆弹任务时,却被一个伊拉克人拨打的手机引爆了炸弹;医生坎布里奇第一次和拆弹部队去体验拆弹生活,却在劝阻拉石头的当地人时踩在了炸弹上顷刻间变成了碎片;还有欧文,正是因为威尔在一次爆炸事件中坚决要求去查看冲击波半径之外是否有远程控制人员和装置,最后被打伤了腿,“我是不是快要死了?”他大喊大叫,而当他被抬上救治的直升飞机的时候,一方面是怨恨威尔对小组下达了命令而使他受伤,另一方面却也感谢他们冒死从武装分子手里把他解救出来。

怨恨和感谢,也是悖论之一种,而其实,当拆弹部队走向战场取消了理智与情感、生存与死亡的选择同时,他们更要面对是朋友还是敌人的悖论。奔赴伊拉克战场,是美国的一种国际主义?看上去他们是为了消灭恐怖分子,为了恢复安全,但是当他们面对那些含着敌意的伊拉克人的目光,他们其实已经成了另一个敌人。在每次拆弹之前,他们都要清场,把街道变成一片死寂的现场,许多在做生意的人,在街上的人,只能躲到家里,只能从窗户里看到他们,而拆弹部队开着装甲车,拿着枪面对着他们,无形之中就是建立了一种敌我之间无法消弭的矛盾,而这或者也是伊拉克战争带来的悖论,那个导致詹姆斯被炸身亡的拨打手机的当地人,是罪魁祸首?那个卖碟片谋生的老人是潜在的危险?那个把出租车开进隔离区的司机是个危险分子?那些站在塔尖、举着摄像机的人,为什么会让情况变得不妙?

他们为了消灭敌人却在制造着敌人,他们为了建立和平却再失去和平,而这个悖论在那个浑身被绑满了炸药的伊拉克人身上得到最生动的注解,当他闯入检查站告诉他们身上有炸弹的时候,美国人一定会把他当成是一个人体炸弹,当他请求拆掉身上的危险时,几乎每个人都认为不应该靠近这个危险,翻译说,他不是一个坏人,他有四个孩子,桑伯恩说,这是一次自杀行为,不能去。所以这个伊拉克人到底是人体炸弹的受害者还是引向毁灭的爆炸物,做出判断也只能在一瞬间,因为那些炸弹是定时炸弹,当威尔决定前去拆弹的时候,他就是从人性的角度去考虑的。但是在这个悖论面前,在威尔放弃了自我安危作出努力的时候,却发现根本无法拆除,“他身上有太多的锁,我无能为力。”在最后的10秒他只能快速离开,一声巨响,这个哀求着让他回家的伊拉克人终于变成了碎片,而威尔在爆炸的巨大气流中被抛到了很远,当他打开头盔,看到在屋顶上有人在放风筝,那只风筝在蔚蓝的天空中以自由的方式飞翔。

这或者是死亡边缘看见的一种希望,蔚蓝的天,晴朗的天,自由的天,但是这也是一个悖论,一只风筝无论如何也不能飞高远去,它永远被一根线牵制着,就像命运,就像生命,在渴望超越生死、种族的努力中,它却依然无法逃脱宿命,而疯狂、冒险、刺激,或者也只是如风筝一样,在天空中短暂获得了一种飞翔的快感,当它被牵制回来的时候,会失去自由,会失去天空,会在“离三角洲换岗还有365天”的循环中走向强烈且致命的战争世界。

[本文百度已收录 总字数:5562]

思前: 《老无所依》:梦在阴影里醒来

顾后: 《为奴十二年》:我的主人叫自由